会 期:

令和3年1月26日(火)〜3月21日(日)

休館日:

月曜日

開館時間:

9時30分〜17時00分(入館は16時30分まで)

【夜間開館再開の中止について】

金曜日・土曜日【夜間開館】

9時30分〜20時00分(入館は19時30分まで)

9時30分〜20時00分(入館は19時30分まで)

観覧料:

一 般 1,800円

高大生 1,200円

小中生 800円

*団体料金はありません。

*大学生以下の方は日時指定チケットとあわせて展示室入口にて学生証や生徒手帳等をご提示ください。

無料対象の方は以下の通りです。(証明書の提示等が必要です)

ご入場には、オンラインによる日時指定チケット(事前予約)を推奨します。

「よくあるご質問ページ」 もご確認ください。

- 新型コロナウイルス感染症予防のため、無料の方を含め全てのお客様に、原則、特設チケットページより事前の来場日時の予約、購入を推奨しています。

事前のオンライン予約が難しい方のために当日券のご用意もあります。

ただし会場が混雑している場合はご予約のお客様を優先し、ご入場をお待ちいただいたり、場合によってはご入場できない場合もありますので、予めご了承ください。 - クレジットカードの決済ができない場合など、ローソンチケット(Lコード:82441)でもご購入いただけます。

但し、ご購入前に、必ず日時指定の予約を行っていただく必要があり、購入の際に各種手数料がかかる場合があります。ご了承ください。 - 本展ではスムーズな運営を図るため、キャンパスメンバーズ券以外の各種会員制度やクーポン等による各種割引のお取り扱いはございません。

- キャンパスメンバーズ券をご利用の場合は、ご入場時に学生証等をご提示ください。ご来館当日に学生証等をお忘れの場合は、キャンパスメンバーズ券ではご入場いただけませんのでご注意ください。キャンパスメンバーズ校は こちらでご確認ください。

- 期間中の駐車場は大変混雑しますので公共交通機関にてご来館ください。駐車場ご利用の場合は、予約時間に余裕をもってご出発ください。

チケットに関するお問い合わせ:

中宮寺の国宝展事務局(西日本新聞イベントサービス内)

092-711-5491(平日午前9時30分〜午後5時30分)

展示に関するお問い合わせ:

NTTハローダイヤル

050-5542-8600(9時00分〜20時00分/年中無休)

マスク着用のうえご入館ください。(マスクの着用がない場合、ご入館いただけません)

37.5度以上の発熱、また風邪などの症状がある場合はご入館いただけません。

図録「奈良 中宮寺の国宝」

税込価格:2,800円

編集:九州国立博物館、日本経済新聞社

デザイン:細野綾子

印刷:株式会社サンエムカラー

発行:日本経済新聞社

わが国の仏像で最も美しいと評される中宮寺本尊の菩薩半跏思惟像。今回新たに撮影したカットもふんだんに加えた美しい図録ができ上がりました。謎の多い中宮寺について、テーマごとに整理してその歴史をたどり、また、アジア各地の半跏思惟像と弥勒菩薩の展開も、最新の研究成果を踏まえて幅広く紹介しています。展覧会第5章「中宮寺憧憬」では、図録のみ「文学篇」を設けて、近代日本文学の中で称揚されてきた中宮寺本尊の美を余すところなく収録しました。ぜひお楽しみ下さい。

斑鳩の地で尼寺として創建された中宮寺。その当初の伽藍の様子や、紡がれてきた歴史、聖徳太子との深いつながりを示します。鎌倉時代には尼僧信如が天寿国繡帳を再発見し、寺を再興しました。度重なる災厄を経た中宮寺は、近世には門跡寺院として営まれました。

こうした歴史をひもとくだけでなく、本尊の菩薩半跏思惟像の造形のルーツを、遠くガンダーラから中国、朝鮮半島そしてわが国の飛鳥時代へとたどります。今なお私たちの心を魅了し続ける美しき本尊。文学者や写真家らの眼差しを通した賛美の姿をご紹介します。

本展覧会は次の5章で構成されます。

1章 古代の中宮寺

2章 中宮寺の中興

3章 門跡寺院としての中宮寺

4章 半跏思惟像と弥勒菩薩

5章 中宮寺憧憬

聖徳宗 中宮寺

奈良斑鳩の地に飛鳥時代に創建された尼寺。当初の寺地は現在地より約400m東であった。聖徳太子とその母間人皇女にゆかりのある寺として知られる。平安期に衰退するが、鎌倉期に尼僧信如が再興。近世には門跡寺院となる。本尊は如意輪観音。現在は聖徳宗。

中宮寺本堂 撮影:佐々木香輔

見る人すべてを魅了する

美しき中宮寺の本尊

撮影:佐々木香輔

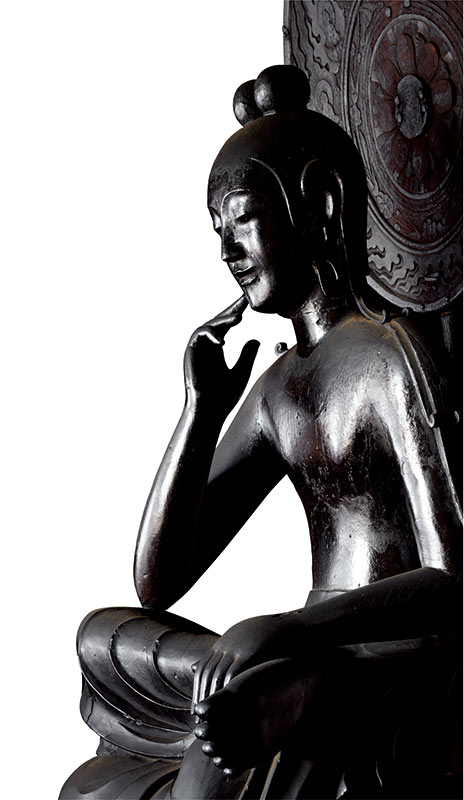

国宝 菩薩半跏思惟像(伝如意輪観音)

飛鳥時代 7世紀 奈良・中宮寺

優しいまなざし、静かなほほえみは、人々の心を惹きつけてやまない。背筋を伸ばした凜とした姿には穏やかさの中にも威厳が感じられる。

うつくしき慈悲のほとけの姿をこの目で

見る角度によってさまざまな表情を見せる中宮寺本尊。

飛鳥時代の仏教芸術の一つの到達点ともいうべきすぐれた彫刻を、展示室では全方位から鑑賞いただけます。

私だけの究極の美を探してみてはいかが。

聖徳太子の往生のさまを映し出す華麗な帳

聖徳太子は死後、どのような世界へと往生したのか。

宮殿や日月、鳳凰、蓮華からの化生など、

太子の浄土にふさわしい華麗な世界が、

色鮮やかな糸とこまやかな刺繍で描き出されています。

ガンダーラから中国、朝鮮半島、日本の半跏思惟像が一堂に

手を頬に当てて思いにふける半跏思惟像は、すでに古代インドでもみられ、

仏教の伝播とともに広がりをみせました。

では半跏思惟像とは一体何の像であったのか。

本展ではアジア各地の半跏思惟像が集結し、その謎に迫ります。

聖徳太子の妻が亡き母と夫のために作った天寿国繡帳

画像提供/奈良国立博物館 撮影:佐々木香輔

国宝 天寿国繡帳

飛鳥時代 7世紀 奈良・中宮寺

[展示期間:1月26日(火)〜2月21日(日)]

聖徳太子が往生した「天寿国」をあらわした刺繡。原本は飛鳥時代、模造は鎌倉時代につくられ、江戸時代にそれらの断片が貼り合わされ今の姿となった。色鮮やかな断片は飛鳥時代のもの。

紙で作られた文殊さま

重要文化財 文殊菩薩立像

鎌倉時代 文永6年(1269)奈良・中宮寺

経巻を芯にして、その上に紙を貼り合わせて作られた紙製の仏像で非常に珍しい。鎌倉時代に中宮寺を再興した信如が作らせた可能性が高い。

中宮寺中興の祖、天寿国繡帳を発見・復元

画像提供/奈良国立博物館 撮影:森村欣司

伝信如比丘尼像

室町時代 15世紀 奈良・中宮寺

天寿国繡張を再発見した信如(1211~?)の肖像と伝える。本来は羅漢図と考えられるが、色白で柔和な顔立ちに信如の姿が重ねられたのだろう。

門跡尼寺を彩った豪華絢爛な襖絵

画像提供/奈良国立博物館 撮影:森村欣司

花鳥散図襖

江戸時代 18世紀 奈良・中宮

表御殿上段の間は、金箔地に描かれた色鮮やかな花鳥図によって部屋全体が荘厳される。皇室ゆかりの御所文化を彷彿とさせる設えといえよう。

ガンダーラ、中国、朝鮮半島、日本の半跏思惟像が一堂に!

ガンダーラ 若き日の釈迦が人生の苦しみを思惟する

樹下思惟

クシャーン朝 2-3世紀

京都・龍谷大学 龍谷ミュージアム

仏像誕生の地ガンダーラ(現在のパキスタン)。青年時代のシッダールタ太子(のちの仏陀)は汗を流して働く農夫の姿を見て、人生について深く思いを巡らせる。

中 国 中国北魏時代屈指の傑作

重要文化財 菩薩半跏像

北魏時代 6世紀

東京・永青文庫

四角い顔立ちや、規則正しく畳まれた裳の襞などは、中国南北朝時代の仏像の特徴。こうした形は、わが国の飛鳥時代を代表する止利様式の仏像彫刻の源流となる。

朝鮮半島 キリストの象徴として守られた新羅の仏

撮影:九州国立博物館 落合晴彦

長崎県指定文化財 菩薩半跏像

三国時代 7世紀

長崎・日本二十六聖人記念館

[展示期間:2月23日(火・祝)〜3月21日(日)]

長崎市浦上の民家でイエス像としてまつられていた。宝冠や衣などの形から新羅で作られたことがわかる。京都・広隆寺の弥勒菩薩半跏像(国宝)の造形に通じる。

日 本 如来の座である須弥座に腰かけるのはなぜか

重要文化財 菩薩半跏像

飛鳥時代 606あるいは666年

東京国立博物館(法隆寺献納宝物)

画像提供:東京国立博物館

本来は如来の座である須弥座に腰かける。釈迦に次いでこの世に現われて悟りを開く弥勒菩薩として作られたものか。極端な痩身のユニークな造形も注目。

日 本 わが国で唯一の「弥勒」銘をもつ半跏像

重要文化財 弥勒菩薩半跏像

飛鳥時代 666年 大阪・野中寺

画像提供:奈良国立博物館 撮影:佐々木香輔

台座に刻まれた銘文に「弥勒」とあり、半跏思惟像が弥勒であったことを示す貴重な例。制作時期も「丙寅年(666年)」とわかる。童子形の愛らしい作風も見どころ。