過去の特別展

最近の(九博の)流行と言いましょうか、特別展のためのポスターを二種類作ることが多くなってきました。今回の「工芸のいま」展も、先行ポスターを作ることとなりました。さあ、それでということがこのお話の始まりです。

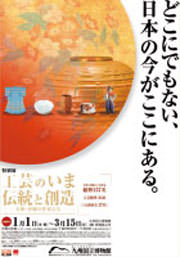

先行ポスターというのは、あまり部数を刷ることができないという制約はあるのですが、逆に思い切ったことができるという利点もあります。今回は、その利点を生かす思い切った戦略が採用されました。それが上のポスターです。

「なぜ、国立博物館で

工芸展を開くのか

その目で見て欲しい。」

ある種の問いかけと心よりのお願いであります。

本番ポスターと比べていただくと、そのとんがり具合が分かっていただけるのではないでしょうか。

「なぜ、国立博物館で」なのかということをお話ししましょう。

九州国立博物館は、日本における4番目の国立博物館として誕生しました。そしてそれは21世紀になって初めての誕生でした。19世紀に出来たそれまでの先輩国立博物館とは性格が違い、アジアとの交流をテーマとした歴史博物館としての性格という一面を持っています。

このような九博で、現代美術のひとつである伝統工芸の展覧会を開くのは画期的であり、先輩3国立博物館(東京・京都・奈良)でも伝統工芸をメインとした特別展はこれまでに開催されていないのです。

文化財には有形文化財と無形文化財というものがあります。有形文化財というのは形のあるもの。普段、博物館で展示しているものはすべてそれにあたります。無形とは形が無いもの。芸能や工芸技術がそれにあたります。

博物館として無形文化財にもちゃんと向き合わなくてはいけない。そこからこの展覧会は生まれました。九州・沖縄という日本一伝統工芸が盛んな土地にある国立博物館として、この工芸展は挑戦しなければならないものだったのです。

このような工芸展を 九博は これからやろうとしている。

やるだけの意味のあることを、その意味にふさわしい形でやる。

九博の決意であります。

以上のような経緯で作られたのが「先行ポスター」なのです。

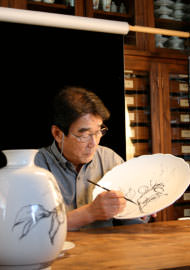

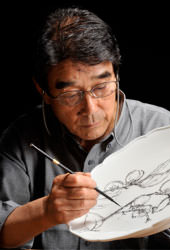

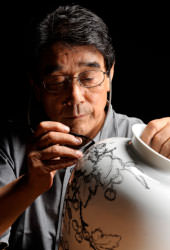

ポスター右上の人物写真は、色絵磁器で人間国宝に認定されている14代酒井田柿右衛門さんの所にお邪魔して撮影させていただきました。

「本気でやる展覧会のポスターは、本気で作らんといかん」ということで、お忙しいのを無理承知でお願いし、撮影と相成りました。

「こんな感じでいいの?」と柿右衛門さん。途中で色絵のお話しを伺いながら、撮影は進みます。

最初は大皿に描いていただきました。

使う墨は有田で伝統的に使われてきた瓢箪墨です。

撮影する側はこのような感じです。

続いて、今回の出品作品と同じ大形の壺でお願いしました。

撮影はデジタルカメラ。その場で、デザイナーさんと画像のチェックをしながら撮影は進みます。

撮影風景をちょっと上から撮らせていただきました。

皿と壺。今回のポスターでは壺を使わせていただきました。

ポスターの迫力はここから始まります。

この日はいいお天気で、お庭の柞の木もご機嫌のようでした。