特別展

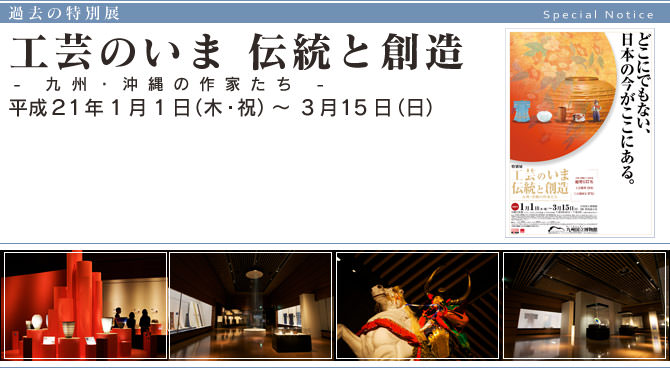

このたび、九州国立博物館では日本の伝統工芸をテーマとした展覧会「工芸のいま 伝統と創造 - 九州・沖縄の作家たち」を開催いたします。

1950年(昭和25年)、文化財保護法の制定によって演劇、音楽とともに日本の伝統的な工芸技術が無形文化財として保護されるようになりました。1954年(昭和29)にはいわゆる「人間国宝」の認定も始まりました。以後、日本の伝統工芸は、豊かな技を伝えながら、新たな創造を積み重ね、半世紀という時を越えてきました。

日本の中でも、九州・沖縄は工芸が盛んな地域として知られています。こうした地にある館として、当館は国立博物館では初の試みとして、さらには九州の地としても初めてとなる現代の作家たちによる伝統工芸を真正面から見すえる展覧会を企画いたしました。

この展覧会では、陶芸、染織、木竹工、人形、漆芸、金工、諸工芸という分野から、7人の人間国宝を含む137人の作家による作品が集いました。すべてが2000年以降の作品という「工芸のいま」にふさわしい作品群が皆様をお待ちしています。第二部は九州・沖縄の工芸を育て、支え、あるいは影響を与えてきた人々がテーマです。20人の人間国宝を含む24人の作家の作品は、現代の伝統工芸の歴史であるとともに精華といえましょう。

伝統の技と新たな創造の波が作り出した「工芸のいま」。現役の作家による九州・沖縄の工芸のひとつの到達点をここにご覧いただくとともに、第二部では現代日本が作り上げてきた伝統工芸の精華をご鑑賞下さい。そして工芸の明日へ思いを育んでいただければ幸いです。

会期

平成21年1月1日(木・祝)〜3月15日(日)

*16日(月)まで延長いたします

休館日

月曜休館

(月曜日が祝日・振替休日の場合は開館、翌日休館)

*ただし、1月5日、12日は開館。1月13日は休館

*3月16日(月)まで会期が延長になり、16日(月)は臨時開館

会場

九州国立博物館 3階 特別展示室

(〒818ー0118 福岡県太宰府市石坂4ー7ー2)

開館時間

午前9時30分〜午後5時

(入館は午後4時30分まで)

作品総数

観覧料

一 般 1,200円(1,000円)

高大生 900円(700円)

小中生 400円(300円)

*上記金額で当館「文化交流展示」もご覧いただけます。

*( )内は前売り、20名以上の団体料金です。

団体の前売りはございません。

*障がい者等とその介護者1名は無料です。

入館の際に障害者手帳等をご提示ください。

*満65歳以上の方は( )内料金でご入場いただけます。

入館の際に年齢の分かるもの(健康保険証、運転免許証など)をご提示ください。

*キャンパスメンバーズの方は団体料金でご入場いただけます。

会員証、学生証等をご提示ください。

主催

九州国立博物館、日本工芸会西部支部、朝日新聞社、NHK福岡放送局

共催

(財)九州国立博物館振興財団

特別協力

太宰府天満宮

後援

文化庁、日本工芸会

お問い合わせ

050-5542-8600(NTTハローダイヤル午前8時〜午後10時)

九州・沖縄の工芸の中で陶芸は最も盛んな分野である。それは桃山時代以来の茶陶として花開いた唐津・高取・上野・薩摩や、日本最初の磁器を作り出し、日本をさらに欧州をも席捲した有田という地を擁することによる。その伝統は、技そのものであり、同時に新たなものを作り出していく情熱であった。そこに作風を異にする多くの作家が集い、刺激しあうことで、現代工芸としての陶芸が作り上げられている。国宝3人を含む86人の競演。

|

酒井田柿右衛門(14代) 人間国宝「色絵磁器」

江戸時代から続く酒井田柿右衛門窯を継承し、その色絵の技を伝える。この作品は酒井田の作品としては珍しい大作の壺。ゆったりとした膨らみをたたえる壺は、柿右衛門独特の濁手による白地で覆われ、その白さの上で桜が美しい花を咲かせている。 |

|

井上萬二 人間国宝「白磁」

12代酒井田柿右衛門のもとで轆轤をはじめ陶技を学び、1958年からは佐賀県立窯業試験場で多くの後進を育てた。優れた轆轤の技術から生み出された造形に美しい変形が加えられ、さらに彫文と淡い色彩とが加えられていく。優雅にして端正な世界が現われる。 |

|

中島宏 人間国宝「青磁」

「中島青磁」あるいは「中島ブルー」と呼ばれる独特の青磁は、40年という青磁を追い求める旅の中で生まれた。日本で、そして東洋で愛されてきた青磁の深遠。そこに中国青銅器の造形への感動が加えられていく。陶土の持つ独特の大らかな造形、そこに彫られた幾何学文、そして中島の青磁釉がかけられる。「中島青磁」の旅の途中がここにある。 |

|

今泉今右衛門(14代)

鍋島伝統の木盃形は「ずっと伸びていって宇宙につながるライン」という。その持続する緊張感のある形の中に、雪の舞い落ちる様を表した。13代の薄墨と鍋島伝統の墨はじきがその表現のために選ばれた。 |

|

久保田保義

胴が、そして口縁が独特の曲線を描く造形、その表面を覆うのは柔らかな流線文である。中国宋代の青白磁に魅せられたという久保田の作品は、柔らかな中に独特の緊張感をもって見るものに迫る。 |

|

福島善三

小石原で育った者ならではの轆轤の技でシャープな造形を作り出す。そこに飛鉋を加えていく。伝統の技、しかしその表現は福島ならではのもの。珪酸分の少ない灰と純度の低い鉄で作られた釉が独特の色彩と透明感をもたらしている。 |

|

徳澤守俊

徳澤は唐津の茶陶の伝統の中から、朝鮮唐津の技を長年追い求めてきた。形、釉、そしてその独特の流れをもたらす施釉の技。それらが最高の状態であわさることで、徳澤の目指す変化の妙が見事に現われている。 |

アジアにおける文物交流の拠点。九州・沖縄では対外的な緊張と豊かな自然環境の中で染織においても大いに独自性を発揮した。その種類や技法は多様に広がり、ひとつひとつの個性が、我々を強く引きつける。土地に根をおろし、自らの生活の中に根ざした糸、色、形を追求する人間国宝4人を含む作家30人。究極の手技をとおして形となった作品が一堂に会する。

|

小川規三郎 人間国宝「献上博多織」

漆黒地に一条の赤紅、そして白銀の螺旋。小川がかつて歩いた昼でも暗いブナの原生林。そこで見た大木に巻きついた葛をあらわしたという。かくし色の銀糸が地色の下に存在することで重厚で鈍い光が放たれる。一切破綻を見せない構成力と圧倒的な存在感。 |

|

玉那覇有公 人間国宝「紅型」

紅型という伝統的な型染の中で、決して同じ柄にとどまらず、新しい形を生み出す。布地いっぱいを埋め尽くす形、色には、生命力が満ちあふれる。それを生かす型置き技術の高さ。目の空いた芭蕉布の両面にわずかの狂いもなく型をあわせる。まさに神技。 |

|

鈴田滋人 人間国宝「木版摺更紗」

考えに考え抜かれたカタチ、それが小さな木版に刻まれ核となる。何千回という版打ちはただの繰り返しではない。微妙にずらし、空間を生み、流れをつくる。一分の狂いも許されない。一片のカタチは人を包み込む着物という三次元の世界に展開する。 |

|

平良敏子 人間国宝「芭蕉布」

70年に及ぶ芭蕉布づくりの最高の技が結実した作品。旧来の芭蕉布イメージを大きく覆す鮮やかな色合いや華やかな組織織は、最上質の煮綛芭蕉布ゆえに実現する。琉球王朝時代に生み出された究極の手技だ。琉球の魂が、平良の手を通して形となってあらわれた。 |

|

築城則子

平織りの縞。築城は、その中に無限の色を見ている。作品「月影」は、無彩色といわれるモノトーンの世界にも豊かな彩りが潜んでいることを気づかせてくれる。若竹のようにすっと伸びた小倉の縞。それを身につけた者の気持ちをも清らかに潔く引き締める。 |

木竹工は九州を代表する工芸の一つである。地元で得られる良質な素材と、長い伝統に培われた技術をもとに大きな発展を遂げたものの、現在ではやや往時の勢いを失いつつある。そのような厳しい状況の中、作家たちはさまざまに方向性を模索し、新しい試みを続けてきた。本展では、木工5名、竹工5名の作家を紹介する。

|

安倍基楽

生野祥雲齋に師事。その後、竹工作家として独立する。網代編みに横編みを組み合わせるなど独自の手法を用いて、翼を広げた鳥が天空高く飛ぶさまを力強くかつ軽やかに表現している。 |

|

菅生均

家形に組んだ黒柿の木に拭き漆をほどこし、立ち上がりから屋根にかけて丸みを帯びた筋目をつけている。黒柿の美しい木目に調和した、筋目のリズムが心地よい。作者の洗練された造形感覚を感じさせる優品である。 |

最も九州らしい特徴が現われている分野が人形である。ほかの地域では衣裳人形などが主流であるが、博多人形の伝統を持つこの地では、陶彫彩色、陶胎彩色の技が選ばれる。あるいは焼物の地として陶製の人形が作られる。人形と染織などの組み合わせによって作られる衣裳人形に対して、作品全体を一人の手が作り上げていくことに独特の魅力がある。

|

中村信喬

中村の人形は静止したものを作るのではないという。一連の動作を感じさせるもの、さらにはそこにあるストーリーまでもがその人形を通して見えてくるものであることを目指す。肌、衣服の質感までも現す彫と彩色がそれを実現していく。 |

|

山下玉枝

マントを羽織った少年の柔らかな輪郭や足先、大地色の彩色。優しく安らかな空気をまとった作品だ。陶土で形をつくり、素焼き後に釉薬にて象嵌し本焼、さらに二回焼成するという。土に向き合う山下の前に、その中に住まう精霊が少年の姿となって現れた。 |

|

岩崎五郎

フランス語で「ガラスの練り粉」を意味するパート・ド・ヴェール。気泡を多く含んだソフトさと立体的なモチーフ描写が特色だ。悠久の歴史の中で明滅を繰り返してきた技法に光を当てた岩崎。和の情緒溢れる景物を取り込み、独自の境地を切り開いた。 |

|

戸田東蔭

精確無比な指物の技術と、木材の特性・表情を知り尽くした上での器物の成形。そこにさまざまな木材や螺鈿、金属の象眼を用い、幾何学的な文様装飾を施すことによって、暖かみと洗練を兼ね備えた世界を創りだしている。 |

最も九州らしい特徴が現われている分野が人形である。ほかの地域では衣裳人形などが主流であるが、博多人形の伝統を持つこの地では、陶彫彩色、陶胎彩色の技が選ばれる。あるいは焼物の地として陶製の人形が作られる。人形と染織などの組み合わせによって作られる衣裳人形に対して、作品全体を一人の手が作り上げていくことに独特の魅力がある。

|

今泉今右衛門(13代) 人間国宝「色絵磁器」

12代のもとで伝統の鍋島の技を学びながら、薄墨、吹き重ねなどの新たな釉技を取り入れていった。この作品も独自の文様構成に新たな技を加えて作り上げた新たな色鍋島である。 |

|

生野祥雲齋 人間国宝「竹工芸」

精緻な編みで技巧をこらす作風から、高度な技で竹の持つ力を表現する作風へと展開した。三部作のひとつであったこの作品は、竹の弾力性により怒濤を見事に表現している。 |

|

鈴田照次

明治に断絶した「鍋島更紗」復元のために、あらゆる更紗資料を博捜し、技の研磨に打ち込んだ。木版と型紙の組み合わせという独自の技法で、色鍋島もその世界に取り込んだ。1977年の芸術選奨文部大臣賞の対象となった作品。 |

|

鹿児島寿蔵 人間国宝「紙塑人形」

博多人形を学び、テラコッタを手がけ、後に紙塑人形を確立。アララギ派の歌人で、そのテーマは万葉の世界からのものも多い。この作品も有間皇子を題材に詩情豊かな作品を作り上げている。 |

九州・沖縄の工芸の華やかな展開には、外からの熱い風の存在が大きな意味を持っています。1966年第一回西部工芸展の開催以来、審査員として日本工芸の第一人者たちが次々と九州の地を訪れました。審査、講評あるいはこれを契機に育まれていった交流が、九州・沖縄の作家たちの制作に大きな影響を与えてきました。ここでは人間国宝15名を含む16人の作家の作品を紹介いたします。

|

松田権六 人間国宝「蒔絵」

生地金沢で、後に東京美術学校で様々な近世漆芸を学ぶ。楽浪郡出土の漆工品の修理から古器に触れて以後、その研究を進め、正倉院の調査などにも参加。技術、構成力とも現代漆芸の最高峰である。 |

|

鈴木藏 人間国宝「志野」

桃山時代の志野に傾倒しながら、独自の志野を目指し、あえてガス窯による焼成により自らの世界を作りだした。その造形の力感と焼成が作り出す志野は、桃山復興を越えた新たな可能性を示す。 |