会期:

令和3年7月17日(土)~10月10日(日)

会場:

文化交流展示室 第11室

主催:

九州国立博物館、福岡県

范道生(1635~1670)は、万治3年(1660)に長崎に渡来した福建省泉州府安平出身の仏師です。来日前の事績は不明ですが、長崎では唐寺の福済寺と興福寺の仏像や道教神像を造っていました。

寛文3年(1663)、日本黄檗宗の開祖・隠元禅師から京都宇治の萬福寺に招かれ、約1年間、その仏像造りを担当しました。なかでも大げさな表情とポーズが特徴の十八羅漢像は、范道生が彫刻し、京都仏師が装飾を仕上げた、日中仏師合作の群像です。萬福寺では多くの僧と親交を深め、羅漢図などの絵画作品も残しています。

萬福寺の初期整備が一段落すると、広南国(いまのベトナム中部)に向かうために日本を一旦離れました。そして萬福寺の造像を再開するため寛文10年に再び渡航しますが、今度は滞留が認められず、同じ船で帰国するよう命ぜられていたなか、病没しました。わずか36歳でした。

日本での活動期間は6年弱でしたが、萬福寺に遺した仏像を通して日本黄檗宗の開立を広く世に示すことに貢献しました。また、同時代の一部の京都仏師にも影響を与え、范道生作品の形式と作風にならう新しい様式が生み出されました。

本展は、范道生の没後350年を記念して開催する小さな特集展示ですが、黄檗宗大本山萬福寺と興福寺の代表的な仏像や道教神像が展示されます。主な絵画作品がそろうのも見どころです。自筆の書も初公開いたします。この機会に、范道生作品の魅力を存分にお楽しみください。

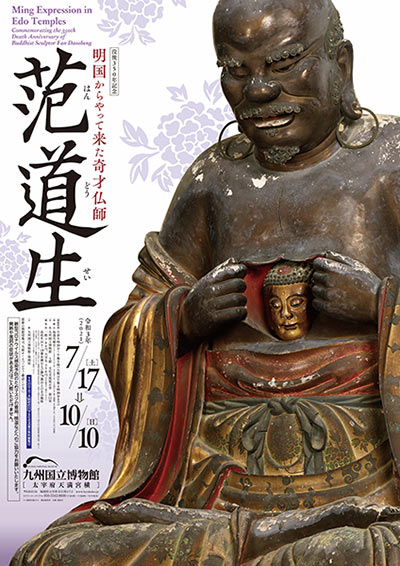

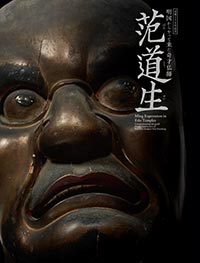

隠元禅師も大絶賛 京都仏師とのコラボ作

十八羅漢坐像のうち羅怙羅尊者

范道生作

寛文4年(1664)

京都・萬福寺(まんぷくじ)

萬福寺十八羅漢像は范道生の代表作。羅怙羅は出家前の釈迦の子供。両手で自分の胸を開き、人は誰にでも仏になれる、自分の中に仏はいるのだと示している。衣の地文に注目。波文や唐草文を金泥で細かく描いて埋め尽くしている。装飾は京都仏師の仕事だろう。

聖蹟「初登宝地」をまもる

韋駄天立像

范道生作

寛文3年(1663)

長崎・興福寺(こうふくじ)

興福寺は長崎最古の唐寺(中国寺)。長崎に居留する江南・江西・浙江地方出身者の帰依を集めた。1654年に福建省の黄檗山萬福寺から隠元隆琦(1592~1673)が住職として迎えられ、ここから日本黄檗宗の歴史が始まった。1663年3月焼失し、范道生が復興のため仏像製作を行った。この韋駄天像もそのときに造立された。

道教神像に本領発揮

三官大帝倚像

范道生作

寛文3年(1663)

長崎・興福寺(こうふくじ)

興福寺媽祖堂に安置される。三官大帝とは、道教で天・地・水の三界を司るとされる天官大帝、地官大帝、水官大帝の総称をいう。天官は人々に福を授け、地官は人々の罪を許し、水官は災厄を取り除くとして尊崇される。范道生は道教や中国民間信仰の神像の造像に本領を発揮したといえる。

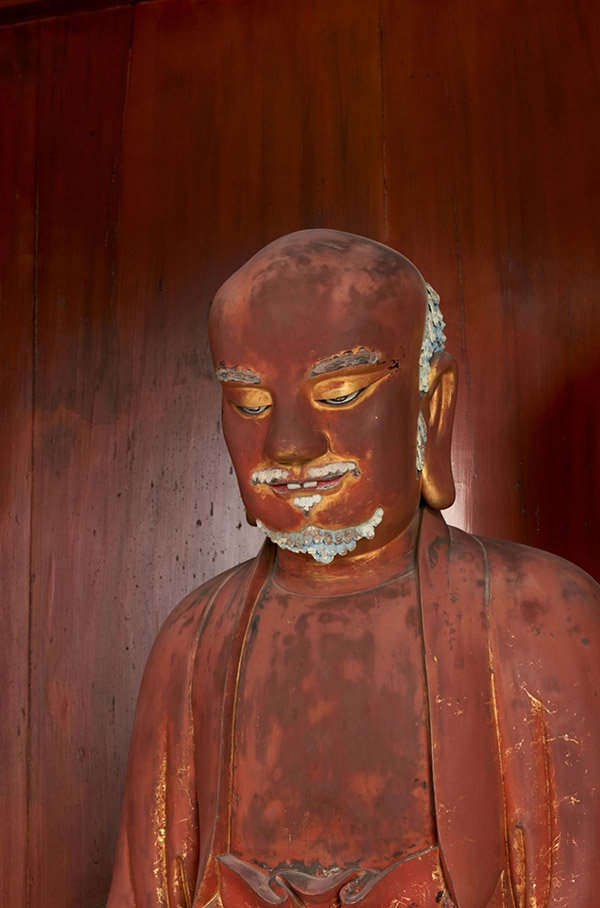

長崎でつくられ 京都へと運ばれた乾漆像

達磨大師坐像

范道生作

寛文2年(1662)

京都・萬福寺(まんぷくじ)

禅宗の初祖である達磨大師の像。1662年に隠元から命じられて范道生が製作した乾漆像のひとつ。この年は道生はまだ長崎にいたので、製作は長崎で行い、完成すると京都まで運ばれた。頭髪やひげには白土を雌型に流し込んで乾燥させた巻毛を貼り付けている。

明朝の風格 神々しい存在感

関帝倚像

范道生作

寛文3年(1663)

長崎・興福寺(こうふくじ)

関帝は『三国志』の英雄・関羽が神となった存在。宋代以降、仏教寺院では伽藍の守護神として彫像が祀られるようになった。本像は興福寺媽祖堂に安置され、左に関平像、右に周倉像(像高各171.5cm)を従える。堂々とした姿、華麗な漆線文様(盛り上げ文様)は見応えがある。范道生の最高傑作。

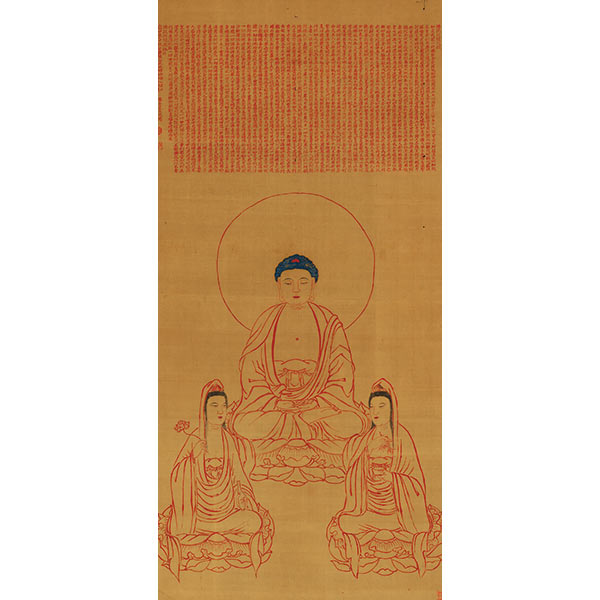

現存唯一の如来画像

血書阿弥陀三尊図

京都・法林院

(画像)范道生筆、(写経)柏巌性節筆

寛文4年(1664)

京都・法林院

上段末尾に、喝禅道和が血を瀝ぎ、柏巌性節が「仏説阿弥陀経」を書し、范道生が三尊図を写したと記されている。范道生の絵画作品のうち、如来及び菩薩を描いた現存唯一の作例。

秀逸な彩色画

関帝像

范道生筆、木庵性瑫賛

寛文4年(1664)賛

長崎・聖福寺

鳳凰眼(目が切れ長で鳳凰の眼のよう)で臥蚕眉(蚕のような太い眉)、腹まで伸びたひげなど、伝説で語られる関羽の容貌の特徴を備えている。関帝の右後方に立つ周倉は関羽の愛刀、青龍偃月刀を持つ。関帝のひげや外套の雲龍文、周倉のひげや肩甲の金鎖甲などは細筆で緻密に描かれている。

彫像の代わりに安置された伽藍神像

華光菩薩像

范道生筆

寛文4~5年(1664~65)

福岡・福聚寺

1664年9月に萬福寺を去って長崎に帰る途中、豊前国小倉に新しい寺(広寿山福聚寺)を開くことになった即非如一のために描き残した四幅の画像のひとつ。 華光菩薩は黄檗宗独特の尊像で、関帝の姿によく似るが、青年相で、ひげをたくわえておらず、額に三つ目の目をもつのが特徴。寺域の伽藍神として彫像を祀ることが多いが、画像作品は珍しい。

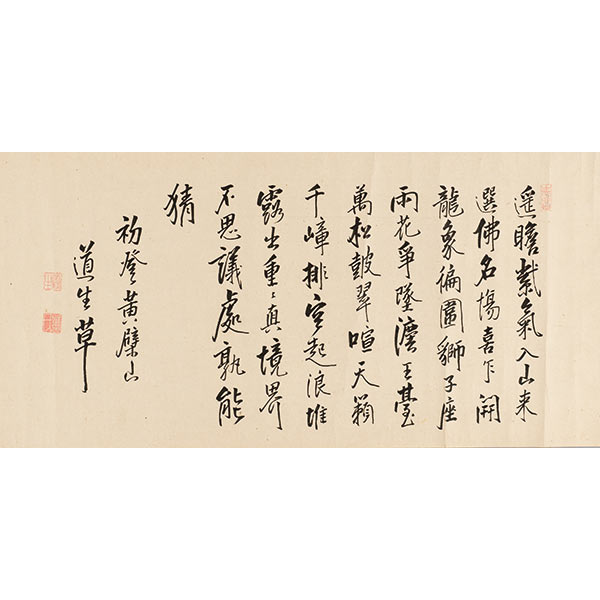

脱俗の詩才

書「初登黄檗山」

范道生筆

寛文3~4年(1663~64)

京都・萬福寺

范道生自筆の書。隠元から招かれ、范道生が初めて萬福寺に来たのは1663年9月(もしくは10月)だった。到着したときの喜びは大きかったであろう。

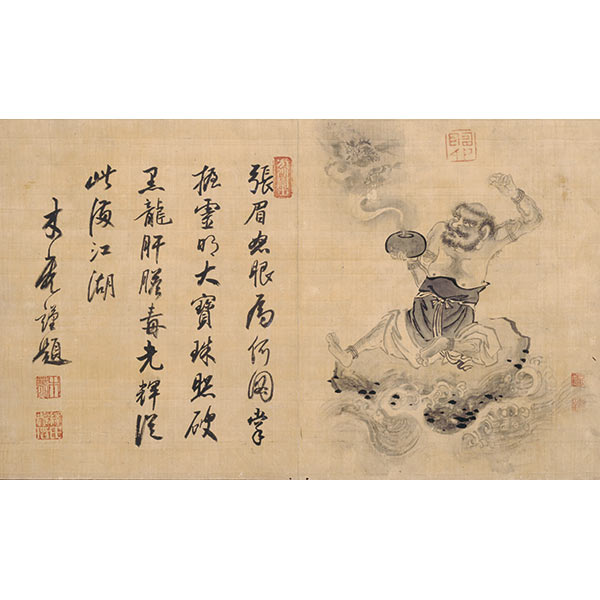

広南(いまのベトナム中部)で描かれた遺作

十八応真図

范道生筆

隠元隆琦題・序、木庵性瑫賛、高泉性潡跋

延宝3年(1675)賛・跋

福岡・江月寺(こうげつじ)

范道生は1664年9月に萬福寺を去ったあと、父の古稀を祝うため広南(いまのベトナム中部)に渡った。この羅漢図は、広南から萬福寺の僧侶のもとに送ってきた羅漢図で、范道生の遺作となった。萬福寺十八羅漢像をそのまま絵にしたような作品である。

関連イベント

特集展示「范道生」展講座

「范道生の作品とその生涯‐日中交流史の視点から‐」

日時:

令和3年9月19日(日) 13時30分~15時00分

会場:

九州国立博物館1階ミュージアムホール

講師:

楠井隆志(九州国立博物館展示課長)

定員:

144名、参加無料、当日先着順