収蔵品ギャラリー

ギャラリー【2】

![ロシア船長崎出航の図[亜魯西亜船湊下図]:歴史](img/sz/p20.jpg)

ロシア船長崎出航の図[亜魯西亜船湊下図]:歴史

(おろしあせんみなとくだりのず)1鋪

分野:歴史資料 時代:日本 江戸時代・1805(文化2)年

品質:紙本著色 法量:縦177.0×横485.0cm

文化元(1804)年、長崎に来航し日本に通商貿易を求めたロシア使節レザノフが、交渉終了後文化2(1805)年3月19日、ロシア船ナジェダ号に乗り込みました。当時長崎警備の任務についてた福岡藩の藩船、曳船によって長崎港外へ曳航されている状況を描いたものです。

[文献アーカイブ]いにしえの旅 No.02

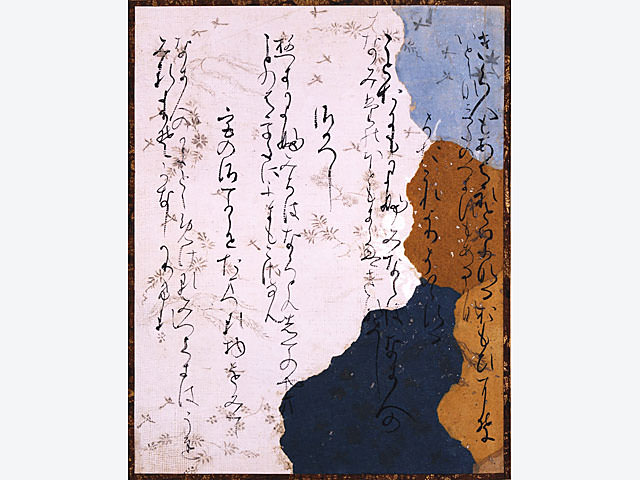

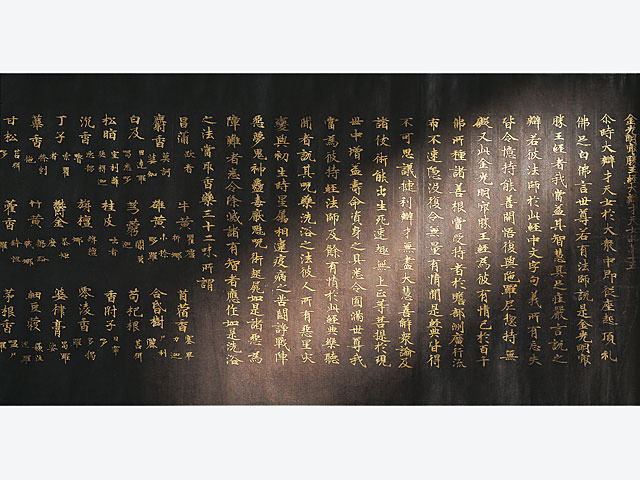

紫紙金字金光明最勝王経 巻第七:美術

(ししきんじこんこうみょうさいしょうおうきょう)1巻

分野:書跡 時代:日本 奈良時代・8世紀

品質:紫紙金字 法量:各縦25.9×長さ297.2cm(紙数6紙)

聖武天皇は国ごとに国分寺(こくぶんじ)と国分尼寺(こくぶんにじ)を建てることを命じました。国分寺の塔には護国の経典である『金光明最勝王経』を安置することが定められ、天平18(746)年には書写が完了しました。紫色の染紙に金泥で経文を書いたもので、天平写経の白眉です。

[文献アーカイブ]いにしえの旅 No.03

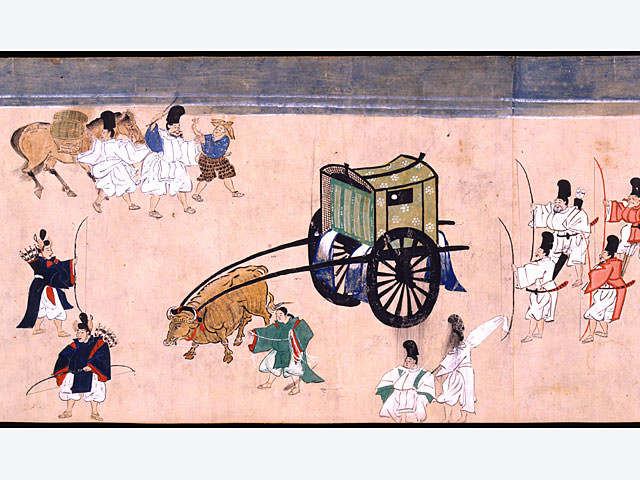

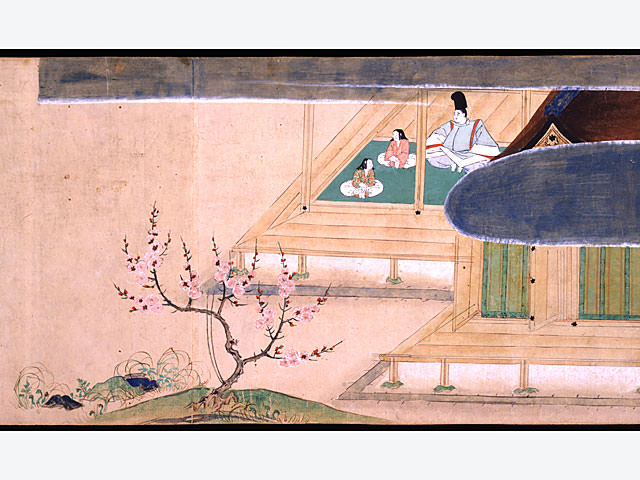

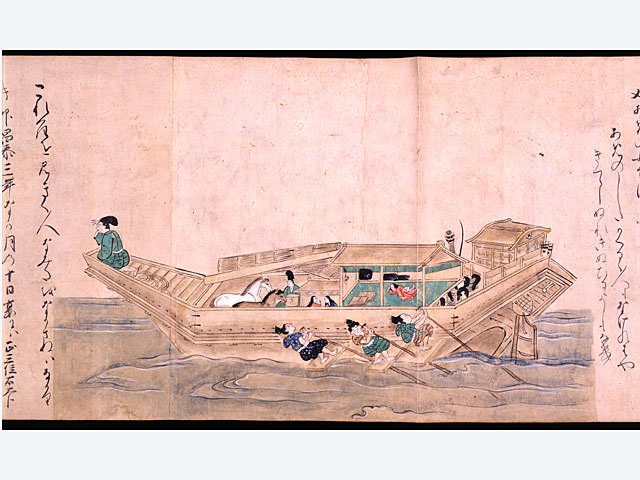

北野天神縁起絵巻:美術

(きたのてんじんえんぎえまき)1巻

分野:絵画 時代:日本 南北朝時代・14世紀

品質:紙本著色 法量:縦31.2×横983.0cm

菅原道真(すがわらのみちざね)を祀る天神信仰を代表とする作品はなんといっても「天神縁起絵巻」です。本巻には、道真が藤原時平(ふじわらのときひら)のざん言に遭う場面(1)から、邸宅の紅梅との別れを惜しむ姿(2)、九州に下る海陸の旅路(3)(4)、太宰府で涙する姿(5)、そして天拝山に登って無実を訴える場面(6)までの、もっとも劇的なシーンが連なっています。しかしながら、登場人物のあどけない表情によって、悲劇的な内容に関わらず、観る人をなごませる絵巻となっております。

[文献アーカイブ]いにしえの旅 No.04

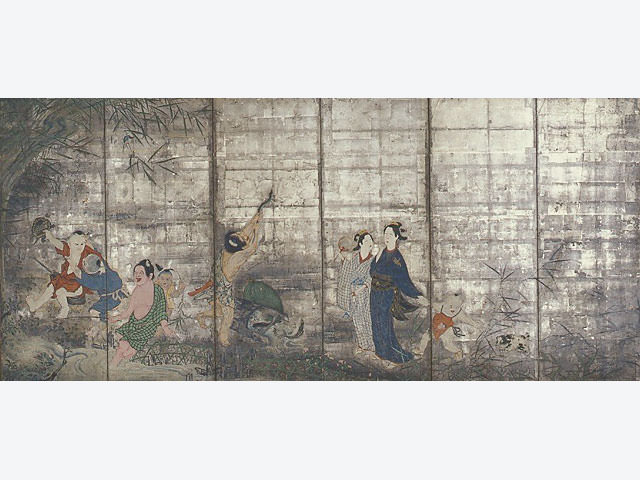

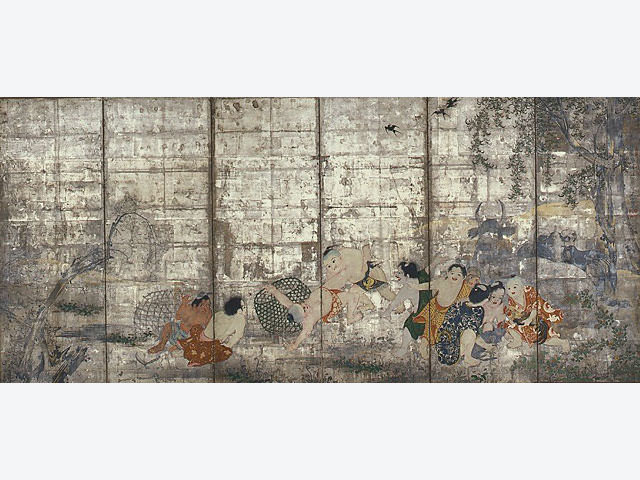

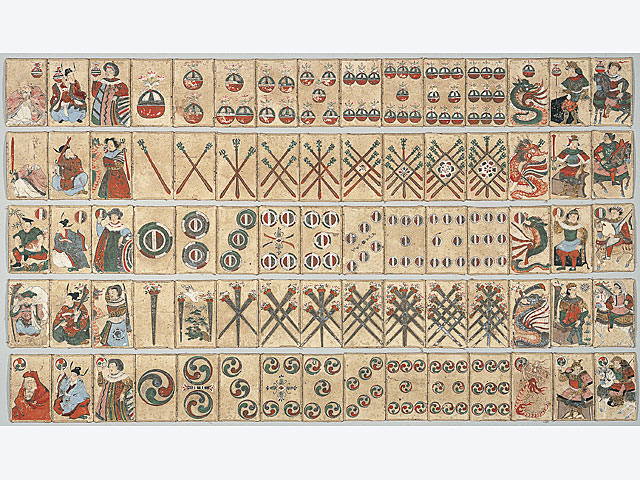

ウンスンカルタ

75枚

分野:絵画 時代:日本 江戸時代・17世紀

品質:紙本著色 法量:各7.3×4.5cm

日本、中国、西洋の風俗をまとった人物などが、一枚一枚、丁寧に描かれていて国際色豊かです。ポルトガルから伝わったカルタを日本風にアレンジしています。1639年にポルトガル人の日本来航が禁じられますが、このカードが作られたのもその前後であると考えられます。やがて、カルタとばくが盛んになりすぎたため、幕府によって禁止されて廃れたといわれています。

[文献アーカイブ]いにしえの旅 No.07

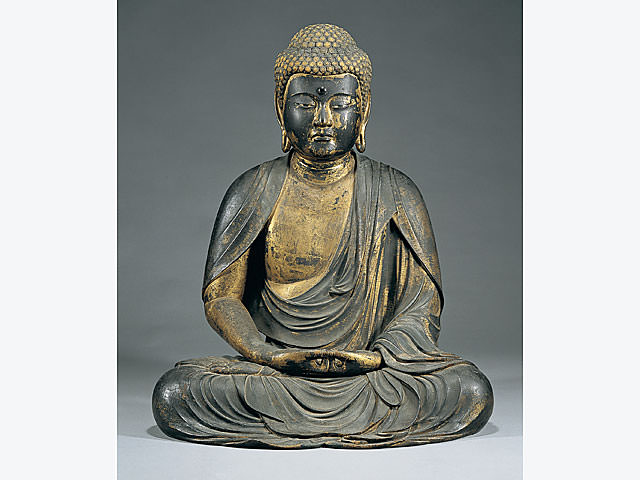

阿弥陀如来像:美術

(あみだにょらいぞう)1躯

分野:彫刻 時代:日本 鎌倉時代・13世紀

品質:木造 漆箔、玉眼 法量:像高91.9cm

鎌倉時代に造られた阿弥陀如来の坐像。若々しい張りのある表情、たくましく引き締まった肉体表現、彫りの深い変化に富んだ衣文(えもん)表現など、鎌倉時代のいわゆる慶派仏師の特徴が顕著に認められます。関東地方での造仏と考えられる優れた作品です。

[文献アーカイブ]いにしえの旅 No.08

突線鈕袈裟襷文銅鐸:考古

(とっせんちゅうけさだすきもんどうたく)1口

分野:考古 時代:日本 弥生時代後期・2〜3世紀

品質:青銅鋳造 法量:総高110.2cm

弥生時代の終わり頃に作られた銅鐸です。最初は20cmほどの高さしかなかった銅鐸は時間と共に大形化すると共に、鳴らして使う祭器から見るための祭器へと変わっていきました。この銅鐸はおよそ400年の歴史でも最末期のもので、最大規模の大きさです。江戸時代から徳川家が所蔵したものと伝えられ、現在の愛知県で出土した可能性があります。

[文献アーカイブ]いにしえの旅 No.11

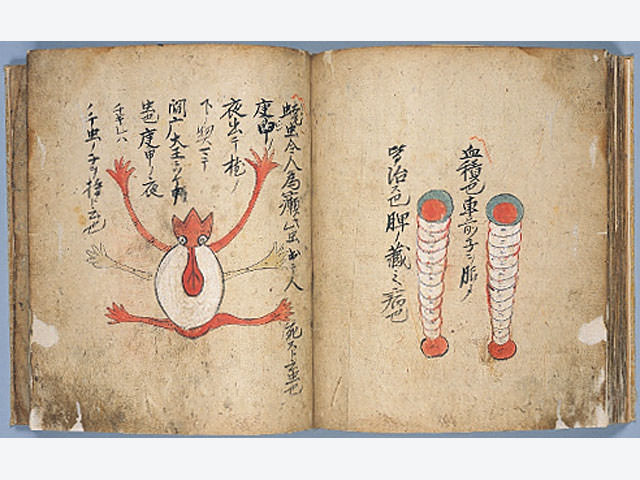

針聞書:歴史

(はりききがき)1冊

分野:歴史資料 時代:日本 室町時代・1568(永禄11)年

品質:紙本墨書・著色 法量:縦24.3×横21.4cm

永禄11(1568)年に、摂津の国に住んでいた茨木元行という人物によって書かれた東洋医学資料です。針の打ち方や人体解剖図、病気の原因と考えられた想像上の虫の姿が描かれ、その虫の特徴と治療に有効な漢方薬などが記されています。当時の人々の病気に対する考え方がわかる貴重な資料です。

収蔵品ギャラリー『針聞書』[サイト内リンク] No.11

瓔珞付経筒

(ようらくつききょうづつ)1箇

分野:考古 時代:日本 平安時代・12世紀

品質:銅製 法量:総高30.2cm

九州の代表的な経塚群である四王寺山から出土したといわれている経筒のひとつ。経筒は仏教の経典を書写した経巻を納めた青銅の容器です。この経筒は四王寺型と呼ばれるもので、円筒形の身に三条の凸帯を巡らし、蓋は六花形に広がる端正な傘形をなしています。先端にガラス小玉の瓔珞を装飾した、保存良好な平安時代の優品です。

[アーカイブ]いにしえの旅 No.15[サイト内リンク]

[文献アーカイブ]いにしえの旅 No.15

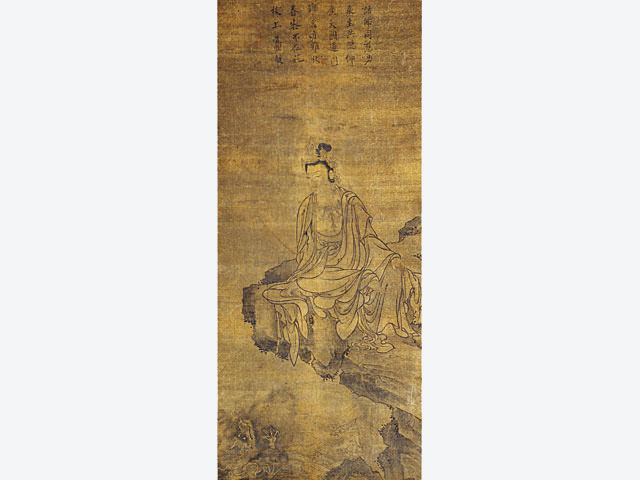

白衣観音図 鏡堂覚円賛

(びゃくえかんのんず きょうどうかくえんさん)1幅

分類:絵画 時代:鎌倉時代・13〜14世紀

品質:絹本墨画淡彩、掛幅装 法量:縦88.2×横37.6cm

水墨画のテーマとして流行した白衣観音図のなかで日本で最も古い作品です。画面上部には無学祖元と同時に来日した中国の禅僧・鏡堂覚円(1244〜1306)の賛があるため、絵画の制作年代も鎌倉時代・13世紀をさかのぼる可能性が高い絵画です。

岩上に静座する観音の体躯を的確にとらえて描写する本図は、中国の絵画表現を受け入れた日本の初期水墨画を理解するために、極めて重要な絵画作品です。また遺品が少ない鏡堂覚円の墨蹟としても貴重です。

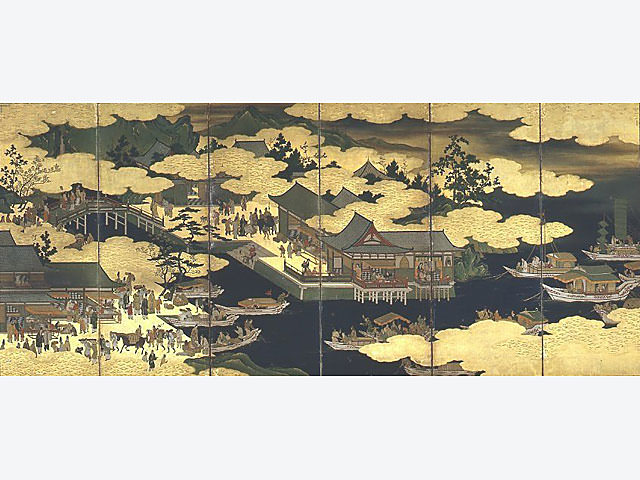

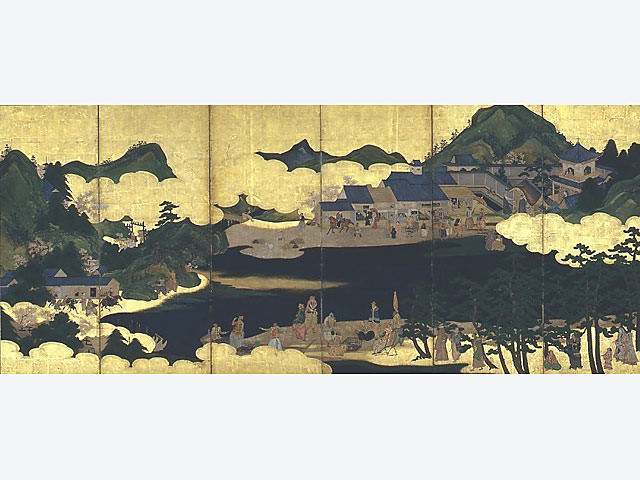

唐船・南蛮船図屏風

(とうせん・なんばんせんずびょうぶ)6曲1双

分類:絵画 時代:桃山時代・17世紀

品質:紙本金地著色、屏風装 法量:各縦155.8×横360.4cm

新発見の南蛮屏風の優品。日本に到着した黒い南蛮船と、南蛮寺に向かうカピタン・モールの一行を描く右隻は、いわゆる南蛮屏風の定型的な表現をとっていますが、左隻に白い唐船が入港する中国の港町を描くことはとても珍しく、本図の特徴の一つとなります。

その画面は、モチーフを細部まで丁寧に描き込みながら、かつ全体を調和させる描写力が見所です。描いたのは狩野派正系の画家、おそらくは狩野孝信(1571〜1618)の手により慶長年間(1596〜1614)に制作されたと考えられます。

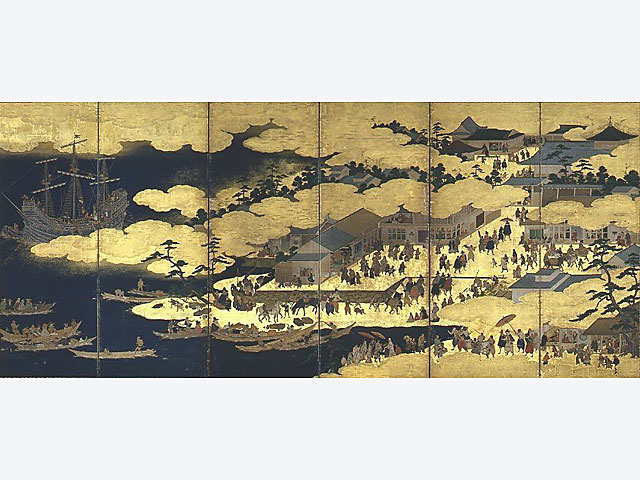

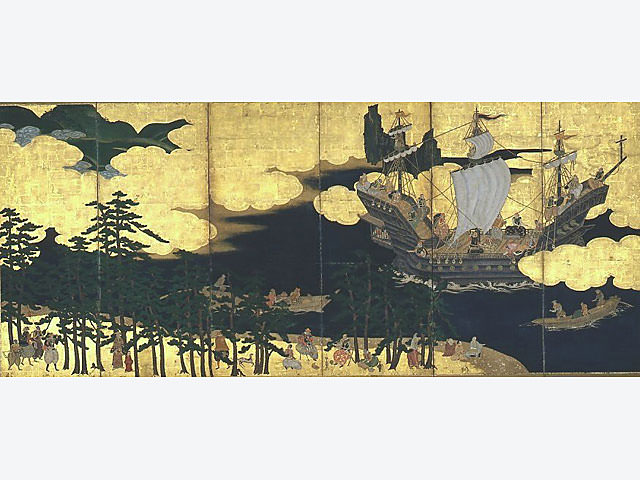

南蛮船駿河湾来航図屏風

(なんばんせんするがわんらいこうずびょうぶ)6曲1双

分類:絵画 時代:桃山時代・17世紀

品質:紙本金地著色、屏風装 法量:各縦152.7×横359.0cm

右隻に黒い南蛮船を大きくあらわす南蛮屏風ですが、描かれた場所が特定できる点で類例のない作品です。画面の松原、塔のある寺院と関所は、それぞれ三保の松原・清見寺・清見が関を示すと考えられ、本図は駿河湾に来航した南蛮船を主題にすると考えられます。

史実との関連からみれば、慶長12年(1607)、駿河滞在中の朝鮮通信使・慶七松が海上に一隻の南蛮船をみたと記録することが注目され、本図は正にその様子をテーマとする可能性が高いものです。特定の場所と出来事が絵画化された作品として貴重であり、さらに日本を舞台とした国際的な交流の広がりを理解する上で不可欠な南蛮屏風です。

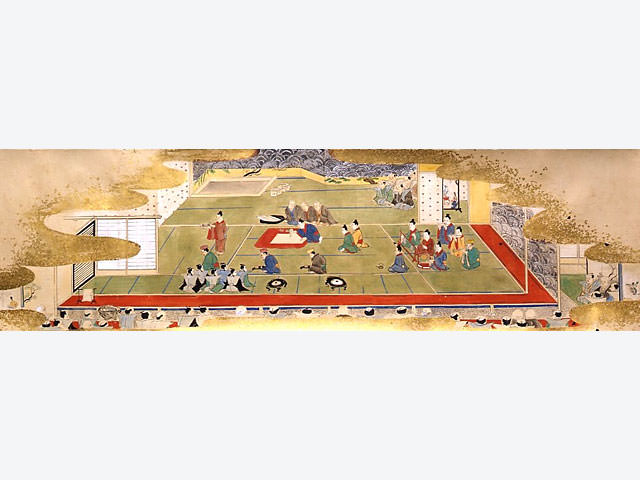

琉球舞楽図巻 天保三年度 白銀の薩摩藩邸での琉球使節

(りゅうきゅうぶがくずかん)1巻

分類:絵画 時代:江戸時代・19世紀

品質:紙本著色 法量:各縦33.1×横1014.6cm

豊見城王子を正使とする琉球使節が江戸上りして、天保三年(1832)閏十一月二十二日に島津重豪の江戸芝高輪・白銀邸にて舞楽を行った時の様子を描いています。

琉球使節には、将軍の代替わりを祝う慶賀使と琉球国王の代替わりを感謝する謝恩使があり、寛永十一年(1634)から明治五年(1872)までの間に計十九回の江戸上りを行っています。天保三年度は、尚育王の即位にあたって送られた謝恩使です。

第二尚氏時代のさまざまな琉球舞楽のありようを視覚的に知ることができて貴重なものです。なお、永青文庫には熊本藩の絵師と推定される杉谷行直が描いた同系統の写本が所蔵されており、本巻の製作事情を考える手懸かりとなります。