収蔵品ギャラリー

ギャラリー【1】

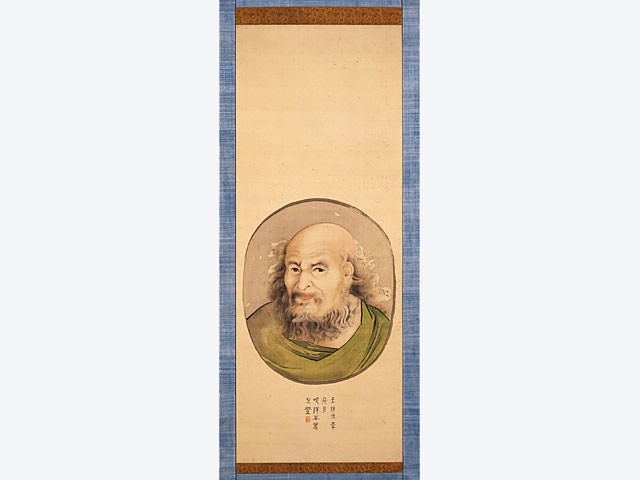

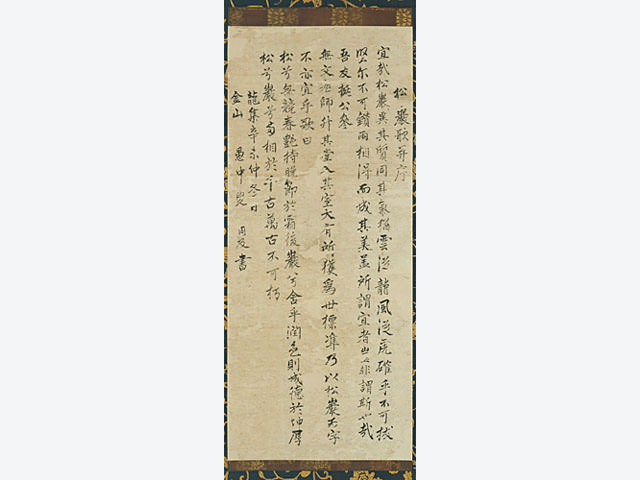

愚中周及墨蹟:美術

(ぐちゅうしゅうきゅうぼくせき)1幅

分野:書跡 時代:日本 南北朝時代・1391(明徳2)年

品質:紙本墨書 法量:縦75.3×横32.4cm

愚中周及は、暦応3(1340)年、天龍寺(てんりゅうじ)造営船に乗って入元し、即休契了(しっきゅうけいりょう)らに参禅して得悟しました。帰国後に愚中派を興し、貞治4(1365)年に丹波天寧寺(てんねいじ)を開創。応永14(1407)年、師に深く帰依した4代将軍・足利義持(あしかがよしもち)より紫衣を与えられました。

本作品は、天寧寺住持の愚中が、年来の友人であった挺公(ていこう)に宛てたもので、挺公が臨済僧・無文元選(むもんげんせん)の会下で修行を積み、「松巌」の字のごとく、確固たる人物であることを讃えた歌と序文に記しています。

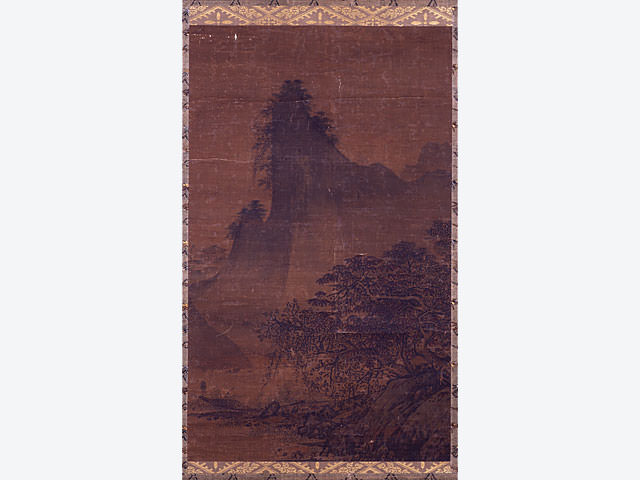

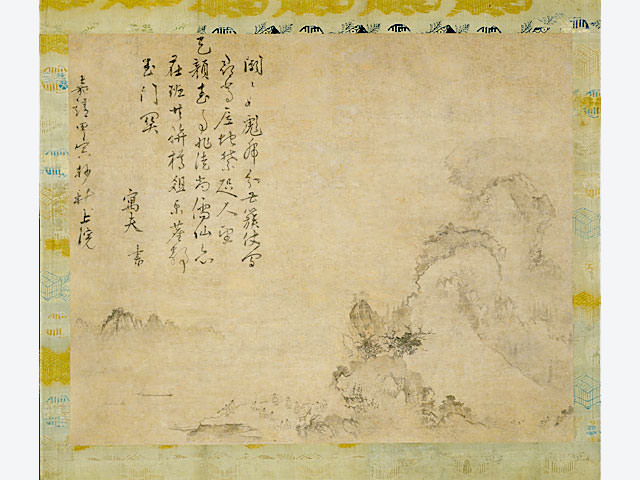

契会図:美術

(けいかいず)1幅

分野:絵画 時代:朝鮮 朝鮮時代・1554(嘉靖33)年

品質:紙本墨画 法量:縦60.7×横73.8cm

余白を生かした大観的な山水景の下方に「契会」のありさまを描いた作品です。「契会」とは、朝鮮王朝時代に文人らの間で盛んになった敬老・冠婚葬祭などの費用を負担しあう相互扶助を目的とする会合を指します。このような会合の模様を記念し、また記録する目的で数多くの契会図が制作されたことが知られていますが,現存作例は少なく、本図は貴重なものです。

左上には絵のテーマにちなんだ「賛文」(寓夫[ぐうふ]筆・嘉靖33年)が記され、ここから制作年代の下限が判明する点からも学術的に重要な作品といえます。その人物や器物の表現は、細やかで本図の見どころの一つ。また全体の山水景は、中国の北宋絵画の影響を受容して成立した、16世紀の朝鮮絵画の典型的な様式で描かれています。

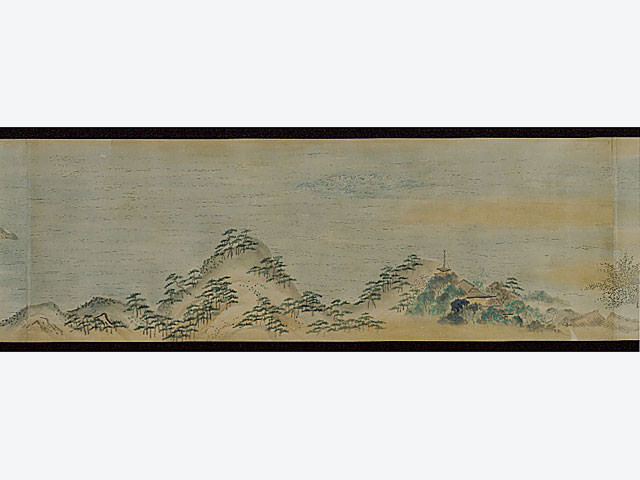

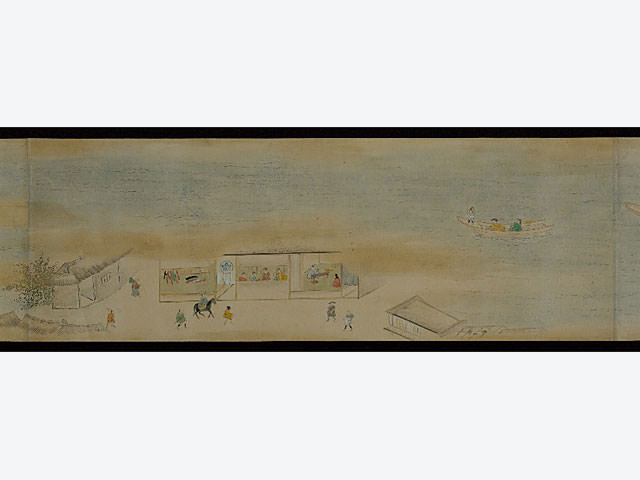

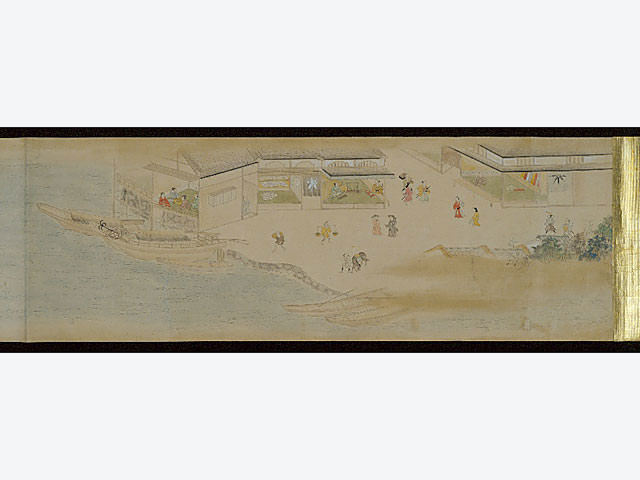

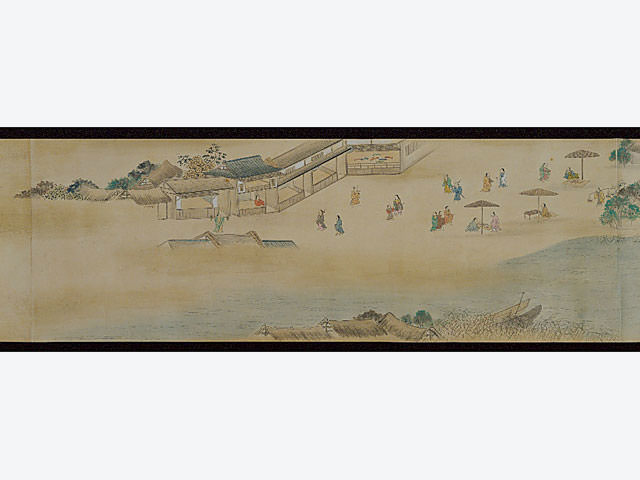

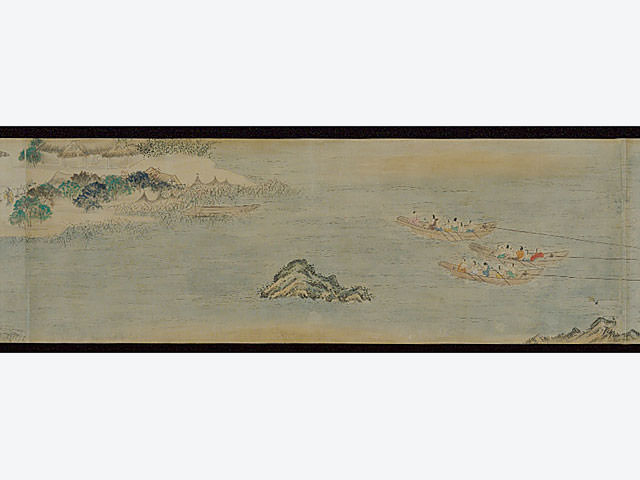

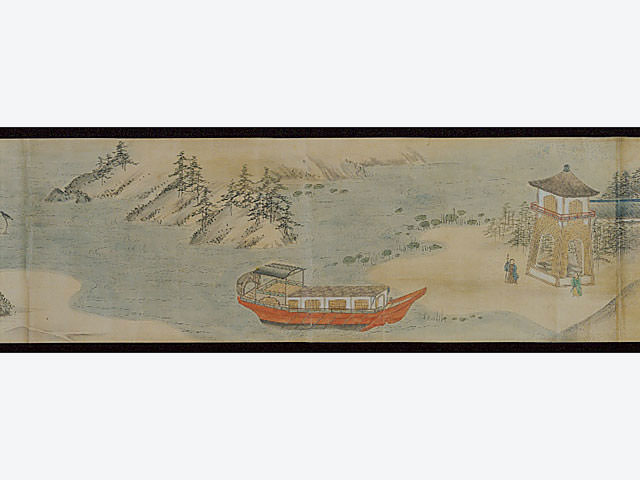

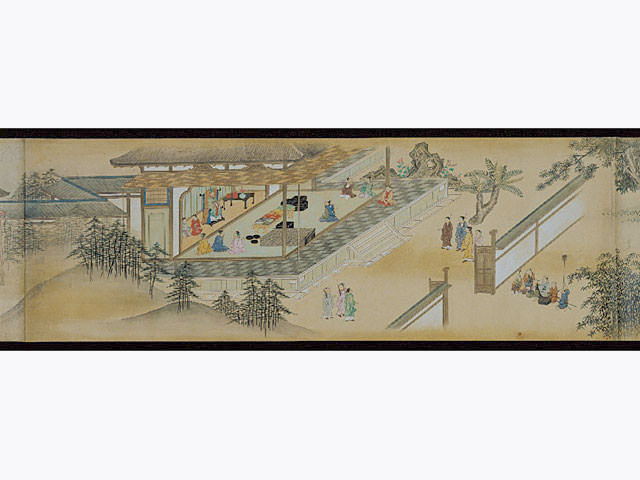

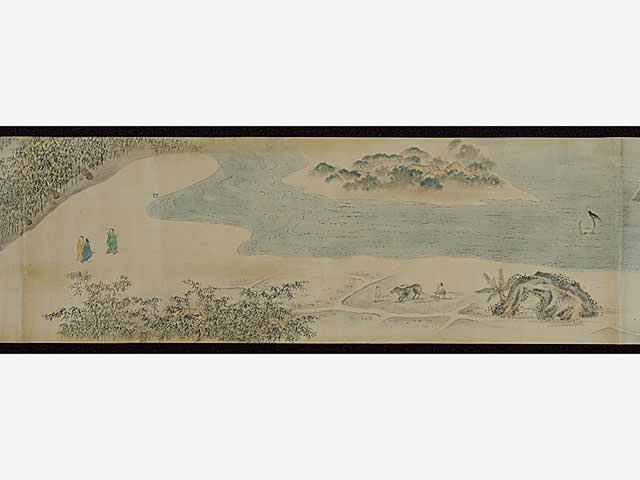

朱印船交趾渡航図巻:美術

(しゅいんせんこうしとこうずかん)1巻

分野:絵画 時代:日本 江戸時代中期・18世紀

品質:紙本墨画 法量:縦32.2×長さ1089.5cm

朱印船(近世初期、朱印状によって海外渡航の許可をえた船)貿易に従事していた茶屋新六(ちゃやしんろく)がベトナムのホイアンなどで交易している場面を描く、名古屋市・情妙寺(じょうみょうじ)所蔵の絵巻「茶屋新六交趾貿易渡海図(こうしぼうえきとかいず)」と大変よく似ています。

巻首から順番に、(1)日本の港町、(2)海上を行く小舟と海辺の町、寺院、(3)三艘(さんそう)の小舟に曳かれる朱印船、(4)海辺の人々、(5)町並み、(6)瓢箪棚(ひょうたんだな)のまわりの人々、(7)交易品を並べた館、(8)河に浮かぶ船、水中から角(つの)を出している水牛と角に留まる鳥、河辺の農耕風景、(9)二頭の象がいる庭のある館という、各地の風景が詳細に描かれています。9場面のうち、(4)以降は異国の風景と考えられます。

殉教三聖人図:美術

(じゅんきょうさんせいじんず)1面

分野:絵画 時代:スペイン 17世紀

品質:板に油彩、額装 法量:縦75.1×横103.6cm

キリシタン禁止令(伴天連追放令、1587年)により1597年2月5日(慶長元年12月19日)に長崎で処刑された日本人キリシタン26名のうち、イエズス会士3名のすがたを、西洋人が想像も交えながら描いた油彩画です。殉教という歴史的な出来事からわずか数十年後に制作された17世紀のスペイン絵画で、日本と西洋の結びつきの深さを物語る資料といえます。

西洋におけるこの主題による版画は比較的よくありますが、長崎殉教二十六聖人の事跡を描く油彩画の現存作例は少なく、日本にはほとんど所蔵されていません。そのため殉教という主題を彩り豊かに描き出した本図は世界的にみても貴重な作品といえます。

[文献アーカイブ]いにしえの旅 No.16

伊万里焼のぞきからくり:工芸

1個

分野:陶磁 時代:江戸時代末期〜明治時代初期・19世紀

品質:色絵磁器 法量:縦14.2×横14.2×高14.0cm

江戸時代に作られたのぞきからくりの多くは木製や笹島焼(江戸後期、文化・文政の頃、現在の名古屋市中村区で焼かれた楽焼)であり、伊万里焼は大変珍しいものです。江戸時代後期から明治にかけての科学や技術の社会への普及、見世物の流行の状況を示す作品として、きわめて貴重です。 天板・側板・底板を組み合わせて箱を作り、透かし彫りにした天板の上に更に透かし彫りの覆(おお)いがあり、側面に設けられたのぞき穴(計四個)を通して内部の情景を見る構造となっています。箱内部には中央にしっぽく料理風の膳を置き、その周囲に羽織姿の男子2体、三味線・鼓・琴を奏でる女子3体、扇をかざす女子1体の像を配して饗宴(きょうえん)の様子を表していて、間仕切りの障子(しょうじ)や襖(ふすま)の半分には、鏡が貼られており、情景に奥行きを与えています。

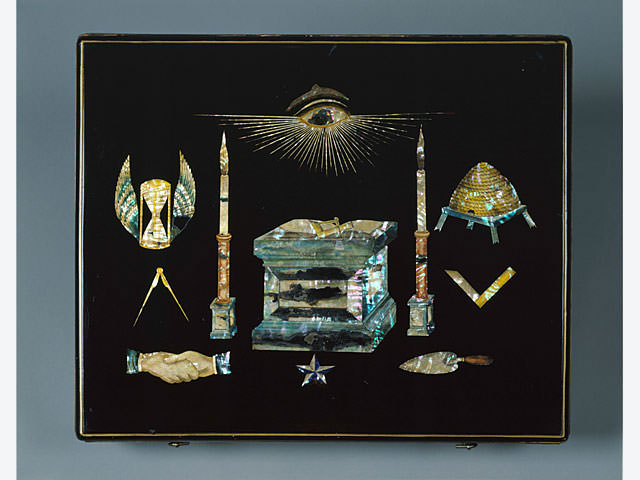

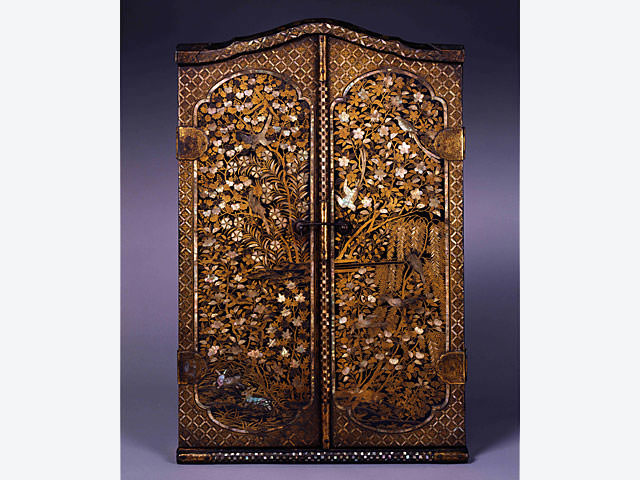

洋櫃花鳥文蒔絵鮫皮貼:工芸

(ようびつかちょうもんまきえさめがわはり)1合

分野:工芸 時代:日本 江戸時代・17世紀

桃山から江戸時代を通じて西欧方面に送り出された輸出漆器の典型作。半円筒型の蓋をもつ「洋櫃」とよばれる家具で、この作品のように大型のもののなかに中型、小型の洋櫃を入れ子にして輸送されました。表面の鳥獣文様は、蒔絵と朱漆(しゅうるし)で描かれており、帯や模様の間には、南洋の特産品である鮫皮(実際にはエイの皮といわれています)が貼り付けられています。

鮫皮の装飾、そして、蓋の内側に緑色の漆が塗られているところから、この洋櫃は、寛永16年(1639)の鎖国令以降、オランダからの注文によって制作されたことがわかります。

ナイフ入れ山水花鳥 螺鈿:工芸

(さんすいかちょう らでん)1対

分野:工芸 時代:日本 江戸時代・19世紀

品質:木製漆塗 法量:各高74.4 口径32.0 基台方22.6cm

江戸後期から幕末にかけて、長崎からは大量の螺鈿器が西欧に輸出されていきますが、これはその先駆けをなす作品です。古代ギリシャの壺をおもわせるこの容器は、パーティーなどの際にナイフを収めるためのもので、薄い鮑貝を用いた螺鈿技法によって、山水花鳥の文様が色鮮やかに描かれています。

日本の漆器は、桃山時代に始まって、近代に至るまで、さまざまな形やデザイン、技法で飾られたものが輸出されていきますが、黒漆地に螺鈿でエキゾチックな図柄を表わした「長崎もの」とよばれる作品群は、それら輸出漆器の掉尾を飾るものといえましょう。

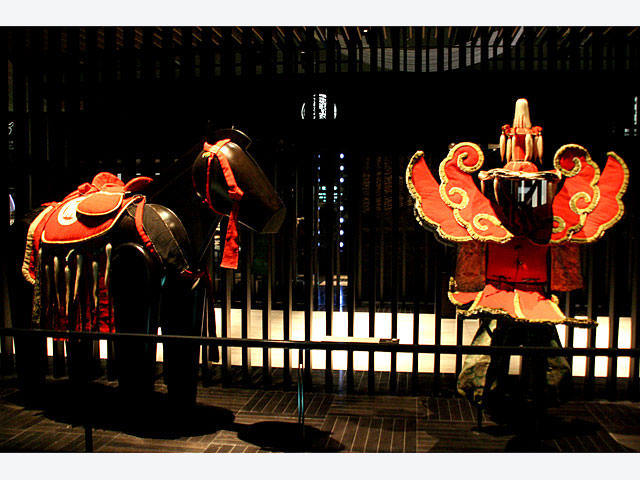

唐人装束および馬装:工芸

分野:染織 時代:江戸時代・19世紀

品質:布、紙、鉄 法量:高160.0cm

唐人行列や唐人踊り、唐子踊りなどと呼ばれる、江戸時代の朝鮮通信使を模した祭りが江戸時代には各地で行われていました。そのお祭りにおける唐人役の装束と、馬装とからなる民俗資料です。朱色の羅紗(らしゃ)と緑色の絹織物を基調にした、華やかなつくりを示す染織資料としても興味深いものです。

唐人装束は、垂飾(すいしょく)のついた帽子や肩・首の大きな飾り(雲肩・うんけん)、襞(ひだ)のついた袖のある上衣、鉄芯で裾を大きく反らせた腰飾りなど、いわゆる唐人的・朝鮮風なイメージを印象づける特徴を備えています。また、現在も行われている三重県鈴鹿の唐人踊りや、岡山県牛窓の唐子踊り、三重県津の唐人行列にはみられない、八子(はね)、障泥(あおり)、三懸(さんがい)などの馬装をともなっている点が、非常に珍しく貴重です。

彩画(彩文)鏡2:考古

(さいが[さいもん]きょう)1面

分野:考古 時代:中国 戦国時代〜前漢代

品質:青銅 法量:径21.0×20.5cm

彩画(彩文)鏡とは、鏡の表面に赤・青・白・緑の4色の顔料で文様を描く古鏡です。現在、所在が知られているもので世界でも総数35面ほどしかなく、たいへん珍しいものです。日本でも唯一弥生時代の伊都国王墓と推定される前原市三雲南小路1号墓から、破片数個が出土しています。

この鏡は、内側は白の細線で星形の文様を描き、外側は赤地に白と緑とで唐草文(からくさもん)を描いています。顔料の原料は、自然科学分析の結果、赤が水銀朱、青が岩群青、白が鉛白、緑が孔雀石を用いて彩色されたことが判明し、中国秦代の俑(よう)に使用されたものと共通しています。

[九州ビルヂング協会寄贈品]

三角縁神獣鏡:考古

(さんかくぶちしんじゅうきょう)1面

分野:考古 時代:古墳時代前期・4世紀

品質:青銅 法量:面経22.0cm

明治18年に那珂郡老司(ろうじ)村(福岡市南区)から出土した古鏡。鏡縁の断面が三角形の、いわゆる三角縁神獣鏡の一つであり、玉や武器とともに古墳に副葬されたものです。初期の大和政権と北部九州の首長が密接なつながりを持っていたことがわかります。

[アーカイブ]いにしえの旅 No.09[サイト内リンク]

籃胎黒漆加彩本生譚文食籠:民族

(らんたいくろうるしかさいほんじょうたんもんじきろう)

分野:民族資料 時代:2005年1月完成

品質:籃胎、漆塗り 法量:総高 260.0cm

作者:コー・ティン・テー(ミャンマー・パガン在住)仏前に奉げる供物(くもつ)を入れるために用いられる仏塔形の容器。ボディーは裂いた竹を編んで作られています。表面には、釈迦(しゃか)の前世物語(本生譚 ほんじょうたん:ジャータカ)のさまざまな場面が精緻に刻まれています。今日ミャンマーで見られる一般的な食籠は100cm程ですが、この食籠は最大級の大きさを誇るだけでなく、完成度の高さで比類なきものです。

[金子量重記念室蔵品]

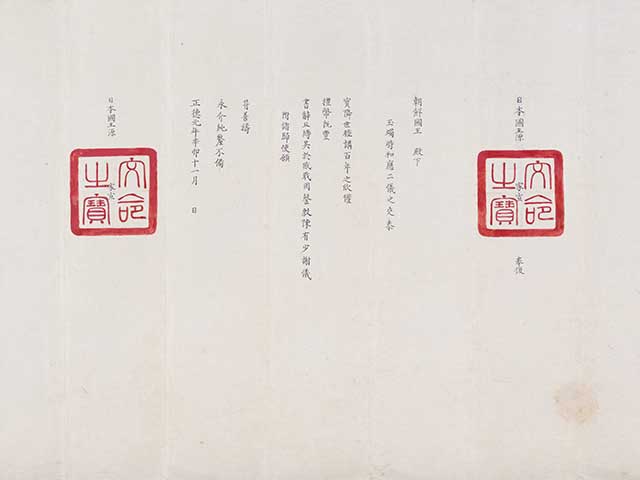

徳川家宣朝鮮国王宛国書写:歴史

(とくがわいえのぶちょうせんこくおうあてこくしょうつし)1点ほか宗家文書

分野:歴史資料 時代:日本 江戸時代・18世紀

品質:紙本墨書 法量:縦50.7×横101.6cm

江戸幕府6代将軍徳川家宣(1662〜1712)から朝鮮国王宛てに出された国書の写し。これまで内容自体は知られていましたが、将軍印にいたるまで正確に写した資料の出現は初めてのことであり、きわめて貴重です。この国書作成の背景には、教科書にも登場する新井白石あらいはくせき:1657〜1725)の「正徳の治(しょうとくのち)」があります。儒学の影響を強く受けたこの改革では、国内施策だけでなく外交面でも様々な変革が実施されました。とりわけ江戸時代日朝関係における最重要外交文書である両国の国書の様式を改めて、日本と朝鮮の関係を対等なものとし、朝鮮通信使の待遇を簡略化した点が特記されます。