会期:

令和3年7月6日(火)~10月3日(日)

会場:

文化交流展示室 第8・9室

主催:

九州国立博物館、福岡県

協力:

岡山市立オリエント美術館、(公財)九州国立博物館振興財団

概要:

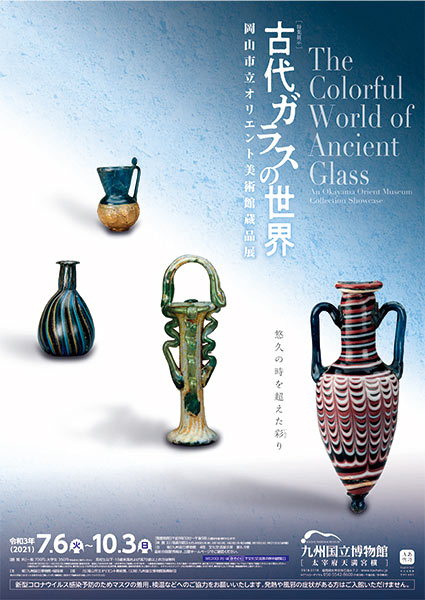

岡山市立オリエント美術館の大規模改修に伴い、現在当館がお預かりしている数多くの所蔵作品の中から「古代ガラス」にまつわる作品をご紹介します。

私たちの身の回りには、様々な「ガラス」が存在します。窓、コップ、スマートフォンの画面、陶磁器の釉薬もガラスの一種です。ガラスは私たちの暮らしに不可欠な存在ですが、その透明性からか、日常生活の中で注目されることは多くありません。ガラスはいつからあるのか、初めから透明なのか、どんな風に変化したのか、知らないことがたくさんあります。

本展では、ガラス誕生以前から中世までの西アジアの作品を紹介し、これらの問いに迫ります。歴史の流れの中で変化を追うとともに、その色や形に関わる各時代の職人の知恵と工夫が編み出したガラス製作技術にも注目しています。各時代の職人の知恵と工夫から編み出された画期的な技術にもご注目ください。また、「シルクロードを旅したガラス」の科学的調査で明らかになった最新の研究成果も、パネルで紹介しています。

約4000年の長い歴史の中で各時代、各地域で生まれたガラス製品の色彩や造形美に感動するとともに、職人の工夫と努力による画期的な技術の変化を併せてご覧いただくことで、古代オリエント文化への興味と理解を深めていただければと思います。

出品リスト :

展示構成と主な展示作品

*ここで紹介する作品はすべて岡山市立オリエント美術館蔵

序章 古代オリエントの世界

5000年ほど前、チグリス川とユーフラテス川に挟まれたメソポタミアでは最古の都市文明が起こり、ナイル川流域のエジプトではファラオの王権が確立した。以後、2つの文明は長い歴史の中で交差・融合し、その文化は、シルクロードを通って日本にも伝わった。本章では、古代ガラスの世界をより深く理解していただくために、それらの文化の中で形作られた造形品から、彼らの暮らしや精神世界の一端を紹介する。その中には、ガラスの美しい造形や鮮やかな色彩と深く関わる、技術の発展を見ることもできる。本章で古代オリエント世界を体感し、その叡智と美の結晶である古代ガラスの世界へと足を進めよう。

精霊アプカルが描かれたレリーフ

有翼鷲頭精霊像浮彫

イラク ニムルド遺跡出土

前875 - 前860年頃

新アッシリア時代

彫刻

光り輝く陶器の水差し

ラスター彩鳥首水注

イラン中部

13世紀前半

イル・ハーン朝時代

陶器

第1章 ガラスが生まれる前

古代オリエントの人々は、ラピスラズリや大理石など、色彩や模様の美しい自然石を好んだ。美しい石は限られた場所でしか採取できない高価なもので、有力者が好んで手に入れた。紀元前45世紀頃、メソポタミアでファイアンスと呼ばれる、表面にガラス質をまとったやきものが生みだされた。空色や青緑色が一般的で、トルコ石を思わせるその色彩は、宗教的に青緑色を好んだエジプトでも大いに好まれた。一方、ガラス質の釉薬も作られたが、オリエントの土と相性が悪く、建物の壁などを飾るタイルや貴重な液体を納める小壺がつくられるにとどまった。

自然が生んだ美しい文様

石製容器

シリア、テル・ブクラス出土

前64 - 前61世紀頃

新石器時代

石灰岩

ガラス釉で彩色されたレンガ

彩釉煉瓦断片

イラン、スーサ遺跡

前520 - 前420年頃

アケメネス朝時代

施釉陶器

第2章 初期のガラス

ガラスが独立した工芸素材として実用化されたのは、紀元前2200年頃のメソポタミアであった。その後エジプトに伝わり、地中海周辺などオリエント各地に広がった。鮮やかな色彩と文様で飾られ、トルコ石に似た色や大理石の文様を表現する工夫など、貴石の代替材料と考えられていたらしい。紀元前二千年紀後半頃には黄色、白色、赤色など多様な色ガラスも作り出され、そこにオリエントに暮らす人々の色彩感覚を知ることができる。同じ頃、ガラス容器を作ることができるようになったが、製作には高い技術が必要であったため、小型の製品を作るのが精一杯だった。

カーテン状の文様が際立つ化粧瓶

アンフォリスコス

東地中海沿岸域

前2 - 前1世紀

ヘレニズム時代

ガラス

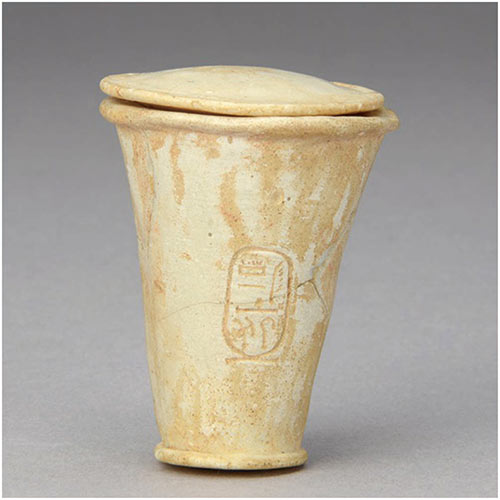

王の名が記された器

アメンヘテプ3世銘入蓋付容器

エジプト

前1390 - 前1352年頃

新王国時代第18王朝

ガラス

第3章 多様化するガラス

紀元前一千年紀後半には、地中海沿岸地域がガラス生産の主役となった。各地の消費者の好みにあわせてガラスは独自に発展し、製品や製作方法にも地域性や多様性が生まれていった。色や文様の美しい自然石の模倣からはじまったガラス製作技術は、紀元前2世紀〜紀元前後のヘレニズム時代に頂点に達し、ついには自然界に存在しない美の世界を作り出した。この時期には、多様な色彩のガラスをグラデーションや細かいモザイクのように組み合わせたり、ユニークな顔を作ったりと、ガラスの性質を最大限に活かしたカラフルな製品も数多くみられる。

ユニークな表情のガラス玉

芯巻人頭管玉

東地中海沿岸域あるいは黒海沿岸

前1 - 後1世紀

ローマ時代

ガラス

「千の花」の名を持つ器

ミルフィオリ坏

東地中海沿岸域

前1 - 後1世紀

へレニズム~ローマ時代

ガラス

第4章 吹きガラスの発明

紀元前1世紀頃、東地中海地域の名も伝わらない工房で、ガラスの歴史を大きく変える発明があった。「吹きガラス技法」である。吹きガラス技法は、吹竿の先にとった小さなガラスのタネに息を吹き込むことで容易に器を作ることができる。ガラス製品の作り方や考え方を大きく変える革命的な技術によって、高級品から生活製品まで幅広い製品が生み出され、立体的な装飾にも多様性を与えた。そしてローマ帝国の繁栄とともに、貴重な交易材料として各地に広がった。現代に続くガラス製作技法は、この頃までにほぼ確立したといえる。

オーロラのようなマーブル模様

リボン装飾瓶

東地中海沿岸域

1世紀前半

ローマ時代

ガラス

貴婦人を思わせる優雅な瓶

型吹リブ装飾吊手付瓶

東地中海沿岸域

4世紀

ローマ時代

ガラス

第5章 日本へ、そして世界に広がるガラス

3~7世紀に繁栄したサーサーン朝ペルシャでは、独特な造形のカットガラスがよく知られる。立体感ときらめきを強調した容器は、珍しい交易品として、シルクロードなどを通って遠隔地に運ばれた。有名な正倉院の「白瑠璃碗」や福岡・沖ノ島の浮出カットガラスも、長い道のりを旅して日本に伝わり、当時の交易の広がりを伝えている。

オリエントにイスラーム文化が定着した9世紀頃からは、ガラスは精緻な装飾を施された高級品と、シンプルな造形の日用品に二極化する。透明化も進み、前者は近代のヨーロッパガラス工芸に、後者は現代の日用品にも繋がった。イスラームガラスとして確立した製品は世界に広がり、近現代のガラス工業の基礎となったのである。

正倉院に繋がる切子碗

円形切子碗

メソポタミア

5 - 7世紀

サーサーン朝時代後期

ガラス

難易度の高いツートーン

ロゼット文把手付広口壺

イラン

9 - 10世紀

イスラーム時代前期

ガラス

その他、色彩豊かな作品を展示

釉下黒彩台付鉢

イラン

13世紀前半

セルジューク朝~イル・ハーン朝時代

陶器

施釉蓋付円筒形容器

イラン北西部

前8 - 前6世紀

鉄器時代

ファイアンス

アイ・ペンダント

エジプト

前1550 - 前1295年頃

新王国時代第18王朝

ガラス

パテラ坏

東地中海沿岸域

前1 - 後1世紀

ヘレニズム~ローマ時代

ガラス

果実文瓶

シリア

1世紀

ローマ時代

ガラス

小瓶

イランまたはイラク

5-8世紀

後期サーサーン朝~初期イスラーム時代

ガラス

関連イベント

記念講演会「オリエントのガラス - 色彩の魅力からシルクロード交易まで - 」

日時:

令和3年8月29日(日) 13時30分~15時00分

会場:

九州国立博物館1階ミュージアムホール

講師:

岡山市立オリエント美術館 主査学芸員 四角隆二氏

定員:

140名、参加無料、当日先着順

ワークショップ「ファイアンスを作ってみよう」

古代オリエントの幻の素材「ファイアンス」で作られた護符や装飾品は、焼くと綺麗な青色に変わります。九博で、自分だけのファイアンス製品を作ってみませんか?

日時:

令和3年9月12日(日)

①10時00分~11時30分*定員に達しました

②13時30分~15時00分*定員に達しました

会場:

九州国立博物館1階研修室

定員:

各回10名、参加無料、先着順(定員に達し次第、締め切らせていただきます)

申し込み方法:

参加希望の時間を選び、各メールフォームからお申し込みください。2名までは同時に申し込みが可能です。

*定員に達したため、募集を締め切りました。

*新型コロナウィルス感染防止を徹底しておりますが、ご参加の際はマスクの着用など、感染防止にご協力ください。なお、状況によって、急遽中止になる場合があります。

*ワークショップ中、記録写真を撮影させていただきます。写真は当館のホームページなどの広報や事業記録などで使用させていただく場合がございます。

ミュージアムトーク

日時:

令和3年7月13日(火) 15時00分~15時30分

会場:

九州国立博物館4階ミュージアムシアター

定員:

17名、当日先着順、文化交流展示室観覧料が必要です。

日時:

令和3年7月31日(土) 13時30分~14時30分

会場:

九州国立博物館1階ミュージアムホール

定員:

140名、当日先着順、参加無料