会期:

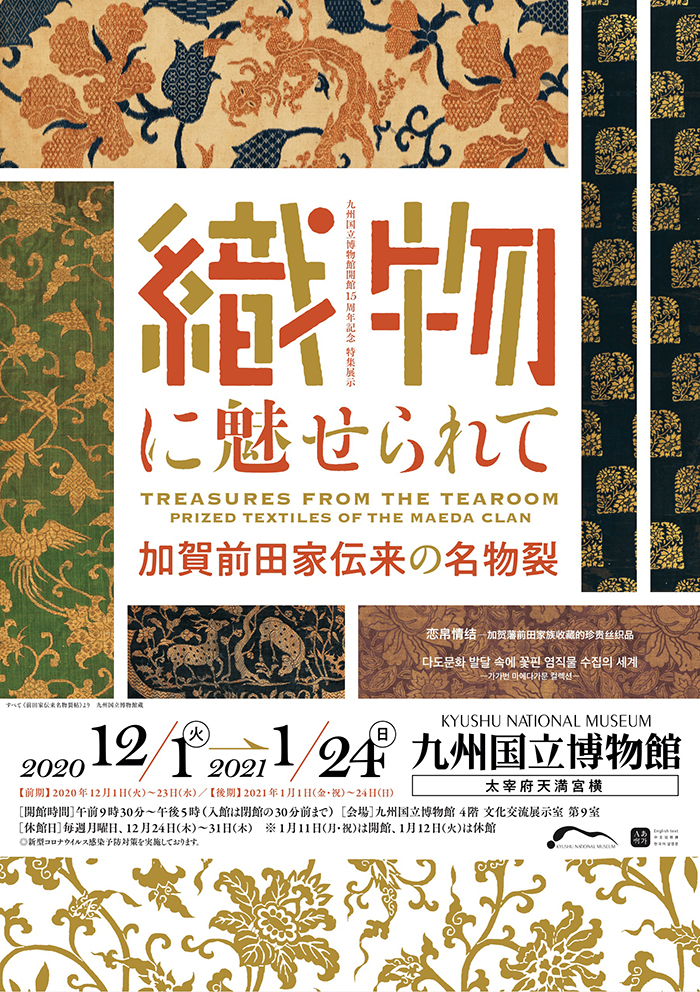

令和2年12月1日(火)~令和3年1月24日(日)

前期:令和2年12月1日(火)~12月23日(水)

後期:令和3年1月1日(金・祝)~1月24日(日)

*本展は一部を除き、作品を前期・後期で展示替えいたします

展示場所:

文化交流展示室 第9室

概要:

室町時代以降、茶の湯の広まりとともに、舶来の古くて美しい染織品を蒐集する文化が花開きました。それらの裂(織物)のうち16世紀ごろまでに日本に渡ってきていたものは、茶人に愛され名物と極められたことから「名物裂」と呼ばれています。

加賀・前田家第3代の前田利常(1593−1658)は、文化政策に力を入れ、百万石で名高い加賀文化の礎を築いた人物です。茶事に通じた利常は、茶の湯を彩る裂も積極的に蒐集しました。当館の所有する前田家旧蔵の裂帖は、利常が長崎・平戸などで集めた裂を貼り合わせたもので、墨跡の表具に用いる印金や金襴など絢爛とした格式高い織物が数多く納められています。

この裂帖の修理完了にあたり、前田家に伝わった織物を中心に、名物裂の粋を集めた展示を行います。日本人が魅せられた美しい織物の世界をご堪能ください。

出品リスト :

展示構成と主な展示作品

第1章 織物に魅せられて

茶道具のうちとりわけ古い由緒をもち、名茶人遺愛の品であるなどの素晴らしい伝来を持つ逸品を「名物」と言います。名物と極められた道具には、伝来や姿に即した名が与えられることが多く、この名物に沿う染織品のことを名物裂と呼んでいます。17世紀以降は、裂自体が鑑賞の対象として扱われるようになり、名物として名前が与えられた織物も出来てきました。ここでは前田家旧蔵のさまざまな織物を通して、名物裂の多様さをご紹介します。

前田家伝来の裂といえばコレ!

有栖川錦(部分)

15~16世紀 京都国立博物館所蔵

展示期間:後期(令和3年1月1日~1月24日)

日本では撫子と蛍に見立てられた中国の梅と蜂

撫子蛍文様金襴(部分)

16世紀 京都国立博物館所蔵

展示期間:前期(令和2年12月1日~12月23日)

第2章 鴻池家の家宝・裂箪笥

この裂箪笥は大坂の豪商・鴻池家に家宝として伝来したものです。中には87種もの織物が収められており、いずれも茶器を包む袋「仕覆」に用いられたもので、名織物が揃っています。

茶道具にどの裂を取り合わせるかは茶人としての腕の見せ所とされました。鴻池家は茶の湯に通じた家柄で、この箪笥の素晴らしい織物の数々からは、その審美眼の確かさが窺われます。いずれも名品ですが「ねぬけ」と称されるとりわけ古手(中国・元代)の裂も含まれるなど、富家の家宝に相応しい一級の資料です。

豪商家宝の織物

鴻池家伝来裂箪笥

13~17世紀 個人蔵

展示期間:通期(仕覆は2週間ごとに展示替え)

第3章 書画を彩る裂

裂帖とは、裂を貼り集めて冊子に仕立てたものを言います。前田家には、軸物の表装に用いるための裂を集めた裂帖が4冊伝わりました。ここではそのうち個人蔵の1冊と、九博所蔵の1冊をご紹介します。九博の裂帖に貼り込まれる裂は、印金や金羅・金紗が揃います。これらは格の高い墨跡の表具に使用されるために蒐集された織物で、現在も絢爛たる輝きを放っています。九博本は裂の保存のために現在は38面に分けて保管されており、この展示を期にそれらを前後期に分けて一挙公開いたします。(一部は基本展示エリアにて公開)

めくるめく金の世界

前田家伝来名物裂帖より

14~16世紀 九州国立博物館所蔵

展示期間:[左]前期(令和2年12月1日~12月23日)、[右] 後期(令和3年1月1日~1月24日)

その他の見どころ

本展では、現在も裂の愛好家に愛される前田家伝来の裂や、金襴の源流といえる中国・金代の貴重な織物を紹介します。

盤龍文様金襴(部分)

12~13世紀 個人蔵

展示期間:後期(令和3年1月1日~1月24日)

関連イベント

特集展示ミュージアムトーク【先着17名】

日時・内容:

令和3年1月5日(火)15時00分〜

「のぞいてみよう!織物の世界」

お洋服、ハンカチ、お布団。染織品は身の回りにたくさんありますが、実はその織り方はさまざま。多様な織物の世界を、拡大してのぞいてみましょう!

担当学芸員:

桑原有寿子

会場:

文化交流展示室内スーパーハイビジョンシアター

詳細は ミュージアムトークページ をご確認ください。