特別展「美の国 日本」紹介 53秒

会 期:

平成27年10月18日(日)〜11月29日(日)

休館日:

11月4日(水)、9日(月)、16日(月)

観覧料:

一 般 1,600円(1,400円)

高大生 1,000円(800円)

小中生 600円(400円)

*上記料金で九州国立博物館4階「文化交流展(平常展)」もご観覧いただけます。

*障害者手帳等をご持参の方とその介護者1名は無料です。展示室入口にて障害者手帳等(*)をご提示ください。

(*)身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、被爆者健康手帳、特定疾患医療受給者証

*満65歳以上の方は前売り一般料金でご購入いただけます。券売所にて生年月日がわかるもの(健康保険証・運転免許証等)をご提示ください。

*キャンパスメンバーズの方は団体料金でご購入いただけます。券売所にて学生証、教職員証等をご提示ください。

*チケット販売窓口では下記電子マネーがご利用いただけます。

注)ご利用いただけるのは当日券のみです。団体券・割引券等にはご利用になれません。

電子マネー

(WAON、nanaco、iD、Edy、Kitaca、Suica、PASMO、TOICA、manaca、ICOCA、nimoca、はやかけん、SUGOCA)

お問い合わせ:

050-5542-8600(NTTハローダイヤル午前8時〜午後10時/年中無休)

図録「美の国 日本」

編集:九州国立博物館

発行:西日本新聞社、NHK福岡放送局、NHKプラネット九州、TNCテレビ西日本、TVQ九州放送

デザイン:尾中俊介(カラマリ・インク)

総頁数255頁

ごあいさつ

平成17年(2005)10月16日、九州国立博物館は、皆さまの熱い期待と温かい応援のなか、「日本文化の形成をアジア史的観点から捉える」というコンセプトを掲げて開館しました。開館記念特別展として『美の国 日本』を開催し、約44万人のご来場をいただきました。

平成27年10月、開館10年という節目を迎えるにあたり、第41回目の特別展として、ふたたび『美の国 日本』と題する展覧会を開催します。

古来日本人は、外国の進んだ文化や新しい文物に憧れ、選択的に取り入れてきました。それを前代のものと巧みに融合させ、新たな「日本の美」として造りあげることに長けていました。

開館10周年記念特別展『美の国 日本』は、縄文時代から鎌倉時代にいたるまでの日本美術の至宝をご覧いただき、日本の美の形成の歩みを東アジア世界との文化交流史の観点から象徴的に捉えようとする試みです。さらに、都が置かれた奈良や京都を中心として育まれた美意識だけを眺めるのでなく、日本列島の南方の琉球や北方の蝦夷地で育まれた美の諸相も取り上げ、より複眼的な視点から「美の国 日本」を見つめてみます。

本展には、古代における東西交流の象徴である正倉院宝物が10年ぶりに特別出品されます。正倉院で大切に守り伝えられてきた宝物の中から、歴史の教科書でおなじみの螺鈿紫檀五絃琵琶を含む6件が期間限定で公開されます。

日本には、古くからアジア諸地域との文化交流のなかで独自の美を育んできた歴史があります。それは、日本がアジアの文化を尊重してきた歴史ともいえます。本展がそのことを再確認していただく機会となればと願っています。

主催者

展覧会構成

第一部 原始日本列島の造形美

第一部の解説を読む「美の国 日本」誕生の胎動は、すでに先史時代に始まっていました。縄文時代の型にはまらない、変化に富んだ土器や土偶、弥生時代の直線や曲線自体の美しさが追求された銅鐸や器台、古墳時代の明快ながらも装飾的な銅鏡、鉄製甲冑、そして埴輪など、原始の日本列島で独自に生み出された造形美を眺めます。

主な作品

岡本太郎も絶賛! 先史芸術の最高峰

国宝 火焔型土器 かえんがたどき

(新潟県十日町市笹山遺跡出土)

縄文時代 前3000〜前2000年

新潟・十日町市教育委員会

【展示期間】全期間

火焔型土器は、縄文時代の中頃、新潟県山間部の豪雪地域に分布が限られます。突起と把手と文様の絶妙な組み合わせにより、燃えさかる焔のような躍動感を醸し出しています。縄文人の飾りへのこだわりと見事な空間感覚には圧倒されます。

地球外生命体 太宰府に現る

重要文化財 遮光器土偶 しゃこうきどぐう

(青森県つがる市亀ヶ岡遺跡出土)

縄文時代(晩期) 前1000〜前400年

東京国立博物館

【展示期間】全期間

まるで宇宙人のよう。大きな目の形が多雪地帯の人々が着ける遮光器(スノー・ゴーグル)に似ていることから、このタイプを遮光器土偶といいます。土偶は人間(とくに女性)を模して作られた土製品で、縄文時代の東日本で発達しますが、中国や朝鮮半島ではあまり発達しませんでした。

国宝! 弥生人の生活図鑑

国宝 袈裟襷文銅鐸 けさだすきもんどうたく

(5号銅鐸)

(兵庫県神戸市灘区桜ヶ丘出土)

弥生時代 紀元前1世紀〜1世紀

兵庫・神戸市立博物館

【展示期間】全期間

銅鐸は弥生時代を代表する青銅祭器のひとつ。桜ケ丘出土の第5号銅鐸は、弥生人の生活を描く絵画銅鐸の優品として有名です。身の区画内には鹿、魚、亀、クモ、トンボなどの動物や昆虫だけでなく、狩りをする人、脱穀する人々、争う人々などが生き生きと表現されています。

3Dプリンター模型を触ろう

3Dプリンター模型で薄さを体感

銅鏡から古墳時代のムラがみえてくる

家屋文鏡 かおくもんきょう

(奈良県北葛城郡河合町佐味田 さみだ 宝塚古墳出土)

古墳時代 4~5世紀

宮内庁書陵部

【展示期間】全期間

鈕のまわりに4棟の建物が配置され、周囲には樹木、鶏、雷なども表現されています。手すり付き梯子や蓋(きぬがさ)が差しかけられたバルコニー付きの高床式建物は豪族の居宅と思われます。豪族の居宅を中心とするムラの様子が描かれた、唯一無二の銅鏡です。

3Dプリンター模型を触ろう

巨大家屋文鏡3Dプリンター模型で建物のデコボコを体感

日本最古のゆるキャラ登場!

埴輪 踊る人々 はにわ おどるひとびと

(埼玉県熊谷市野原古墳出土)

古墳時代 6世紀

東京国立博物館

【展示期間】全期間

とぼけた表情や左手を挙げたポーズが歌い踊るさまにみえることから、この名がついています。背の低い方は小さな美豆良(みずら)を結っており、男性とわかります。 背の高い方は女性でしょうか。古墳の墳丘上や周溝の堤上に並べられ、葬送儀礼の演出を担ったとみられます

第二部 美の画期

第二部の解説を読む「美の国日本」創造の原動力は、いつの時代も、中国大陸や朝鮮半島の国々との人、物、技術の交流にありました。ここでは、古代東アジア王朝との交流、仏教伝来、交易商たちの活発な往来、平安貴族の信仰と美意識、日中仏教界の密接な交流など、飛鳥時代から鎌倉時代にいたるまでの美の画期に焦点を当ててみたいと思います。

百済王を飾った黄金の冠飾

国宝(韓国)

金製冠飾(王)きんせいかんしょく

(忠清南道公州市武寧王陵出土)

三国時代(百済) 6世紀

韓国・国立公州博物館

【展示期間】全期間

国宝(韓国)

金製冠飾(王妃)きんせいかんしょく

(忠清南道公州市武寧王陵出土)

三国時代(百済) 6世紀

韓国・国立公州博物館

【展示期間】全期間

百済第25代王武寧王(ぶねいおう)(462〜523)は、在位中、倭国との積極的な外交政策を執りました。538年あるいは552年、日本に初めて金銅仏と経典などを献じた聖明王(せいめいおう)の父にあたります。

忠清南道公州市の武寧王陵の玄室内から発見された武寧王と王妃の金製冠飾は、冠帽の左右もしくは前後に飾っていたものです。薄い金板を切り抜いて作られており、王の冠飾には円形瓔珞(ようらく)が多数付けられています。伸びやかで華麗な造形には百済美術の真髄をみることができます。その輝きは、武寧王と王妃の高貴な品格とともに百済王朝の栄華を雄弁に語っています。

日本最古の四天王

国宝 多聞天立像 たもんてんりゅうぞう

(四天王のうち/金堂所在)

飛鳥時代 7世紀

奈良・法隆寺

【展示期間】全期間

世界最古の木造建造物である法隆寺金堂の内陣壇上に安置される四天王のうちの一軀です。うずくまる邪鬼の背の上にまるで衛兵のように直立し、微笑を口元に浮かべつつ眉を寄せて冷静な眼差しで前方を見据えています。静かな佇(たたず)まいが印象的です。

龍と天馬、東西の聖獣 ここに出会う

国宝 龍首水瓶 りゅうしゅすいびょう

飛鳥時代 7世紀

東京国立博物館(法隆寺献納宝物)

【展示期間】11月5日(木)〜11月29日(日)

注ぎ口は龍の頭をかたどり、目には淡緑のガラス珠を嵌めています。胴には4頭の天馬が軽やかに飛翔しています。全体に鍍金をした上に鍍銀し、さらに各意匠を鍍金するという手の込んだ作りをみせており、日本仏教美術の青春時代というべき飛鳥時代後期を代表する金工の名品です。

古拙の微笑 アルカイックスマイル、厳格な左右相称性

重要文化財 如来坐像 にょらいざぞう

飛鳥時代 7世紀

東京国立博物館(法隆寺献納宝物)

【展示期間】全期間

推古31年(623)に止利仏師(とりぶっし)が造ったことが明らかな法隆寺金堂釈迦三尊像とは表情、左右相称性、正面観賞性、図案化された衣の処理など、共通点が多いことが注目されます。作者は止利仏師と同系統に属する、いわゆる「止利派」とみられます。

奥州平泉に花開いた鍛造 たんぞう の美

重要文化財 鉄樹 てつじゅ

平安時代 12世紀

岩手・毛越寺千手院

【展示期間】全期間

鉄の角棒を鍛(きた)えて造りだした、大小一対の樹木飾り。樹皮に生えるシダや根先の毛根まで細かく表現しています。本来は、別造りの花や葉も付けていたと思われます。平安時代後期、神仏の前や生活空間に自然景物の造り物を飾ることが貴族や僧侶の間で流行しました。12世紀奥州藤原氏の栄華を物語っています。

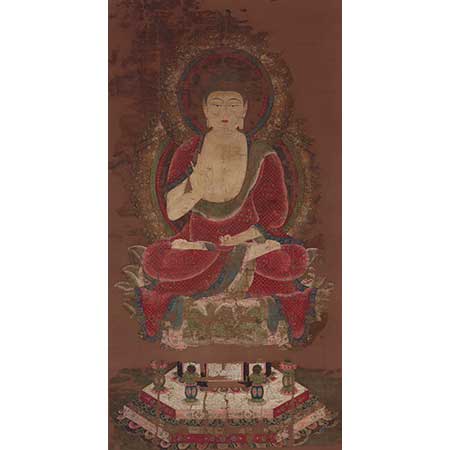

美を極めた救いの仏

国宝 釈迦如来像 しゃかにょらいぞう

平安時代 12世紀

京都・神護寺

【展示期間】11月10日(火)〜11月29日(日)

その身にまとった衣の色から「赤釈迦(あかしゃか)」の名で親しまれる平安仏画の最高傑作です。衣や光背は截金(きりがね)や金箔によって美しく荘厳され、釈迦は厳かでありながらも華やかな輝きを放っています。平安貴族が愛した美を伺い知ることのできます。

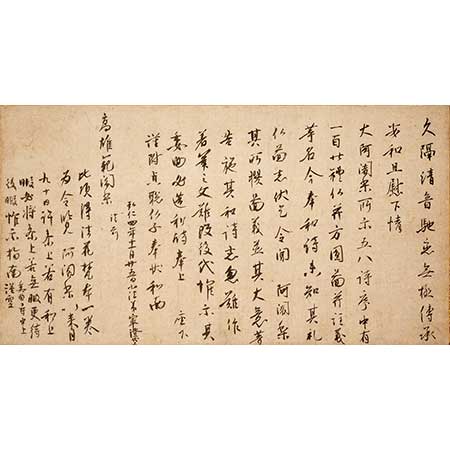

最澄から空海に丁重に教えを乞う書状

国宝 久隔帖 最澄筆 きゅうかくじょう さいちょうひつ

平安時代 弘仁4年(813)

奈良国立博物館

【展示期間】11月1日(日)〜11月29日(日)

展示期間が変更となりました。チラシ掲載の期間(11月10日〜11月29日)と異な

りますので、ご注意ください。

延暦寺を開いた最澄(767〜822)が、高雄山寺(今の神護寺)の空海のもとに留まる愛弟子の泰範(たいはん)に宛てた手紙。自分に代わって空海に疑問点を尋ねてほしいという内容で、最澄と空海の親交を物語る、現存唯一の最澄自筆の書状です。

平安貴族の愛した

瀟洒 しょうしゃ な自然描写

国宝 沢千鳥螺鈿蒔絵小唐櫃 さわちどりらでんまきえこからびつ

平安時代12世紀

和歌山・金剛峯寺

【展示期間】全期間

燕子花(かきつばた)や沢瀉(おもだか)が咲き乱れる水辺に、千鳥が群れ飛ぶさまを表わした櫃で、装飾経を納めていたと考えられています。この時期の特色である研出蒔絵(とぎだしまきえ)に螺鈿を交えて描かれる自然景は情趣にあふれるもので、わが国の仏教工芸を代表する名品のひとつです。

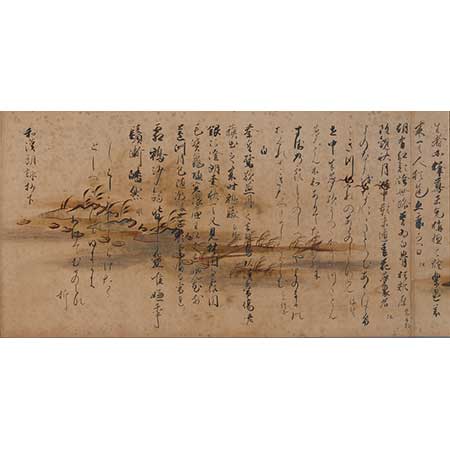

下絵に文字を潜ませた、遊び心ある珠玉の詩歌集

国宝 葦手絵和漢朗詠抄 下巻 藤原伊行筆

あしでえわかんろうえいしょう げかん ふじわらのこれゆきひつ

平安時代 永暦元年(1160)

京都国立博物館

【展示期間】全期間(巻替えあり)

葦手とは、文字を葦や水鳥といった水辺の景物に見立てた遊戯的な書体をいいます。この作品では、葦手を施した料紙に『和漢朗詠集』(1018年成立、藤原公任(ふじわらのきんとう)撰)が書写されています。華やかな装飾と漢字・仮名文字のコラボレーションが見どころです。

ありのままを超絶した迫真性

国宝 重源上人坐像 ちょうげんしょうにんざぞう

鎌倉時代 13世紀

奈良・東大寺

【展示期間】全期間

源平の争乱のため炎上した東大寺の復興に尽力した重源(1121〜1206)の、最晩年の姿が克明に彫刻されています。「入宋三度」をもって知られますが、入宋時の経験や人脈がのちの東大寺復興事業に発揮され、中国新様式「宋風」の大胆な採用につながったのです。

超絶技巧による荘厳の極み

国宝 金銅透彫舎利容器 こんどうすかしぼりしゃりようき

鎌倉時代 13世紀

奈良・西大寺

【展示期間】全期間

平安時代から鎌倉時代にかけて、舎利に対する信仰が高まり、舎利を奉安するための容器が数多く製作されました。この舎利容器は鎌倉時代舎利荘厳の最高峰といえ、各所に凝らされた透彫りや鋤彫り、高肉彫りなど、金工技術の粋が尽くされています。

特別公開 正倉院宝物

特別公開 正倉院宝物の解説を読む

奈良・東大寺大仏殿の北西に正倉院があります。奈良時代に東大寺の正倉(最も重要な倉)として建てられ、聖武天皇(701〜756)ご遺愛品をはじめ、皇室からの献上品や東大寺関係の仏具・法会用品、古文書などが納められました。これらは正倉院宝物と呼ばれ、1200年余にわたって伝世した、世界的にも比類のない宝物群として知られています。

正倉院公開期間 10月18日(日)〜11月3日(火・祝)

*特別公開は終了しました。

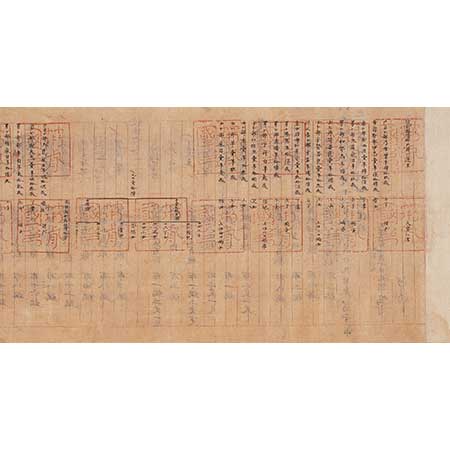

約1300年前の家族構成がみえてくる

正倉院宝物 筑前国嶋郡川辺里戸籍(正倉院古文書正集第三十八巻)

ちくぜんのくにしまぐんかわべりこせき しょうそういんこもんじょせいしゅうだい38かん

飛鳥時代 大宝2年(702)

大宝2年(702)の筑前国嶋郡川辺里(今の福岡県糸島市および福岡市西区の一部あたり)住民の戸籍で、現存最古の戸籍として知られています。戸主とその家族の名前、年齢などが一行一名ずつ記録され、その上から「筑前国印」が丁寧に捺されています。

聖武天皇、座右の銘

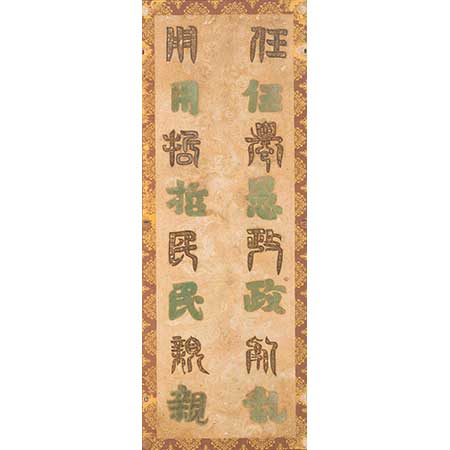

正倉院宝物 鳥毛篆書屏風(第四扇) とりげてんしょのびょうぶ

奈良時代 8世紀

聖武天皇ご遺愛の屏風です。各扇とも八字の語句を表していますが、一つの字を篆書と楷書で上下に並べて表しています。篆書部分には鳥毛を切って貼りつけています。毛は日本産のヤマドリやキジのもので、日本製であることがわかります。第三扇も公開されます。

「任愚政乱」(愚に任すれば政乱れ)

「用哲民親」(哲を用うれば民親しむ)

天平の音色を奏でる世界唯一の五絃琵琶

正倉院宝物 螺鈿紫檀五絃琵琶 らでんしたんのごげんびわ

唐時代 8世紀

聖武天皇ご遺愛の名器です。精緻さと華麗さにおいては世界的にも比類がなく、正倉院宝物で一二を争う優品といえます。正面の撥(ばち)受けには、ラクダに乗り琵琶を弾じる人物や熱帯樹などが螺鈿で表されており、唐の人々の異国趣味がうかがわれます。背面を飾る華麗な唐花文も見逃せません。

《その他特別公開される正倉院宝物》

御軾紫地鳳形錦 おんしょくむらさきじほうおうがたにしき

奈良時代 8世紀

佐波理加盤(第1号)さはりのかばん

統一新羅時代 8世紀

琵琶袋残欠(附 縹地大唐花文錦第18号) びわのふくろざんけつ はなだじだいからはなもんにしき

唐時代 8世紀

第三部 琉球の美 アイヌの美

第三部の解説を読む日本列島の南方の琉球や北方の蝦夷地には、それぞれ固有の歴史と文化を築き上げてきた人々の営みがあったことを忘れてはなりません。ここでは、琉球やアイヌの人々が大陸や日本列島本土との交流のなかで独自に育んだ美の諸相を、対極的に展望します。「琉球の美」と「アイヌの美」を日本列島の美術の歴史として広域的な視野から見つめることによって、新しい「美の国日本」像を描く試みとしたいと思います。

主な作品

南国の太陽の下、鳳凰と牡丹が乱舞する

国宝 黄色地鳳凰牡丹文様紅型縮緬袷衣裳

(琉球国王尚家関係資料のうち)

きいろじほうおうぼたんもんようひんがたちりめんあわせいしょう

りゅうきゅうこくおうしょうけかんけいしりょう

第二尚氏時代 18〜19世紀

那覇市

【展示期間】11月5日(木)〜11月15日(日)

黄色地に丸文の鳳凰と牡丹文を配した、広袖の紅型衣裳です。黄色地は王家のみが許されたという禁色で、鳳凰文も王妃でかつ王府の神女組織の最高位である聞得大君(きこえおおきみ)や王女など、王家の女性がおもに用いました。王家にふさわしい、格調高く、華麗な衣裳です。

琉球の心、琉球の魂

県指定文化財 三線 盛嶋開鐘(琉球国王尚家旧蔵)

さんしんもりしまけーじょー

りゅうきゅうこくおうしょうけきゅうぞう

渡慶次筑親雲上作 とけしちくぺーちん

咸豊10年(1860)

沖縄県立博物館・美術館

【展示期間】全期間

三線は、蛇皮を張った胴に棹をさし、三本の絃を渡してつま弾く楽器です。14・15世紀頃に中国から伝わったとされる三線は、今日では琉球・沖縄を代表する楽器となっています。開鐘とは名器のこと。盛嶋開鐘は開鐘中の開鐘と称えられています。

南海に輝く美の象徴

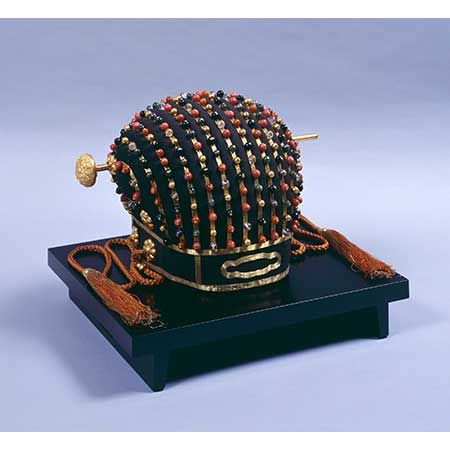

国宝 玉冠

(琉球国王尚家関係資料のうち)

たまのおかんむり

りゅうきゅうこくおうしょうけかんけいしりょう

第二尚氏時代 18〜19世紀

那覇市

【展示期間】10月18日(日)〜11月3日(火・祝)

琉球国王の最高礼装として着用した冠です。もと明国から下賜(かし)されたものを、皇帝位にふさわしい豪華絢爛(けんらん)な装いに改修したと伝えられます。黒の縮緬(ちりめん)地に輝く金筋、288個を数える宝玉、精巧な打ち出し技法の金簪。琉球王国の誇りと美を象徴するにふさわしい冠です。

これぞ「蝦夷拵」! 北方の民が好んだ美のモード

金銅鹿秋草文金具装錦包腰刀

こんどうしかあきくさもんかなぐそうにしきつつみこしがたな

室町〜安土桃山時代 16〜17世紀

宮城・東北歴史博物館

【展示期間】全期間

アイヌは正装する際、日本刀の刀装形式にならった刀剣拵(こしらえ)(蝦夷拵という)を好んで身に着けたといいます。この腰刀もまさに蝦夷拵のひとつで、数多くの金具が装着された、装飾性のきわめて高いものです。列島本土で蝦夷地向けに製作されたものと考えられます。

アイヌ文様 シンメトリーの美

重要文化財 テタラペ(松浦武四郎関係資料のうち)

まつうらたけしろうかんけいしりょう

樺太アイヌ 19世紀

三重・松浦武四郎記念館

【展示期間】全期間

松浦武四郎(1818〜1888)は、弘化2年(1845)から安政5年(1858)にかけて6度にわたり蝦夷地や樺太を探査し、その間に衣服や装身具などを収集・受贈しています。このテタラペ(イラクサ製の衣服)は、年代の下限が押さえられるアイヌ衣裳としては日本最古となります。

アットゥシ

樺太アイヌ 19世紀

東京国立博物館

【展示期間】全期間

明治30年代に樺太で収集されたアットゥシ(オヒョウなどの樹内皮製の衣服)です。袖口、裾回り、背面上部に木綿布を置布し、その上に刺繍による括弧文を連続させています。十字とT字を組み合わせた背面の連続構成は、シンプルながらも流麗で美しく、アイヌ文様の典型を見ることが出来ます。

教育普及コーナー「技あり日本!」

教育普及コーナー「技あり日本!」の解説を読む九州国立博物館は開館以来、特別展ごとにさまざまな教育普及事業に取り組んできました。10周年となる今回も楽しい企画を準備しました。知るともっと展示が面白くなる日本の技。日本独自の技や、海外から伝わり日本で発展した技など、作品に見られる高度な技術を分かりやすく紹介するコーナー「技あり日本!」を設置します。

蒔絵 まきえ の技

蒔絵とは漆工芸のひとつで、漆で文様を描き、その上に金や銀の粉などを蒔き文様を表すものです。蒔絵の道具を展示し、その技法を分かりやすく紹介します。

古代の技

普段は触ることのできない貴重な資料を3Dプリンタで再現。正確に出力された考古資料に実際に触れて、見るだけでは分からない薄さや文様の凹凸などを 詳しく観察することができます。