全米屈指の規模と質を誇るクリーブランド美術館の日本美術コレクションが里帰り

日本美術1000年の歴史が、今、あざやかに蘇る

雪村周継、曽我蕭白、渡辺崋山、河鍋暁斎- 人気絵師たちの競演

ピカソ、モネ、ルソーなど、クリーブランド美術館の人気作品である西洋絵画も来日

特別展のご紹介 1分20秒

会期:

平成26年7月8日(火)〜8月31日(日)

休館日:

毎週月曜日(ただし7月21日(月・祝)、8月11日(月)は開館、7月22日(火)は休館)

開館時間:

午前9時30分〜午後5時(入館は午後4時30分まで)

出品目録:

観覧料:

一 般 1,400円(1,200円)

高大生 1,000円(800円)

小中生 600円(400円)

*上記料金で九州国立博物館「文化交流展(平常展)」もご覧いただけます。

*障害者手帳等をご持参の方とその介護者1名は無料です。展示室入口にて障害者手帳等(*)をご提示ください。

(*)身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、被爆者健康手帳、特定疾患医療受給者証

*満65歳以上の方は前売り一般料金でご購入いただけます。券売所にて生年月日がわかるもの(健康保険証・運転免許証等)をご提示ください。

*キャンパスメンバーズの方は団体料金でご購入いただけます。券売所にて学生証、教職員証等をご提示ください。

*チケット販売窓口では下記電子マネーがご利用いただけます。

注)ご利用いただけるのは当日券のみです。団体券・割引券等にはご利用になれません。

電子マネー

(WAON、nanaco、iD、Edy、Kitaca、Suica、PASMO、TOICA、manaca、ICOCA、nimoca、はやかけん、SUGOCA)

お問い合わせ:

050-5542-8600(NTTハローダイヤル午前8時〜午後10時/年中無休)

図録・クリーブランド美術館展 - 名画でたどる日本の美

販売価格:1,800円(税込)

編集:東京国立博物館・九州国立博物館・クリーブランド美術館・NHK・NHKプロモーション・朝日新聞社

デザイン:高岡健太郎(エヌ・シー・ピー)

発行:NHK・NHKプロモーション・朝日新聞社

購入方法:ミュージアムショップ

「日本美術の教科書」とも称すべきクリーブランド美術館のコレクションを、豊富なカラー図版、最新の研究を反映した解説でお楽しみください。

【収録論文】

総論

「日本絵画の奥義」(松嶋雅人)

各論

「約束された救済の情景-二河白道図」(土屋貴裕)

「クリーブランド美術館所蔵厩図屏風に関する一考察」(鷲頭 桂)

「雲山図のひろがり-憧れの米法山水」(畑 靖紀)

もっと詳しく!クリーブランド美術館

会場で上映中の動画を公開!(約6分20秒)

主催者からのごあいさつ

クリーブランド美術館は、1913年にアメリカ・オハイオ州に創立された総合美術館で、誕生から100年を迎えます。そのコレクションは、中世ヨーロッパ美術、印象派絵画などの近代美術や現代美術、そして東洋美術など約4万5千点を数え、全米でも有数の規模を誇ります。なかでも体系的に収集した日本美術の作品は、全米屈指のコレクションとなっています。

2013年6月に一新された日本美術ギャラリーの開室を記念して、このたび「クリーブランド美術館展 - 名画でたどる日本の美」を開催する運びとなりました。 本展覧会は、同館が所蔵する平安から明治にいたる日本絵画の名品42件に、日本美術の成り立ちを理解する上で欠かすことのできない中国と朝鮮半島の優れた絵画五件を加えて展示いたします。

また、クリーブランド美術館の豊かな収集の一端を紹介するために、フランス近代絵画の名品も特別公開いたします。かつて海を渡った日本美術の至宝が里帰りする本展を通じて、1000年に亘る日本絵画の歴史とその魅力をご堪能いただければ幸いです。

最後になりましたが、本展覧会の開催にあたり、貴重なコレクションをご出品いただきましたクリーブランド美術館、ご協賛、ご協力を賜りました方々に心より御礼申し上げます。

2014年4月 日本側主催者

展覧会構成

第1章 仏と人の姿 - 平安から鎌倉時代の絵画

第1章の解説を読む

6世紀半ばの仏教伝来以降、日本では、中国や朝鮮半島との盛んな交流のもと、豊かな仏教美術が育まれました。第一章で展示する仏画には、空海が唐から持ち帰った密教の教えを図示する曼荼羅や、中国・宋時代の作風を受け継ぐ精緻な文殊菩薩像があり、それらは日本と大陸との結びつきを物語っています。

また、仏教に救いを求める人々の切実な祈りも、多くの絵画を生みだしました。二河白道図には、阿弥陀如来のいる西方極楽浄土へ往生する信者が、融通念仏縁起絵巻には念仏の功徳が、丁寧な彩色や細かな描写で表されています。

さらに本章では、この時代に盛んになった物語絵や歌仙絵、肖像画など、仏と人のすがたを描いた作品もご紹介します。最後に、伊藤若冲が代表作・動植綵絵で写した中国の釈迦如来像も特別に公開します。

主な作品

あの若冲が大作・動植綵絵でうつした釈迦像

釈迦如来像

元あるいは高麗時代・13世紀

鮮烈な彩色と堂々たる姿で観る者を圧倒する釈迦如来。伊藤若冲が「動植綵絵」24幅とともに相国寺に寄進した釈迦三尊像の原本となった作品で、本来、文殊と普賢を従えた三幅対であったが、文殊・普賢は現在、東京・静嘉堂文庫美術館に所蔵されている。

浄土へとつながる、スリル満点の白い道

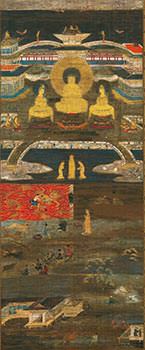

二河白道図 にがびゃくどうず

鎌倉時代・13〜14世紀

此岸(手前)と彼岸(奥)を結ぶ一本の細い道を渡る僧侶が目指すのは、阿弥陀が住まう極楽浄土。その道の左右に広がる水の河と火の河は人間の煩悩を表わし、白い道は浄い信心を象徴する。鎌倉時代以降、浄土宗を中心に流行した。

みんなを救う、ありがたい念仏のお話

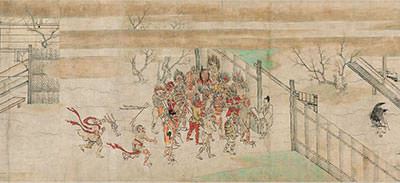

融通念仏縁起絵巻(部分)ゆうづうねんぶつえんぎえまき

鎌倉時代・14世紀

平安時代、融通念仏の教えを広めた良忍上人(りょうにんしょうにん)の伝記と、融通念仏を唱えることによって得られる功徳を描いた絵巻物。諸本のうちでも、もっとも古い作例。上下巻のうちの下巻にあたり、上巻はアメリカ・シカゴ美術館に所蔵される。

第2章 移ろいゆく四季と自然 - 室町から安土桃山時代を中心に

第2章の解説を読む

鎌倉時代に日本に伝わった水墨画は、室町時代に入ると将軍家の御用絵師などの活躍により大いに発展しました。そのお手本となったのが中国の作品で、とくに南宋絵画が尊重されました。第二章で特別出品される馬遠や米友仁の絵は、日本の水墨画に大きな影響を与え、周文や相阿弥の作品のモデルになりました。彼らのような京都の画家のほか、山口・九州では雪舟が、関東・東北では雪村が活躍し、中国絵画に学びながら極めて個性的な水墨画を作り上げました。

ところで、室町時代の絵画は水墨一辺倒だったわけではありません。福富草紙のように宮廷絵師が描いた絵巻や、厩図などの「やまと絵」とよばれる着色の大作も数多く残っています。室町時代の終わりには狩野派が水墨と着色の技法を融合させた作風を確立し、近世への扉を開きました。

主な作品

変幻自在のトリックスター・雪村のユーモラスな龍と虎

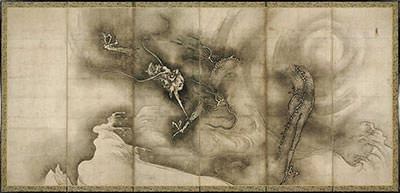

龍虎図屏風

雪村周継 筆(せっそんしゅうけい)

室町時代・16世紀

東北や関東で活躍した雪村が還暦のころに描いた代表作。粘り気のある波頭や大空にグルグルと丸く渦巻く風雨のダイナミックで奔放な表現は、まさに雪村ワールド!

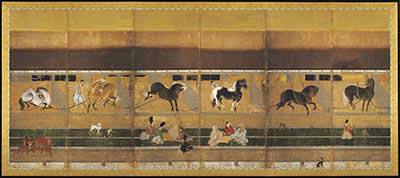

権力者垂涎・名馬コレクション

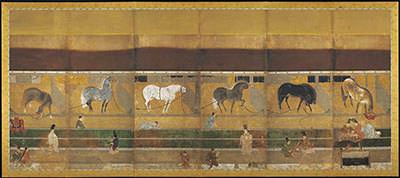

厩図屏風 うまやずびょうぶ

室町時代・16世紀

堂々とした体つきの駿馬(しゅんめ)が馬房に並ぶ。厩の手たかがり前では人々が碁や将棋を楽しむ。鷹狩(たかがり)の犬や鷹も見える。立派な馬や鷹をそろえるのは権力者のステータスシンボルであった。

おなら芸で一発逆転?福富夫婦の挑戦と悲哀

福富草紙絵巻(部分)ふくとみぞうしえまき

室町時代・15世紀

おならの芸により長者となった秀武(ひでたけ)をうらやましがった福富は、妻に後押しされて秀武に弟子入りした。しかし、騙されて大失態を演じてしまう。室町時代の宮廷絵師が描いたとされる。

第3章 多彩な自然と人の表現 - 江戸時代から明治へ

第2章の解説を読む

第三章では、江戸に幕府が開かれた1603年から1867年の大政奉還を経て明治初期にいたる、約2世紀半の美術の歴史をたどります。

江戸時代の最初期を飾るのは、旧来の風俗画に新しい表現を吹き込み、浮世絵の祖とも称された岩佐又兵衛や、王朝の雅を近世的な感覚でよみがえらせた俵屋宗達です。

桃山時代の余韻が収束する十七世紀後半には、美術の担い手が公家や武家から町人へと移っていきました。浮世絵が登場するのもこの頃で、本展では宮川長春、窪俊満らによる肉筆浮世絵を紹介します。京都では町人出身の絵師たちの活動が全盛期を迎え、曾我蕭白や呉春などを輩出しました。また江戸では、三河田原藩の家老でもあった渡辺崋山が西洋画の技法を取り入れた作品を残しました。江戸時代に花開いた多彩な表現をお楽しみください。

主な作品

等身大!2メートル越えの大男の肖像画

大空武左衛門像 おおぞらぶざえもんぞう

渡辺崋山 筆(わたなべかざん)

江戸時代・文政十年(1827)

武左衛門は、肥後出身で熊本藩お抱えの力士。2メートルを超える長身は江戸でも話題を呼んだ。この写実的な肖像は、渡辺崋山がレンズを用いた装置を使って描いたという。画面左に手形が見える。

琳派の燕子花図を、おしゃれにアレンジ

燕子花図屏風 かきつばたずびょうぶ

渡辺始興 筆(わたなべしこう)

江戸時代・18世紀

金地の空間に広がる一面の燕子花。尾形光琳(おがたこうりん)の燕子花図が有名だが、始興は花に動きを持たせ、さらに茎をあえて下まで描かないことで、金地を霞のように見せることに成功している。

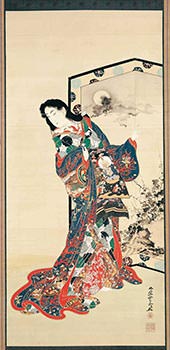

「地獄」と名乗った遊女を描く、暁斎の極彩美

地獄太夫図 じごくだゆうず

河鍋暁斎 筆(かわなべきょうさい)

明治時代・19世紀

幕末明治の奇才・暁斎が得意とした、室町時代の遊女の図。夜を表す墨一色のシックな屏風が、布袋さまや閻魔さまなどを描き込んだ着物の彩りを引き立たせる。

終章 近代西洋の人と自然

終章の解説を読む

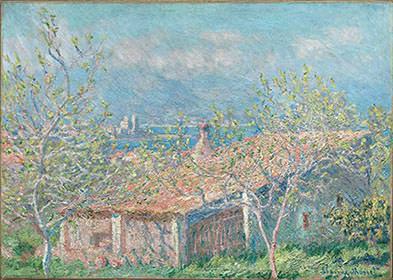

1913年に創設されたクリーブランド美術館は、現在、約四万五千件もの作品を所蔵するアメリカ屈指の質と規模を誇る総合美術館です。本展では、同美術館のコレクションを代表する近代西洋美術から、クロード・モネ、ベルト・モリゾ、アンリ・ルソー、パブロ・ピカソ、4人の画家の作品を、特別に公開します。

印象派生みの親の一人であるモネの自由奔放な筆遣いと鮮やかな色遣い、画家自身の妹をモデルにしたピカソの簡略化された人体の描写、ジャングルをテーマにした連作のクライマックスを飾るルソーの大作をお楽しみください。

主な作品

クリーブランド美術館が誇る、ルソーやピカソ、モネもゲスト出演!

アンティーブの庭師の家

クロード・モネ

1888年

トラとバッファローの戦い

アンリ・ルソー

1908年

クリーブランド美術館ってどんなところ?

アメリカ・オハイオ州のクリーブランドは、五大湖のひとつ、エリー湖の南に面した都市。この地にあるクリーブランド美術館は1913年に開館し、2013年には大規模な改修工事を行って、日本美術ギャラリーを新設しました。中世ヨーロッパの美術や、印象派をふくむ近現代美術、そして名館長シャーマン・リー博士が集めた東洋美術など、約4万5千点の大コレクションを誇ります。