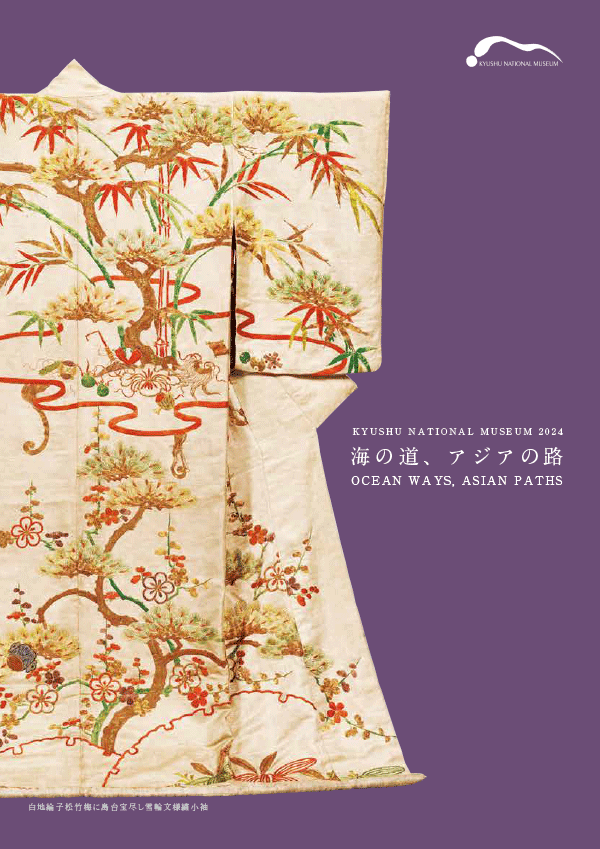

文化交流展示室関連情報

サントリー美術館が所蔵する漆器の名品を展示します

今年度、サントリー美術館がご所蔵の漆器を共同調査のため、お借りできることになりました。以下の作品を文化交流展示室で順次公開いたします。いずれも貴重な名品の数々です、展示室でぜひごゆっくりご鑑賞ください。

展示期間:

平成28年8月2日(火)〜9月11日(日)

前期 8月2日(火)〜21日(日)

後期 8月23日(火)〜9月11日(日)

展示場所:

文化交流展示室 第9室

展示テーマ「四季の美」

季節折々の自然や四季の風俗は、東アジアの美術工芸品において重視されたテーマでした。本展示では、自然や植物をモチーフとした絵画や工芸品を通して、多彩で繊細な四季表現をご覧いただきます。

おもな展示品:

前期

| 重要文化財 菊蒔絵文台 | 室町時代・15世紀 |

| 桐竹蒔絵硯箱 | 南北朝時代・14世紀 |

| 塩屋蒔絵硯箱 | 室町時代・16世紀 |

| 忍草蒔絵硯箱 | 室町時代・15世紀 |

後期

| 蓬莱蒔絵手箱 | 南北朝時代・14世紀 |

| 竹蒔絵香箱 | 南北朝時代・14世紀 |

| 松千鳥蒔絵香合 | 鎌倉時代・13〜14世紀 |

| 松竹蒔絵鏡箱 | 室町時代・15世紀 |

展示期間:

平成28年11月15日(火)〜12月23日(金・祝)

*展示替えあり

展示場所:

文化交流展示室 第11室

トピック展示「きらめきで飾る - 螺鈿の美をあつめて - 」

螺鈿とは、夜光貝や鮑 あわび などの真珠層を文様の形に切り取り、器物の表面に貼り付ける漆芸技法です。本展では、日本や沖縄、中国、朝鮮半島などで制作された螺鈿の名品をあつめて、アジアに広がる螺鈿の美をご紹介いたします。

展示品:

| 花鳥蒔絵螺鈿聖龕 | 安土桃山時代〜江戸時代・16〜17世紀 |

| 縞螺鈿唐草筆筒 | 安土桃山時代〜江戸時代・16〜17世紀 |

| 縞蒔絵螺鈿重箱 | 江戸時代・17世紀 |

| 菊螺鈿硯箱 | 江戸時代・17世紀 |

| 双龍螺鈿盆 | 琉球・第二尚氏時代・17世紀 |

展示期間:

平成29年1月1日(日・祝)〜1月29日(日)

展示場所:

文化交流展示室 第11室

新春特別公開「徳川美術館所蔵 国宝 初音の調度」

毎年恒例の新春特別公開。本年も、徳川美術館が所蔵する国宝「初音の調度」の中から3件をご紹介いたします。また、今回は同じく『源氏物語』の一場面を描いた硯箱や江戸時代の婚礼調度も合わせて展示いたします。

展示品:

| 野々宮蒔絵硯箱 | 江戸時代・17世紀 |

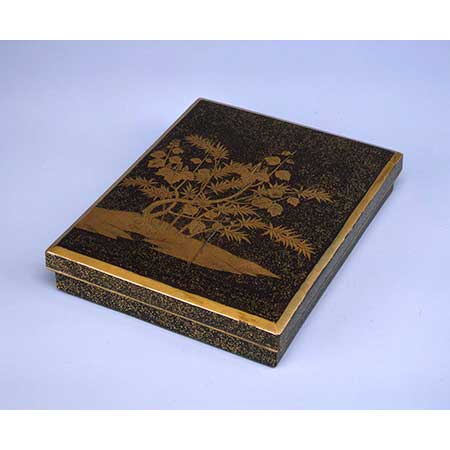

桐竹蒔絵硯箱

南北朝時代・14世紀

州浜に桐と竹を蒔絵であらわした硯箱。身内には同じく桐と竹が折枝風に描かれる。こうした文様構成は、熱田神宮に奉納された鏡箱(文安2年(1445))と同様の形式で、簡潔でありながらも情趣に富んだ作行は、鎌倉蒔絵の特徴をよく遺している。この硯箱は、茶人としてまた収集家としても高名であった出雲藩七代藩主・松平治郷 はるさと (号 不昧 ふまい )が愛玩したもので、不昧の収集目録『雲州蔵帳』では上の部に掲載されている。

蓬莱蒔絵手箱

南北朝時代・14世紀

手箱は手近な道具や化粧道具を収める箱のことで、硯箱と並んで中世蒔絵の代表的な調度である。全体を黒漆塗の地とし蓬莱文を蒔絵で描く。蓬莱とは、古代中国で東方にあるという仙人が住まう島で、不老不死、長生を意味する吉祥文様として非常に好まれた。

主文様として岩から生え繁る松樹の上空を飛び交う鶴を描くが、とりわけ蓋表は奥行きを感じさせる二段構成にするなど文様構成も見事である。遺例の少ない中世手箱にあって、貴重な名品のひとつである。

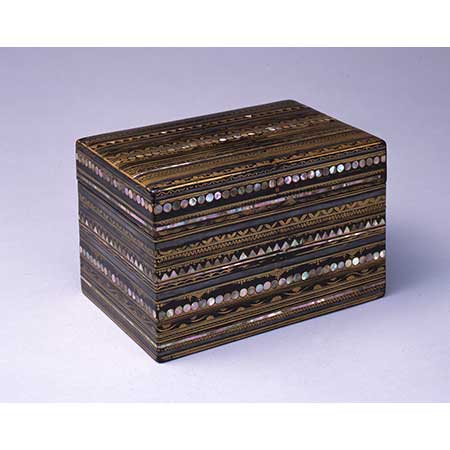

縞蒔絵螺鈿重箱

江戸時代・17世紀

全体を縞文様で飾った箱。円文や鱗文など、さまざまな繋ぎ文様を重ね縞文様としている。縞文様は「間道 かんとう 」とも呼ばれ、「漢島」「漢渡」などの文字もあてられた。日本では室町時代後半から、渡来した外国産の縞織物、ときには格子柄の名物裂 めいぶつぎれ を「間道」とよび愛好したが、安土桃山時代以降になるとこうした縞文様は染織だけでなく漆器においてもとりあげられ流行することとなる。