【盛熱】夏の九博は「考古学がアツい!」【PR】

会期:

平成30年7月21日(土)〜9月9日(日)

展示場所:

文化交流展示室 第3室

概要:

考古資料は、いにしえの人びとが手にとり使ったものです。それぞれの資料が作られ使われた時代のことを、私たちに伝えてくれます。考古資料は、博物館や埋蔵文化財センターだけが持っているのではありません。偶然発見した人が寄贈したり、教職員や生徒が拾ったり、発掘調査したり。さまざまないきさつで高等学校にも考古資料が集まりました。本展では、高等学校が収蔵する考古資料と、それにまつわる活動を紹介します。

出品校:

- 青森・名久井(なくい)農業高等学校

- 福島・相馬高等学校

- 静岡・加藤学園高等学校

- 岐阜・多治見工業高等学校

- 京都・龍谷大学付属平安高等学校

- 島根・出雲高等学校

- 島根・松江北高等学校

- 福岡・宗像高等学校

- 長崎・対馬高等学校

- 北海道・江差高等学校化学部(江差町教育委員会出品)

- 東京・玉川学園考古学研究会(玉川大学教育博物館出品)

展示作品の紹介

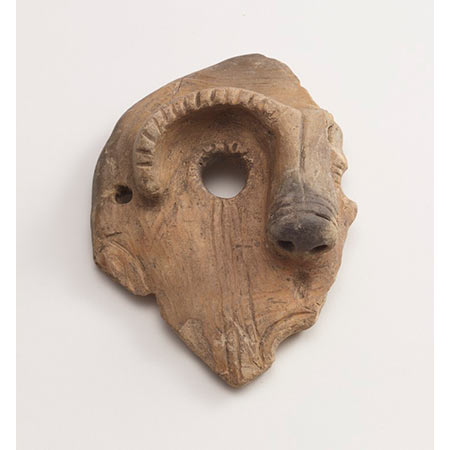

福島・相馬高等学校

土面 縄文時代/3,600年前

顔の左半分が欠けてしまった土面。目も口もまん丸に表現された、ユーモラスな表情のいやし系です。

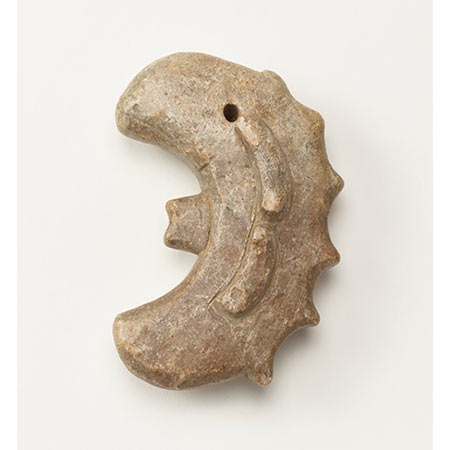

京都・龍谷大学付属平安高等学校

𤭯(はそう) 古墳時代/5世紀

名前も形も変わった器、𤭯。胴体に開いた穴に竹筒を差して注ぎ口にしていたと考えられていますが、本当なのでしょうか。

静岡・加藤学園高等学校

細石刃・細石刃核 旧石器時代/14,000年前

この黒曜石の破片は偶然割れてできたのではありません。同じくらいの大きさ、薄さの破片を作ることはとっても難しいのです。高度に完成された技でした。

島根・出雲高等学校

雲珠(うず) 古墳時代/6世紀

装飾用の馬具です。今では錆びてしまっていますが、古墳に副葬された時は黄金色に光輝いていました。古墳時代の有力者は黄金色がお好みだったようです。

岐阜・多治見工業高等学校

茶碗 江戸時代/17世紀

格子模様や横縞模様が配された、シックで現代的な印象の茶碗。見れば見るほどかっこいい。

長崎・対馬高等学校

ガラス小玉 弥生時代/2世紀

弥生時代の日本列島ではガラス玉が大流行。しかし、輸入品なので身につけることができたのは、一部のセレブだけでした。

島根・松江北高等学校

東百塚山古墳群模型 現代/20世紀

合計100基以上もある古墳群を測量し、そのデータに基づいて作った模型。力作です。

青森・名久井農業高等学校

深鉢 縄文時代/6,000年〜5,000年前

東北地方北部独特の形の縄文土器。形も文様も派手ではないけれど、すっきりと洗練された印象を与えます。

福岡・宗像高等学校

子持勾玉 古墳時代/5〜6世紀

大きな勾玉に小さな勾玉をたくさんくっつけた形をしたものを子持勾玉といいます。この子持勾玉はなんだか動物のように見えますね。

北海道・江差高等学校化学部

(江差町教育委員会蔵)

榴弾 明治時代/19世紀

江差沖に沈没した徳川幕府の軍艦、開陽丸。海中から引き揚げられた開陽丸の積荷や船体の一部を、江差高校化学部が保存処理しました。

東京・玉川学園考古学研究会

(玉川大学教育博物館蔵)

深鉢 縄文時代/5,000年〜4,000年前

玉川学園構内にある本部台遺跡の発掘調査で出土した深鉢。本部台遺跡の調査には、学年を問わず多くの学生、生徒が参加しました。

関連イベント

「全国高等学校歴史学フォーラム2018」

日時:

平成30年8月4日(土)13時00分〜16時30分

会場:

九州国立博物館1階 ミュージアムホール

入場料:

事前申込不要、観覧自由、無料

ミュージアムトーク「始まりました!全国高等学校考古名品展」

日時:

平成30年7月31日(火)15時00分から30分程度

会場:

九州国立博物館4階 文化交流展示室 第3室

聴講料:

事前申込不要、聴講無料(ただし文化交流展の観覧料が必要です)

夜のミュージアムトーク「気分は考古学者〜測量編〜」

日時:

平成30年8月25日(土)18時00分から30分程度

会場:

九州国立博物館4階 文化交流展示室 第3室

聴講料:

事前申込不要、聴講無料(ただし文化交流展の観覧料が必要です)