- 秋田・大館鳳鳴高等学校

- 長野・松商学園高等学校

- 千葉・東邦大学付属東邦高等学校

- 徳島・池田高等学校

- 愛媛・今治西高等学校

- 福岡・朝倉高等学校

- 福岡・嘉穂高等学校

- 佐賀・小城高等学校

展示作品の紹介

長野・松商学園高等学校

瞳のある土偶 縄文時代/4,500~4,000年前

耳飾をつけ、入れ墨をした土偶です。瞳が表現されているのは珍しいんですよ。後ろ姿もとてもキュートなので、ぜひチェックしてください。

福岡・嘉穂高等学校

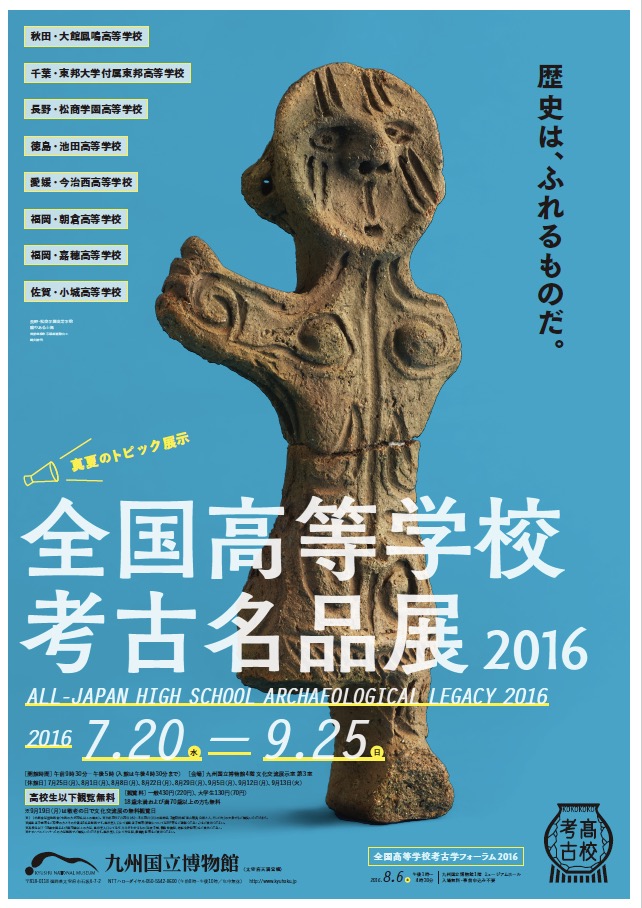

人物はにわ 古墳時代/6世紀

額から頬の辺りまでしか残っていませんが、盾を持った人物と考えられます。ポイントは耳の形!

秋田・大館鳳鳴高等学校

キノコ形土製品 縄文時代/4,500~3,500年前

大きさも形も、まさにキノコ。期間限定、地域限定の出土品です。いったい何のために作られたのでしょうか。

福岡・朝倉高等学校

壺・磨製石剣 弥生時代/前4世紀

ぴかぴかに磨きあげた石の剣と、まっ黒でツヤのある壺。日本に水稲耕作が伝わった頃のものです。

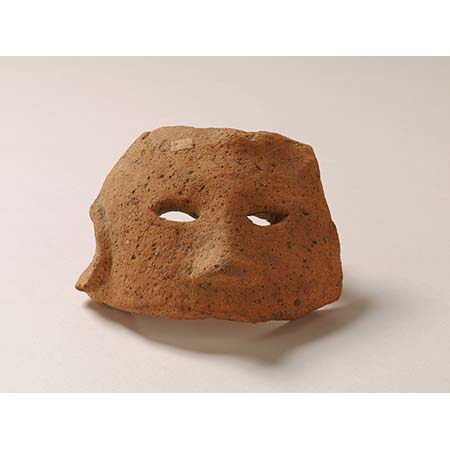

徳島・池田高等学校

石鍬 弥生時代/1世紀

徳島城の石垣にも使われている阿波青石で作られた鍬です。鍬は日々の農作業で使うものなので、手に入りやすい石でつくったようです。

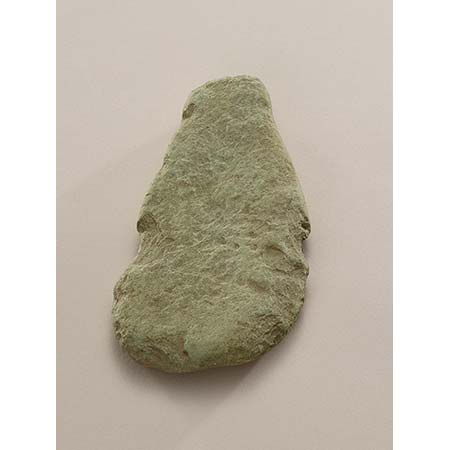

佐賀・小城高等学校

石槍 旧石器時代/15,000〜10,000年前

作っている途中で失敗してしまったようで、全て途中で折れています。大型の石槍を作るのは難しかったのかもしれません。

千葉・東邦大学付属東邦高等学校

煉瓦 明治時代/19世紀

現在は東邦大学の柔道場となっている木造建物の周辺を発掘調査した際に出土した煉瓦です。桜印の刻印から製造時期がわかりました。

愛媛・今治西高等学校

提瓶 古墳時代/6世紀

水筒のように提げひもをつけて使われた須恵器です。中の液体がこぼれないようにいったんきゅっとすぼまって、注いだり飲んだりしやすいように口は広がっています。よく考えられていますね。

「全国高等学校 考古名品展 2016」の図録を、1階ミュージアムショップにて販売中です!

考古資料と考古学のことをわかりやすく説明しています。2014年に開催した1回目の考古名品展の図録とあわせて、お楽しみください。

考古学者必携アイテム、野帳。

ポケットサイズで、持ち歩きに最適です。中は方眼紙になっていて、メモにもスケッチにも便利。

装飾古墳の壁画をあしらった九博オリジナル野帳を持って出かけましょう!

京都文化博物館は学校考古!

高校考古を応援してくださっている京都文化博物館で、「京都府内の学校所蔵考古・歴史資料展」が開催されます。

詳しくはこちらをご覧ください。