九州国立博物館開館10周年記念 トピック展示

祈りのかたち 八幡

前期:2月2日〜2月21日

後期:2月23日〜3月13日

*会期中展示替えがあります。

また、八幡信仰はいち早く仏教と結びつき、神仏習合の先駆けとなりました。八幡宮では仏教儀礼であった放生会が行われ、八幡神は大菩薩(だいぼさつ)と呼ばれ、そして仏像にならって神の姿が彫刻や絵画に表わされたのです。

当館では、平成二十六年に開催した特別展『国宝 大神社展』において、日本全国の神社の宝物をご覧いただきました。本展では、今いちどこの九州で育まれた八幡信仰に焦点をあて、その信仰のありようを伝える貴重な歴史資料や中世の絵画、そして文芸のなかに垣間見える人々の祈りのかたちを辿ってまいりたいと思います。

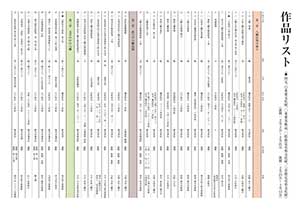

出陳作品リスト

*展覧会チラシで、作品22の展示期間を「前期(2月2日〜2月21日)」とご案内いたしましたが、「後期(2月23日〜3月13日)」に変更いたします。ご了承くださいますようお願い申し上げます。

第一章 八幡信仰の成立

重要文化財 八幡神坐像(八幡三神像のうち) 慶覚作

鎌倉時代・嘉暦元年(1326)島根・赤穴八幡宮蔵

八幡神は、大分県宇佐の御許山(おもとやま)にあらわれた応神天皇の御霊とされる。威厳ある表情は、まさに応神天皇の姿としてつくられたことを示す。像内に収められた木札から、赤穴(あかな)荘の地頭・紀季實が大仏師(だいぶっし)慶覚につくらせたとわかる。鎌倉時代の神像彫刻の名品。

東大寺八幡縁起絵巻(下巻)

室町時代・天文4年(1535)奈良・東大寺蔵

東大寺大仏殿や手向山八幡宮(たむけやまはちまんぐう)の屋根を修繕するための勧進(かんじん)の所用具として制作された、色彩鮮やかな絵巻。下巻には、大仏造立を助けた八幡神が、その尊顔を拝するために神輿(みこし)にのり奈良に上京した様子が描かれている。

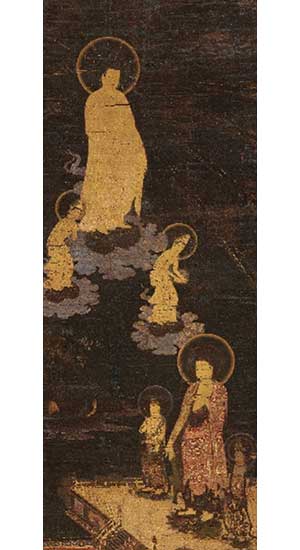

重要文化財 琴弾八幡本地仏

鎌倉時代・14世紀

香川・神恵院 観音寺蔵

*後期展示

画面上方に阿弥陀三尊、下半には釈迦三尊を描く。琴弾八幡宮の開基(かいき)・日証(にっしょう)上人の本地(本来の姿)が釈迦で、八幡宮の本地が阿弥陀であるという伝承があり、本図もそうした縁起に基づくと考えられる。明治時代の神仏分離以前は、隣接する琴弾八幡宮に祀(まつ)られていた。

第二章 武士の八幡信仰

重要文化財 蔦松皮菱螺鈿鞍 伝源頼朝寄進

鎌倉時代・13世紀 大阪・誉田八幡宮蔵

源頼朝が寄進したと伝えられる。量感豊かな姿が豪壮な螺鈿鞍である。表面には夜光貝(やこうがい)による螺鈿で松皮菱文を表わし、ところどころに蔦(つた)の葉を散らす。

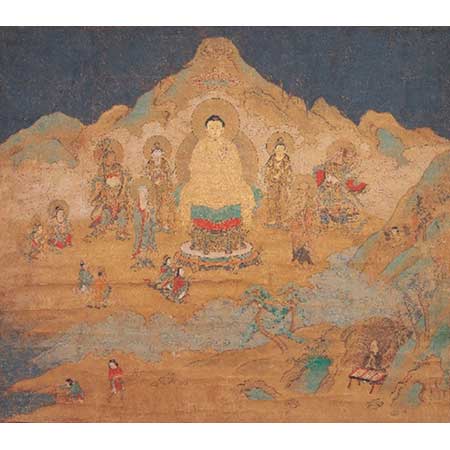

重要美術品 法華経絵

(旧宇佐八幡宮神輿障子絵)

室町時代・応永27年(1420)東京・早稲田大学會津八一記念博物館蔵

*後期展示

宇佐神宮の放生会で使われたお神輿(みこし)の内面を飾っていた。内容は、釈迦の教えを説く『法華経』に基づく。宇佐の復興事業の一環で、豊前の守護大名・大内盛見が制作させた。

*展覧会チラシで、作品22の展示期間を「前期(2月2日〜2月21日)」とご案内いたしましたが、「後期(2月23日〜3月13日)」に変更いたします。ご了承くださいますようお願い申し上げます。

大分県指定 由原八幡宮縁起絵巻 土佐光茂筆

室町時代・16世紀 大分・柞原八幡宮蔵

応神天皇の父・仲哀(ちゅうあい)天皇の塵輪(じんりん)退治ではじまる八幡縁起。柞原宮(ゆすはらぐう)との関係が深かった大友義鑑(よしあき)が、この絵巻を制作、奉納させたと考えられる。

第三章 文芸のなかの八幡

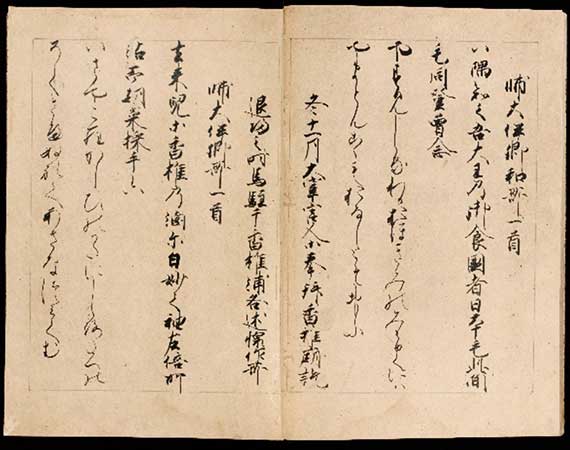

国宝 元暦校本万葉集 巻第六

鎌倉時代・13世紀 東京国立博物館蔵

神亀5年(728)、大宰帥(だざいのそち)・大伴旅人(おおとものたびと)が、大宰少弐(しょうに)・小野老(おののおゆ)など大宰府の官人らとともに、仲哀天皇と神功皇后を祀る香椎宮に参拝し、詠んだ和歌を収める。香椎宮の存在が確認できる最古の文献。

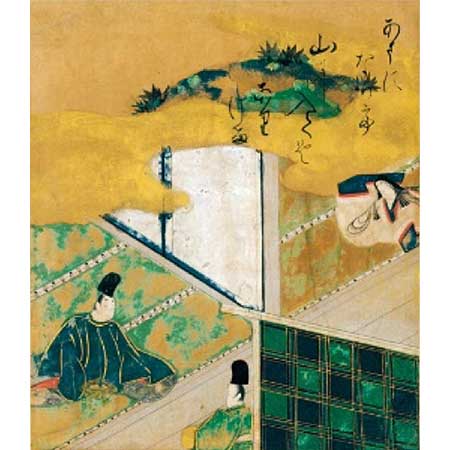

伊勢物語色紙(花橘) 俵屋宗達筆

江戸時代・17世紀 国(文化庁保管)

「宇佐使(うさづかい)」に任じられて宇佐神宮に旅立った主人公が、かつて別離し今は他人の妻となった女と再会する話。宇佐使とは、天皇の即位や国家の大事を宇佐神宮に奉告(ほうこく)する天皇の特使である。

徒然草絵巻 第五巻

江戸時代・17世紀後 東京・サントリー美術館蔵

*前期展示

仁和寺の僧侶が、長年行きたいと願っていた石清水八幡宮に参詣することになった。麓の摂社を本宮と思い込み、山上の本殿を見ずに帰ってしまったという失敗談。建物のそばに手を合わせる僧が見える。

図録:祈りのかたち 八幡

編集・発行:九州国立博物館

デザイン:平井直樹・加藤久美子(creative work natural)

印刷・製本:瞬報社写真印刷株式会社

発行日:平成28年2月2日

ミュージアムトーク「祈りのかたち 八幡」

後期:平成28年3月1日(火)15時00分〜15時30分