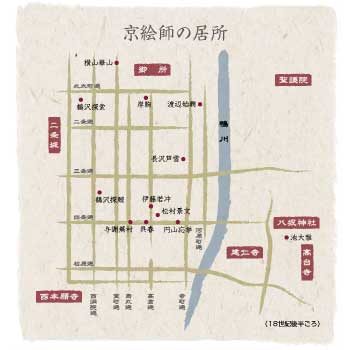

特別展

【本展の見どころ 1】

見たかった、京博の名作が、九博に!

明治30年(1897)に開館し、京都に関わる文化財を100年以上にわたり公開してきた京都国立博物館。その企画協力を得た本展では、総出陳件数49件のうち32件が同館の所蔵品および寄託品です。今回は、重要文化財4件、重要美術品3件を含む京博のコレクションを楽しむまたとないチャンスです。

【本展の見どころ 2】

あの感動をもう一度!ファン待望の近世絵画展

平成19年(2007)に30万人を動員し、九州に一大ブームを巻き起こした特別展「若冲と江戸絵画」。本展は、当館ではこれ以来の本格的な近世絵画展となります。池大雅の国宝・楼閣山水図屏風(東博蔵、期間限定公開:7月10日(火)〜7月22日(日))をはじめ、美術全集に掲載される巨匠の代表作が勢揃いです。

【本展の見どころ 3】

九州初公開の優品、新発見の話題作が続々登場!

伊藤若冲の重文・仙人掌群鶏図襖(大阪・西福寺蔵、前期公開)は必見の九州初公開。群童遊戯図屏風(九州国立博物館蔵、後期公開)と月夜山水図(熊本・見性寺蔵、前期公開)は近年、当館が発見して紹介した注目の蕭白作品です。

【出陳作品の公開期間について】

前期(7月10日(火)〜8月5日(日))、後期(8月7日(火)〜9月2日(日))でほとんどの作品が入れ替わります。(一部の作品については週単位で展示替えあり)

会期

平成24年7月10日(火)〜9月2日(日)

休館日

月曜日

*ただし7月16日(月・祝)と8月13日(月)は開館、7月17日(火)は休館会場

九州国立博物館 3階 特別展示室

開館時間

午前9時30分〜午後5時

(入館は午後4時30分まで)

出品目録

観覧料

一 般 1,300円(1,100円)

高大生 1,000円(800円)

小中生 600円(400円)

*( )内は前売りおよび団体料金(20名以上の場合)です。

*上記料金で九州国立博物館「文化交流展(平常展)」もご覧いただけます。

*障がい者等とその介護者1名は無料です。展示室入口にて、障害者手帳等をご提示ください。

*満65歳以上の方は前売り一般料金でご入場いただけます。チケット購入の際に年齢が分かるもの(健康保険証・運転免許証等)をご提示ください。

*キャンパスメンバーズの方は団体料金でご入場いただけます。チケット購入の際に学生証、教職員証等をご提示ください。

アートをつなぐスタンプラリー

今年の夏開催される、下記3展覧会の「スタンプラリー」に参加しませんか?

・福岡市博物館「幽霊・妖怪画大全集」

[平成24年6月30日(土)〜9月2日(日)]

・九州国立博物館「美のワンダーランド 十五人の京絵師」

[平成24年7月10日(火)〜9月2日(日)]

・福岡市美術館「日本画の巨匠たち - 名作でたどる日本美術院の歩み -」

[平成24年8月21日(火)〜9月23日(日)]

各展にご来場の上、会場設置の台紙にスタンプを集めていただくと、もれなくオリジナルグッズを差し上げます。3展のスタンプが揃いましたら、いずれかの会場にて、台紙をご提示ください。

*オリジナルグッズは各会場同一のものをお渡しいたします。

*オリジナルグッズと交換時に、引換券部分は回収させていただきますので、予めご了承ください。

*お1人様1枚までとさせていただきます。

*点線に沿って切り取っていただくと、3枚のしおりとしてご使用になれます。

【スタンプラリーに関するお問い合わせ】

西日本新聞社 企画事業局 092-711-5491

主催

九州国立博物館・福岡県、西日本新聞社、TNCテレビ西日本

共催

(公財)九州国立博物館振興財団

企画協力

京都国立博物館

特別協力

太宰府天満宮

特別協賛

積水ハウス

後援

文化庁、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県、九州・沖縄各県教育委員会、福岡市教育委員会、北九州市教育委員会、太宰府市、太宰府市教育委員会、西日本リビング新聞社、cross fm、FM FUKUOKA、Love FM、西日本鉄道、九州旅客鉄道、一般社団法人日本自動車連盟福岡支部、NEXCO西日本九州支社、一般社団法人福岡市タクシー協会、福岡商工会議所、太宰府市商工会、太宰府観光協会、一般社団法人日本旅行業協会、西日本文化サークル連合、西日本新聞TNC文化サークル、TVQ九州放送

お問い合わせ

050-5542-8600(NTTハローダイヤル午前8時〜午後10時)

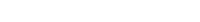

今からおよそ200年前の京都では、独創性にあふれる、個性的な表現者たちが競い合うように作品を創り出していました。

近世絵画の巨匠である与謝蕪村、池大雅や円山応挙、個性的な表現で関心をあつめる伊藤若冲、曾我蕭白や長沢芦雪。彼らに加えて近年では、渡辺始興や鶴沢派など伝統を受け継いだ正統派の画家たちも高い評価を受けています。

本展覧会では、この時代の京都を代表する十五名の絵師に光をあて、魅力的な絵画世界の広がりをご紹介いたします。まさに百花繚乱たる日本絵画の豊かな世界との出会いは、私たちに新たな感動を呼び起こす絶好の機会となることでしょう。

この展覧会の開催にあたり、企画協力をいただきました京都国立博物館をはじめ、貴重な作品をご出品いただきましたご所蔵者の皆さま、ならびにご協力、ご支援を賜りました関係各位に心より御礼申し上げます。

主催者

室町時代から400年にわたり、日本の絵画界をリードした一大流派である狩野派。江戸時代、画家を志す者がまず門をたたくのも、また狩野派であり、十八世紀の京絵師のなかにも修業時代にこの流派から絵画の基本を学んだ画家は数多い。

たとえば渡辺始興は狩野派に学びながら、琳派の大家・尾形光琳の画風も使い分けた画家。のちに円山応挙が影響を受けており、当時は高名な存在であった。狩野永良は、桃山時代から伝統を守り京都で活躍した京狩野家の六代目の当主。当時流行した写生画や南画に関心を寄せ、新たな展開に挑戦した。本章では、この二人に加えて、江戸の狩野家の流れをくむ鶴沢派など、近年再評価されている正統派の画家たちが描きだした、多彩で清新な絵画世界を紹介する。

中国の知識人が描いた文人画を理想とする日本の「南画」。その大成者として並び称され、同じ時代の空気を吸った与謝蕪村(1716〜1783)と池大雅(1723〜1776)。しかし意外にも、ともに京都で文雅にいそしんだ二人の交流を裏付ける史料はほとんど見あたらない。書に優れて早熟の天才と賞され、伸びやかで気品ある線描を魅力とする大雅に対し、俳人としても高名な蕪村は、晩年まで独学でさまざまな画風を試みてゆく。本章では、詩・書・画に映し出された精神の気高さを大切にし、自然に親しんで絵画の表現に新たな局面を開いた二人の足跡を名画でたどる。

|

期間限定 大雅の国宝、いよいよ九博初登場! |

|||

|

|

||

|

国宝 楼閣山水図屏風(ろうかくさんすいずびょうぶ) 期間限定公開 7月10日(火)〜7月22日(日) 総金地に赤や青などをアクセントとする大画面は晴れやかで、太くたっぷりとした線描は伸びやかで好ましい。円熟期である40代半ばに描かれた、大雅の代表作である。右隻の洞庭湖を望む岳陽楼と、左隻の山中の酔翁亭は、ともに唐・宋時代の詩文を通じて日本でもよく知られた中国文学の舞台である。その文人墨客の集いを見て、当時の鑑賞者は中国文化に対する憧れをつのらせた。その図柄は小さな中国の画帖を写したものだが、これを屏風に引き伸ばして構図をアレンジする工夫に、大らかな大雅の個性がよく表れている。もと一橋徳川家に伝来し、団伊能氏が東博に寄贈した。 |

百花繚乱ともいうべき活気に満ちた、十八世紀後半の京都のアートシーン。まさにその時代に登場し、独自の表現を世に示したのが、「奇想派」と呼ばれ今なお注目を集める伊藤若冲と曾我蕭白である。若冲は細緻かつ濃密な描写の著色画や、墨の濃淡・乾湿の効果を計算しつくした水墨画を得意とし、妖しげで幻想的な画風を築いた。若冲がもっぱら花鳥画を描いたのに対して、蕭白は花鳥や人物、山水などあらゆるテーマを手がけた。高度なテクニックに裏打ちされたエキセントリックな絵画を確立し、当時の人気絵師の仲間入りを果たした。本章では、若冲と蕭白が、その類い希なる彩色と水墨の技を駆使して出現させた、想像力みなぎる小宇宙をご覧いただく。

|

かわいい?不気味? 野に遊ぶこどもたち |

|||

|

|

||

|

群童遊戯図屏風(ぐんどうゆうぎずびょうぶ) 展示期間/後期:8月7日(火)〜9月2日(日) 右隻では柳の下に牛が臥しており、こどもたちが闘鶏や相撲に熱中。左隻には赤子の手をつれた母娘や川辺で魚釣りに興じる子どもたち。銀地に映えるどぎつい色遣いや、人びとの不気味な表情に、蕭白の個性がいかんなく発揮されている。この屏風の存在は一部の専門家の間では知られていたが、戦後、長らく行方不明であった。それが近年、発見されて九州国立博物館の所蔵品となった。「奇想」の画家として若冲と並び称される蕭白の、数少ない銀地の作品である。 |

さまざまな画家が競い合うように絵筆をふるうなか、円山応挙は「写生画」という斬新な表現を完成させた。二次元の画面にリアルな空間を出現させる応挙画は親しみやすく、伝統的な絵画を見慣れていた人々から圧倒的な支持をうけた。それは、西洋の遠近法や中国からもたらされた最新の写実的な絵画を応挙が独自に消化して、たどり着いた画境だった。応挙のもとには、機知あふれる長沢芦雪などの弟子が集まり、蕪村の弟子だった呉春も師の亡き後は応挙に学んで四条派の祖となった。本章では、このほか岸派の祖・岸駒やその弟子の横山華山、呉春の異母弟の松村景文など、写生を自らの作品に取り入れ、近世と近代の日本画をつなぐ架け橋となった京都の画家たちを紹介する。

|

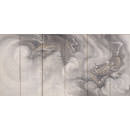

伝説の神獣、まさにここに棲む |

|||

|

|

||

|

重要文化財 雲龍図屏風(うんりゅうずびょうぶ) 展示期間/前期:7月10日(火)〜8月5日(日) 稲光を従えながら、逆巻く大気と荒れ狂う海を押し分けて躍動する一対の龍。架空の存在である龍を、これほどリアルに描いた作品が他にあるだろうか。龍とは、鹿の角や駱駝の頭、蛇の首、牛の耳などをあわせ持つ想像上の生き物。リアルに描くために、応挙は実物を写した部分を組み合わせたと考えられるが、一方で、とらえどころのない黒雲や波も、的確な筆線や墨のにじみによって表しきっている。存在しないものを実在するかのように描く。本作品は、まさに写生画風を確立した応挙の創意と技量の結晶である。 |

|

師・蕪村スタイルで描いた呉春の代表作 |

|||

|

|

||

|

重要文化財 柳鷺群禽図屏風(りゅうろぐんきんずびょうぶ) 展示期間/後期:8月7日(火)〜9月2日(日) 右隻は、枯れ木にカラスが群れをなし、ススキの間に見える野菊やツグミがささやかで可憐な気配を添える秋の情景。左隻は、潤いのある大気に柳の若葉が鮮やかに映える、春の水辺。鷺が今まさに飛び立って一瞬静けさを破り、画面に動感を与えている。この絵は、30代に呉春が暮らした池田の猪名川の風景に着想を得たと言われる。岩などを描く柔らかな筆の運びには、その頃の師だった与謝蕪村の画風が見てとれる。野辺にみちる光や音、季節のうつろいを見事に表した、呉春の代表作。 |

|

テクニシャン芦雪、自在の筆さばき |

|||

|

|

||

|

岩上猿・唐子遊図屏風(がんじょうさる・からこあそびずびょうぶ) 展示期間/前期:7月10日(火)〜8月5日(日) 左隻には、ころころと丸い子犬と戯れる子供たち、右隻には、互いに背を向け、眼も合わせず巨大な岩に腰かける3匹の猿を描く。淡い色調で統一された左隻は、いずれのモチーフも柔らかく伸びやかな筆で描かれ、草々とした葦の葉は風にそよぎ、今にも揺れ動くかのようである。右隻を大きく占める黒々とした岩は、濃く荒々しい墨線を何度も塗り重ねながら濃淡をつけ、ゴツゴツとした岩の量感を表現する。師である応挙の画風を脱し、芦雪独自の画風の確立へと向かう30代の傑作で、抜群の筆さばきが存分に発揮されている。 |

十五人の京絵師 プロフィール

第一章

渡辺始興【1683〜1755】

本展覧会で紹介する十五人の画家のなかで最も早い、十八世紀前半に活躍。始興は、狩野派や琳派の画風による優品を多く残しており、実に幅広い画技に熟達していたことが知られる。一説には尾形光琳に師事したとも考えられる。当時第一級の文化人であった公家の近衛家煕に仕え、古い絵巻の精細な写しを行うほか、興福院、大覚寺などの障壁画制作という大事業にも腕を揮った。

鶴沢探鯨【1687〜1769】

探鯨は、鶴沢家二代目当主。狩野探幽の高弟であった父・鶴沢探山の実子として江戸に生まれ、元禄期頃に京都に移り住んだ。父とともに宝永度禁裏御所、東山院御所などの障壁画制作に加わり、1728年に法橋、1747年には法眼に叙せられた。保守本流の狩野派ならではの画題を描きながら、金地濃彩の華やかな作品には京都の絵師たちに通じる特徴が見いだせる。

鶴沢探索【1729〜1797】

父・探鯨の跡を継いで鶴沢家三代目となった探索。探索が当主を務めた頃、鶴沢派の京都における地位は高まりつつあった。寛政度禁裏御所の造営時に、探索が室町時代から続く名門絵師の一派・土佐家の補佐役を命じられたのも、それを物語る。本展で紹介する四季草花図屏風は、百花図の伝統に拠りつつも、新品種の花々を含む約百種を写実的に描くという新味を加えている。

吉田元陳【1727〜1795】

吉田元陳は鶴沢探鯨の門人。京都の豪商・角倉家の縁者で、1757年に法橋、1777年に法眼に叙任された。探索らとともに寛政度禁裏御所の障壁画制作に参加した。群鶴図といえば、探鯨や探索、そして元陳とは活躍時期がほとんど重なる円山応挙も描いた主題だが、本展で紹介する群鶴図屏風は、そのいずれにもひけをとらない元陳50代以降の代表作である。

狩野永良【1741〜1771】

狩野永良は、山楽より数えて六代目の京狩野家の当主。1764年に先代・永伯から家を継ぎ、1769年に九条家に抱えられ、翌年には御月扇御用(毎月、扇絵を描いて宮廷に納める職)を得るが、1771年に31歳で亡くなる。数点の作品のほか、京狩野家の画法を記した秘伝書が伝来する。永良は、沈南蘋風の写生画や南画にも関心を向け、自らの創作に活かしたことが指摘されている。

第二章

与謝蕪村【1716〜1783】

摂津国(大阪)に生まれる。江戸に出て俳諧を学び、芭蕉の足跡を追って関東・東北を訪ね歩く。さらに丹後(京都)や讃岐(香川)などを旅して、京都に定住する。今日では俳人として高名だが、生前は絵師としても高く評価された。絵はほぼ独学、じつに多様な表現を試みたのち、晩年にはみずみずしい色彩感覚を生かした独自の画風に到達した。中国の文人画を理想とする日本の「南画」を大成した一人である。

池大雅【1723〜1776】

京都の富裕な町人の子として生まれる。幼少より書の才能を認められて神童と評され、画家としても大らかな線描と明るく澄んだ彩色を特徴とするスタイルを作り上げた。東北や金沢など各地を遊覧して日本の自然を詩情豊かに描きあげる一方で、中国的な主題の絵画も得意とし、さまざまなテーマや画風による気品ある作品を残した。木村蒹葭堂をはじめ影響を受けた後進は数多く、日本の「南画」の歴史のなかでもっとも重要な画家の一人である。

第三章

伊藤若冲【1716〜1800】

京都・錦小路で三代続く青物問屋「枡源」の長男として生まれる。40歳で弟に家督を譲り、画業に専念する。はじめ狩野派に学び、中国の絵画の模写や実物の写生を通して、写実と装飾性をあわせもつ独自の画境を確立した。ちなみに若冲は、かつては妻帯せず絵を描くことに没頭した「引きこもりのオタク」と称されていた。しかし、近年、錦市場の閉鎖という危機を救った年寄役こそ若冲であったことが明らかになり、人物像が見直されつつある。

曾我蕭白【1730〜1781】

京都の染物屋の家に生まれたと言われる。京狩野の絵師・高田敬輔に師事したとされ、また室町時代から近世初期の水墨画に学んだとも指摘される。蕭白は伊勢(三重)や播磨(兵庫)地方を旅し、それぞれの土地で多くの作品とエピソードを残す。晩年は京都に戻り、52歳で没す。人物画の強烈で奇矯なフォルムと色づかいは一目見たら忘れられないが、水墨で描いた山水画などにおける抜群の墨のコントロールも蕭白作品の見どころ。池大雅と交流があったことでも知られる。

第四章

円山応挙【1733〜1795】

丹波国穴太村(亀岡市)の農家に生まれ、10代で京都の玩具商に奉公する。絵は鶴沢探鯨の弟子の石田幽汀に学び、西洋絵画の遠近法も習得した。また、当時大流行した沈南蘋風の写生画のスタイルも取り入れ、平明で親しみやすい画風を確立した。応挙の画風は、平安時代より続く大津の古寺である円満院の祐常門主や、豪商として名高い三井家などのパトロンの心を掴み、多くの弟子を輩出した。応挙の登場により京都のアートシーンが一変したと言われる程のインパクトだったのである。

呉春(松村月渓)【1752〜1811】

京都の金座年寄役の子として生まれる。はじめ大西酔月に絵を習い、20代半ばには与謝蕪村について俳諧と絵画を学ぶ。30代に呉服里(大阪府池田市)に移り住み、名を月渓から呉春に改めた。本展出陳の柳鷺群禽図屏風はこの頃の代表作。蕪村の亡き後に京都四条に移った呉春は、応挙の写生画風に接し、蕪村と応挙のスタイルを見事に融和させていく。呉春のもとには多くの子弟が集まり、「四条派」と呼ばれる一大流派となる。四条派は江戸末から明治の京都画壇の中核を担った。

長沢芦雪【1754〜1799】

山城国淀藩(京都市伏見区辺り)に生まれる。京の町に出て、円山応挙に入門し、絵を学ぶ。応挙の十人の高弟「応挙十哲」の一人に数えられ、師に代わって南紀(和歌山)に赴き、屏風や襖などを描いている。応挙の写生画を基本としながら、師の画風とは一線を画する、奔放で人の意表をつく作品を多く生み出した。

岸駒【1749あるいは1756〜1838】

石川県金沢の出身。12歳のとき染物屋に丁稚奉公にあがり、のちに上京。当時、大流行した中国の画家・沈南蘋の花鳥画や諸派の絵を独学で学び、個性的な画風を確立して岸派を開く。細密な描写にすぐれ、迫真的な虎の絵をもって知られる。プライドが高く、癖のある性格の持ち主であったという。

松村景文【1779〜1843】

京都に生まれる。四条派の祖である呉春の異母弟で、幼いころから呉春に絵を学んだ。花鳥画をもっぱらに描いたようで、本展に出陳される宇治平等院図襖は、実際の風景を描いた珍しい作品。いずれも、共通してすっきりとして穏やかな雰囲気をたたえている。

横山華山【1784〜1837】

京都に生まれ(越前国出身説もあり)、織物業をいとなむ横山家分家の横山惟馨の養子となる。その本家は、曽我蕭白のパトロンだったようで、華山自身も蕭白に私淑し、彼の絵を何度も写し学んでいる。岸駒に師事する一方、四条派や円山派の画風も取り入れ、人物画は応挙風、山水画は蕭白風と、画題によって様式を使い分け、多彩な作品を描いた。