特別展

*ただし、4月29日(月・祝)と5月6日(月・祝)は開館、5月7日(火)は休館

(入館は午後4時30分まで)

高大生1,000円(800円)

小中生 600円(400円)

*( )内は前売りおよび団体料金(20名以上の場合)

*上記料金で九州国立博物館「文化交流展(平常展)」もご覧いただけます。

*障がい者等とその介護者1名は無料です。展示室入口にて、障害者手帳等をご提示ください。

*満65歳以上の方は前売り一般料金でご入場いただけます。チケット購入の際に年齢が分かるもの(健康保険証・運転免許証等)をご提示ください。

*キャンパスメンバーズの方は団体料金でご入場いただけます。チケット購入の際に学生証、教職員証等をご提示ください。

*電子チケットは、会期中は当日料金での発売となります。

*電子チケットは購入の際に各プレイガイドによって各種手数料がかかる場合があります。ご了承ください。

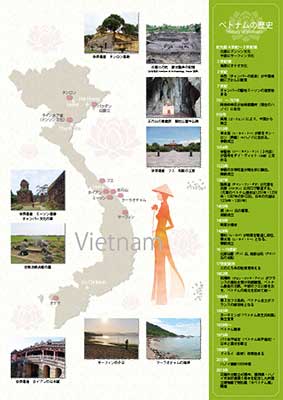

本年は、日本とベトナムの外交関係樹立40周年という大きな節目の年に当ります。また、福岡県・ハノイ市友好提携5周年記念の年でもあります。これらを記念いたしまして、九州国立博物館ではベトナムの文化を正面からとりあげたわが国で初めての本格的な特別展覧会を開催いたします。

九州国立博物館では、わが国とアジア諸国との文化交流の歴史を示すことを重要なテーマと位置づけています。このたび、40周年という節目の年を迎えてベトナムとの交流をより深め、その文化を多くの方々にご紹介していくことが、我々の使命であると考えております。

九州国立博物館は、開館以来、文化交流展(平常展)においてベトナム文化を大きく取り上げてきたばかりでなく、ベトナムとの朱印船貿易をテーマとしたきゅーはくの絵本『海のむこうのずっとむこう』を刊行し、さらに同書のベトナム語版を製作して、ベトナムの学校へ寄贈するなど、さまざまな交流を続けてまいりました。昨年度には、ベトナム国立歴史博物館と学術文化交流協定を締結し、公式に連携関係を築いております。「大ベトナム展」は、そうした交流の積み重ねの上に成り立ったものです。

近年、わが国とベトナムの関係は、産業界、経済界においても、ますます緊密の度を増しています。特に九州との関わりは大きなものがあるといえるでしょう。九州国立博物館で開催されるこの展覧会が、文化、観光、産業などの幅広い分野にわたってベトナムとの交流をさらに深めていくための新たなステージへ飛躍する第一歩となれば幸いです。

最後になりましたが、本展覧会に数多くの名品をご出品くださっておりますベトナム国立歴史博物館をはじめとするベトナムの諸機関、インドネシア国立博物館、国内の各ご所蔵者、および大きなご支援を賜りました関係各位に対しまして、深く感謝の意を表します。

主催者

紀元前5世紀頃から、北部には銅鼓に代表される優れた青銅器をもつドンソン文化、中部には九州のものにも似た大きな甕棺に特徴をもつサーフィン文化が光彩を放っていました。また、メコン川デルタ地帯に位置するオケオは2〜6世紀にかけてクメール族の古代国家扶南の海外交易の中心となった海港都市として繁栄していました。現在のベトナムという国の枠組みが出来るずっとずっと以前のことです。

|

中部のサーフィン文化 |

|

|

耳飾り 軟玉[ネフライト]製で、まるまるとした胴部の上には通し孔、左右と下に円錐状の突起を有する特徴的な形状をなし、リンリンオーと呼ばれる。類品はフィリピン、カンボジア、タイなど東南アジア各地で確認されており、これらをつなぐ交易ルートの存在と人の移動を示唆する。 |

|

耳飾り 中央上部に鉤状の通し孔をもち、左右に棒状の飾りをつけたガラスの耳飾りである。本品の形状はやや形骸化が進んでいるが、左右の飾りは、本来はヤギやシカのような有角の獣頭をあらわしたものであった。 |

千年におよぶ中国による支配の後、939年、初めてベトナム人による王朝が建てられました。1010年、李朝はハノイに遷都し、1802年まで都として存続しました。王がハノイに入った時、天空に竜が舞い上がり、この地を「昇竜(タンロン)」と名づけたといわれています。 その後、陳朝、後黎朝などを経て、1802年、ベトナム最後の王朝・阮朝は中部のフエに新しい都を建てました。

|

龍頭屋根飾り(りゅうとうやねかざり) 日本の城にある鯱のように、屋根の頂部両端に屋根飾りとして用いられた。珠をくわえた龍の頭部。くっきりと施された目やうろこの表現が細かく美しい。李朝期にこのような建築部材が大きく発展したことが分かる。 |

|

獣頭文軒丸瓦(じゅうとうもんのきまるがわら) タンロン遺跡は、中国の安南都護府が置かれた頃からの都城の中心部であった。建物は礎石を用い、さらには瓦をふき、塼を用いていた。この瓦は屋根先に用いられ、丸部分に獣の顔が見えるもの。 |

|

冕冠(べんかん) 歴代の阮朝皇帝は、頭頂部に長方形の板を載せ、色とりどりの小珠を赤い紐で連ねた旒(りゅう)を前後に12本ずつ垂らした冕冠と呼ばれる冠を被っていた。古来この形の冠は、アジア諸国において天子が被るべきものとされていた。 |

|

踊り子像 チャーキュウ遺跡は、かつてのチャンパーの王都シンハラープラと比定されている。ヒンドゥー教寺院の基壇には、様々な姿の踊り子像のほか、生き生きとした動物像など多くの彫像が巡らされていた。本像は、高肉彫りながら踊り子の動きは伸びやかでかつ自然である。 |

ベトナムの産物は、西は遠くエジプトまで運ばれていました。いっぽう、東は鎖国以前の日本から、貿易家たちは朱印船に乗りハノイや日本人町があったホイアンへ向かい、愛と冒険のさまざまな物語をつむぎました。

|

ベトナム人の見た日本人 「外國図」と題された図の上部に位置する中国人をはじめ多くの国の人々が描かれ、「女人國」など架空の国もある。「日本國」としては半裸で大刀を持った男が三人、図中でもっとも野蛮な姿である。倭寇のイメージであろう。 |

|

日本人の見たベトナム人 「日本」、「大明」、「かうらい」をはじめ、東南アジア、アフリカ、インド、ヨーロッパの国名(地名)を冠した人々が描かれる。現在のベトナムとしてはベトナム北部の「とんきん(東京)」、ベトナム中部の「河内」=交趾(コウチ)の二つに表現されている。 |

|

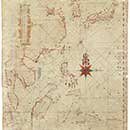

重要文化財 東は日本列島から西はマレー半島までを収めるポルトラーノ型海図。ホイアンの日本人町に住んでいた角屋七郎兵衛(〜 1672)が交(コウチ)趾から送った品の一つとされている。長崎と交趾の間には点々と連なる二条の針穴があり、実際に航海に使用されたことを示す。 |

|

安南国王女の鏡 荒木宗太郎(あらきそうたろう)はみずから交趾(コウチ)へでかけて貿易に従事していた。交趾を実質支配していた阮氏の信頼を得て阮姓を授かり阮太良と名乗り、阮氏の王女王加久戸売(わかくとめ)を妻とした。彼女は長崎に移住してアニオーさんと呼ばれ、娘を一人もうけた。本鏡は、王加久戸売の持ち来たったものとして荒木家に伝えられた。 |

|

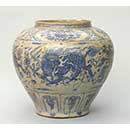

安南染付(あんなんそめつけ) 朱印船貿易家の大沢家に伝来したベトナムの染付。龍の貼り付け文様と染付の組み合わせが珍しい。このにじんだ染付を「絞り手(しぼりで)」といい、日本で好まれた文様のひとつ。茶道具として珍重された。 |

美を創造して、見て、手にとることは、人々に共通する喜びです。繊細な感性と強い意思、勤勉さをあわせもつベトナムの人々が生み出した美の世界を堪能してください。

|

染付麒麟文大壺(そめつけきりんもんおおつぼ) 雲の中に雄渾な麒麟が堂々たる姿で描かれる。インドネシアの遺跡からは多くのベトナム陶磁器が出土する。 |

|

鳳凰形簪(ほうおうがたかんざし) 頭に鳳凰をあらわし、嘴(くちばし)から垂飾を垂らした金製の簪。阮福闊(グェン・フック・コアット)の妻の墓から2005年に出土した。躍動感のある鳳凰と華麗な垂飾からは、ベトナム中南部に勢威を振るった広南阮氏の金工技術の高さが窺える。 |

|

ロロ族の衣装 ロロはベトナムが公認している53の少数民族の一つで、北部高原地帯に居住する。中国では700万人を超える人口があるが、ベトナムでは人口数千人ほど。ベトナムの少数民族で最も美しい衣装といわていれる。 |

ベトナム“プチ”知識