特別展

萬福寺の至宝中の至宝、初公開。

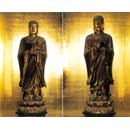

普段は拝観謝絶とされている萬福寺の彫像2軀が、このたび初めて安置場所を離れ、公開されることになりました。ひとつは開山堂の奥深くに祀られる隠元禅師の頂相(ちんそう)(肖像)彫刻です。隠元禅師72歳の姿をチーク材から彫り出したもので、像高160cmを超える大きな肖像彫刻です。もうひとつは、禅堂安置の白衣観音(びゃくえかんのん)像です。脱活乾漆造(だっかつかんしつづくり)という、日本では奈良時代以降ほとんど採用されなくなった造像技法で造られています。

ちょっと変わった仏像展。

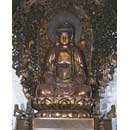

隠元禅師も絶賛した中国人渡来仏師・范道生作(はんどうせい)の仏像、中国から舶載された仏像、道教や中国の民間信仰にもとづく神像など、強烈なインパクトと異国風の魅力を放つ仏像がずらりと出陳されます。また、長崎・崇福寺の本尊釈迦如来坐像の像内から発見された、銀製の五臓(ごぞう)(釈迦の内臓模型)をはじめとする納入品も初公開します。

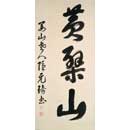

魅せる書、踊る墨線。

萬福寺や黄檗寺院の境内を歩くと、諸堂の内外にはたくさんの扁額(へんがく)や聯(れん)(細長い木板に書かれたもので左右相対して掛けられるもの)が掲げられており、それぞれ黄檗禅の精神を伝えています。隠元禅師と高弟の木庵(もくあん)・即非(そくひ)両禅師のいわゆる「黄檗の三筆(さんぴつ)」をはじめ黄檗宗の高僧はみな書や詩作に長けており、大変珍重されました。重要文化財に指定されている萬福寺所蔵の扁額や聯、額字の原書のほか、法語や詩文など、黄檗高僧の墨蹟もずらりとならびます。

会期

平成23年3月15日(火)〜5月22日(日)

前期:3月15日(火)〜4月17日(日)後期:4月19日(火)〜5月22日(日)

*会期中展示替えを行います

休館日

月曜日

*ただし3月21日(月・祝)は開館、翌22日(火)は休館。5月2日(月)は開館。会場

九州国立博物館 3階 特別展示室

開館時間

午前9時30分〜午後5時

(入館は午後4時30分まで)

出品目録

観覧料

一 般 1,300円(1,100円)

高大生 1,000円(800円)

小中生 600円(400円)

*( )内は前売りおよび団体料金(20名以上の場合)です。

*上記料金で九州国立博物館「文化交流展(平常展)」もご覧いただけます。

*障がい者等とその介護者1名は無料です。展示室入口にて、障害者手帳等をご提示ください。

*満65歳以上の方は前売り一般料金でご入場いただけます。チケット購入の際に年齢が分かるもの(健康保険証・運転免許証等)をご提示ください。

*キャンパスメンバーズの方は団体料金でご入場いただけます。チケット購入の際に学生証、教職員証等をご提示ください。

主催

九州国立博物館・福岡県 黄檗宗大本山萬福寺

西日本新聞社 TVQ九州放送

共催

(財)九州国立博物館振興財団

後援

文化庁、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県、九州・沖縄各県教育委員会、福岡市教育委員会、北九州市教育委員会、太宰府市、西日本リビング新聞社、cross fm、FM FUKUOKA、Love FM、西日本鉄道、九州旅客鉄道、NEXCO 西日本九州支社、(社)日本自動車連盟福岡支部、福岡県私学協会、福岡商工会議所、太宰府市商工会、太宰府観光協会、(社)日本旅行業協会九州支部、西日本文化サークル連合、西日本新聞TNC文化サークル

特別協賛

福寿園、ハッピーダイニング

特別協力

太宰府天満宮

お問い合わせ

050-5542-8600(NTTハローダイヤル午前8時〜午後10時)

特設Webサイト

このたび、九州国立博物館におきまして、特別展「黄檗―OBAKU 京都宇治・萬福寺の名宝と禅の新風」を開催いたします。

臨済宗、曹洞宗とともに日本三禅宗に数えられる黄檗宗(おうばくしゅう)は、承応3年(1654)長崎に渡来した中国明末の名僧・隠元隆琦禅師(いんげんりゅうきぜんじ)(1592―1673)によって開立されました。隠元禅師は、戒律を重んじる中国臨済宗の正統な法灯と厳格な仏教儀礼を日本に伝え、当時の日本禅宗界に新たな風を吹き込みました。その高風は幕府にも届き、隠元禅師のための新寺建立が特別に許され、寛文元年(1661)、京都宇治の地に黄檗山萬福寺(おうばくさんまんぷくじ)が開創されました。萬福寺や長崎唐寺(とうでら)をはじめとする黄檗寺院や黄檗高僧は、江戸時代における日中文化交流の接点となり、日本文化の発展に大いに貢献しました。

平成23年(2011)が黄檗宗大本山萬福寺の開創350年にあたることを記念して開催するこの特別展は、大本山萬福寺に伝えられた名宝の数々と黄檗宗独特の異国的な魅力を紹介しようとするものです。インパクトの強い仏像や仏画、ダイナミックな書風の墨蹟や聯(れん)などであふれる中国仏教文化のテーマパークが九州国立博物館に出現します。ひとりでも多くの方々にご覧いただけますよう、皆様のご協力を賜りたくお願い申し上げます。

主催者

ご開山隠元禅師は、中国明代末期の臨済宗費隠通容(ひいんつうよう)禅師の法を継ぎ、臨済正伝(しょうでん)32世となられました。中国福建省福州府福清県黄檗山萬福寺の住持(じゅうじ)でした。63歳の時、弟子20人他を伴って承応3年来日されました。寛文元年、黄檗山萬福寺を開創、晋山(しんざん)されました。また禅師は「弘戒法儀(ぐかいほうぎ)」を編み、「黄檗清規(おうばくしんぎ)」を刊行するなど、叢林(そうりん)の規則を一変されました。禅師の伝えられた文物・文化のうち、美術・医術・建築・音楽・印刷・煎茶・普茶料理は、江戸時代、我国に多大な影響を及ぼしました。

平成23年黄檗山萬福寺は開創350周年にあたり、九州国立博物館において特別展「黄檗―OBAKU 京都宇治・萬福寺の名宝と禅の新風」を開催いただけることは喜びにたえません。出展物については、1年近く準備にあたりました。長崎より黄檗開創の平坦ではなかった道程を歴史的にも繙(ひも)といていただくことと理解します。展示物は、范道生(はんどうせい)作と伝承される門外不出の開山堂隠元禅師倚像(いぞう)、禅堂白衣観音(びゃくえかんのん)坐像、十八羅漢像の一部、その他韋駄天(いだてん)立像など、書も含め黄檗文化を広く国民の皆々様方の眼前に示させていただけることは、うれしい限りであります。また「黄檗」と云う文字を「おうばく」と広く皆さんに読んでいただけることが宗門として嬉しいことです。

黄檗宗大本山萬福寺宗務総長 浅井聖道 合掌

日本の仏教に黄檗宗という宗派があることをご存じでない方も多いでしょう。この展覧会の導入として、黄檗宗の基本的な特徴についてご紹介します。日本における黄檗宗開立の基礎を築いた黄檗宗開祖・隠元禅師と高弟の木庵(もくあん)・即非(そくひ)両禅師の頂相(肖像)彫刻のほか、インゲン豆や木魚など、今日の私たちの生活にも黄檗宗に由来するものが数多くあることをご紹介します。

|

初公開 黄檗宗開祖・隠元禅師の頂相(ちんそう)彫刻 |

|

|

隠元隆琦倚像 范道生 作 萬福寺開山堂に安置される隠元禅師の頂相(肖像)彫刻です。寛文3年(1663)、中国人渡来仏師范道生によって制作されました。頭髪や髭は本物の毛が植えられています。隠元禅師72歳の姿と穏やかな表情が克明に表現されています。 |

|

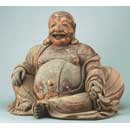

呵々(かか)大笑 太鼓腹の布袋様 |

|

|

弥勒菩薩(布袋)坐像 太鼓腹を見せてからからと打ち笑い、大きな布の袋を脇に抱える布袋。約千年前中国に実在した禅僧がモデルとされています。日本では七福神のメンバーとして信仰されますが、黄檗宗では弥勒菩薩の化身として祀られます。 |

中国を中心とする東アジア世界は、17世紀に大きく変動しました。日本では、幕府の鎖国政策により長崎が日中貿易唯一の指定港となりました。長崎には中国からの移住者の増加にともなって唐人(中国人)社会が形成され、さらには一族同朋のための寺院、いわゆる唐寺(とうでら)が相次いで創建されました。ここでは隠元禅師渡来以前の唐寺の歴史的役割を紹介します。

|

女神にささげた航海安全の祈り |

|

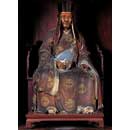

|

媽祖倚像 海を生業とする中国人から航海安全や海難救護の女神として絶大な信仰を集める媽祖(まそ)。長崎最古の唐寺(とうでら)・興福寺には、日本最大の媽祖像が安置されています。全身の金箔がきらきら輝き、長崎に居留していた中国人たちの篤い信仰と豊かな財力が偲ばれます。 |

福建省福州府福清県の黄檗山萬福寺の住持であった隠元禅師は、興福寺住持逸然性融(いつねんしょうゆう)を中心とする長崎居留中国人からの熱烈な招請を受け、承応3年(1654)、長崎に渡来しました。正統な中国臨済宗の法脈を受け継ぐ隠元禅師のもとには多くの僧俗が参集しました。この章では、中国における隠元禅師の動向や渡来後の弘法(ぐほう)の様子を物語る資料を紹介します。

隠元禅師の高風は幕府にも届き、禅師のための新寺建立が特別に許されました。寛文元年(1661)、京都宇治の地に黄檗山萬福寺が開創されました。旧を忘れないようにと、かつて住持を務めていた福建省福州府福清県の寺と同じ「黄檗山萬福寺」と命名しました。この章では、萬福寺の開創や寺観整備を物語る歴史資料のほか、扁額(へんがく)や聯(れん)の実物、范道生(はんどうせい)作の仏像、隠元禅師遺愛の品々などを紹介します。

黄檗の文化の特色は、当時の中国の宗教文化や生活文化が隠元禅師をはじめとする渡来僧によって日本にそのまま移植されたことにあります。そして長崎の唐寺(とうでら)や萬福寺から全国に発信された黄檗の文化は、単なる中国趣味の域を超え、江戸時代の文化発展に大いに貢献しました。この章では、萬福寺や九州各地の黄檗寺院に伝わった仏画や仏像、仏具などを通して、原初のままの中国(黄檗)文化を紹介します。