特別展

特別展『 古代九州の国宝 』の見どころ

古代九州の歴史

対外交流における九州の歴史的な役割を、各地域の多様性に注目しつつ、考古学の成果によって語ることのできる九州の姿を探ります。

九州考古の至宝が揃い踏み

弥生時代に群雄割拠した王の墓に納められた豪華な宝物も一堂に会します。

九州初公開の里帰り品

一貴山銚子塚古墳出土品など、九州で出土した貴重な考古資料が、関西や関東の博物館から里帰りします。

西と東の両雄並び立つ

倭の五王の一人雄略より、東西の豪族に下賜された剣と刀を同時に見ることのできる初の機会です。

会期

平成21年10月20日(火)〜11月29日(日)

休館日

月曜休館(月曜日が祝日・振替休日の場合は開館、翌日休館)

*ただし、10月26日(月)は開館します

*会期中、一部展示替えがございますのでご了承ください

会場

九州国立博物館 3階 特別展示室

(〒818ー0118 福岡県太宰府市石坂4ー7ー2)

開館時間

午前9時30分〜午後5時

(入館は午後4時30分まで)

出品目録

観覧料

一 般 1,300円(1,100円)

高大生 1,000円(800円)

小中生 600円(400円)

*( )内は前売り、20名以上の団体料金です。団体の前売りはございません。

*右記料金で九州国立博物館「文化交流展(平常展)」もご覧いただけます。

*障がい者とその介護者1名は無料です。展示室入口にて障害者手帳をご提示ください。

*満65歳以上の方は前売一般料金でご入場いただけます。購入の際に年齢の分かるもの(健康保険証・運転免許証等)をご提示下さい。

*キャンパスメンバーズの方は団体料金でご入場いただけます。購入の際に学生証・教員証等をご提示ください。

*前売り券はローソンチケット、チケットぴあ、JR九州の主なみどりの窓口ほか主要なプレイガイドにて発売予定

主催

九州国立博物館・福岡県、西日本新聞社・NHK福岡放送局、NHKプラネット九州

共催

(財)九州国立博物館振興財団

特別協賛

太宰府天満宮

後援

文化庁、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県、九州・沖縄各県教育委員会、福岡市、福岡市教育員会、北九州市、北九州市教育委員会、太宰府市、太宰府市教育委員会、大分合同新聞社、宮崎日日新聞社、南日本新聞社、西日本リビング新聞社、cross fm、FM FUKUOKA、LOVE FM、天神エフエム、福岡商工会議所、太宰府市商工会、太宰府観光協会、西日本鉄道、九州旅客鉄道、西日本高速道路 九州支社、(社)日本自動車連盟福岡支部、福岡県タクシー協会、(社)日本旅行業協会九州支部、福岡文化財団、福岡県私学協会、NHK文化センター、西日本文化サークル連合、西日本新聞天神文化サークル

前売券発売場所

ローソンチケット(Lコード84592)、チケットぴあ・ファミリーマート(Pコード688.820)、セブンイレブン(商品コード 前売3002080、当日3002108)JTB各支店・JTBトラベランド各店・JTB総合提携店、JR九州の駅みどりの窓口ほか主要プレイガイドにて発売

*ローソンチケット、チケットぴあ・ファミリーマート、セブンイレブンは、展覧会開催中は当日料金での発売となります。

お問い合わせ

050-5542-8600(NTTハローダイヤル午前8時〜午後10時)

九州は日本の西の端に位置していますが、北の韓国から南の台湾にいたる環東シナ海の中央部を占めています。そのため九州は古来より南方の文化や大陸の文化、さらには西洋の文化をいち早く受け入れてきました。そして、稲作やキリシタンなど、この新しい生業や信仰は、日本の有り様を根底から変えるインパクトともなりました。

本展覧会では、こうした九州の歴史的な役割を対外交渉の視角でとらえながら、一方で多様性に富んだ九州の古代文化について、考古学の成果をもとに浮かび上がらせたいと考えています。

また、九州各県の考古資料の名品とともに、東京や関西の博物館から里帰りする九州ゆかりの至宝と合わせて、古代九州の魅力をお伝えします。九州は日本列島の中で最も西端に位置しているが、アジアや西洋に最も近いため、古来より人やモノの往来が盛んであった。新しい文化は常に異文化と接触する交流の最前線で誕生する。九州はまさにそのような場所であった。交流の島である九州の歴史の特質は、日本の新しい文化を生み出したことにあると考えられる。九州からさらに東へと広がった文化、そのまま定着して後世に伝えられた文化、ここでは新しいものづくりや信仰を、九州をめぐる四つの方向から探ってみたい。

|

最古の耳飾 |

|

|

重要文化財 土製耳飾(どせいみみかざり) 耳たぶに穴をあけ、そこにはめ込む大型の耳飾。表面に鉤の手状の文様を施し、赤色顔料を塗布する。同時期の他の地方には見られないものであり、いち早く花開いた南九州縄文文化の先進性を物語る。 |

|

不思議な貝のアクセサリー |

|

|

重要文化財 オニニシ製腕輪(うでわ) 南海産大型巻貝のオニニシからつくられた腕輪。古代中国の饕餮文(とうてつもん)を思い起こさせる独特な文様を側面に彫り込んでいる。装身具として使用されたもので、南島に生きた人々の特徴的な文化を垣間見ることができる。 |

|

南の島から2千kmの旅 |

|

|

重要文化財 貝製腕輪(かいせいうでわ) この腕輪は南海産のイモガイを輪切りにしたもの。北海道の小さな島に造られた2000年前の墓から3組が出土した。同じ形の腕輪が長崎県佐世保市でも出土している。南海で獲れ、九州で加工され遙か遠い場所まで伝えられた。 |

|

弥生の宝壺 |

|

|

彩文土器(さいもんどき) 弥生時代の幕開け頃の壺で、黒く焼き上げた表面に文様を彫り、赤色顔料を塗布して彩を与えている。菜畑遺跡には玄界灘沿岸に伝わった水田稲作農耕の痕跡が残り、最古期の水田や農具が発見された。 |

|

最古の三種の神器 |

|

|

重要文化財 青銅器・玉類

吉武高木遺跡では、副葬品の伴う多数の墳墓が調査された。その中でも3号木棺墓は、多紐細文鏡に青銅武器の剣・矛・戈が揃い、加えて翡翠製勾玉や碧玉製管玉も出土した稀有な王墓である。半島と列島双方の優品を併せ持つ。 |

|

卑弥呼の鏡か?九州の至宝 |

|

|

重要文化財 金銀鏡(きんぎんきょう) 金や銀、ガラス玉などを象嵌して文字や龍などを表した、たいへん珍しい鉄の鏡。隣接地からは金で象嵌された帯留め金具も出土した遺跡であり、いずれも日本では他に例をみない。弥生〜古墳時代に日田盆地が中国文物の流入に重要な役割を果たしたことを示す。 |

|

仏さま形のタイムカプセル |

|

|

重要文化財 石造弥勒如来坐像(せきぞうみろくにょらいざぞう) 経塚で紙本経を埋納する容器を経筒と呼ぶ。形状・素材はさまざまだが、銅製の円筒容器が主流である。本品は白灰色の滑石から弥勒如来座像を彫り出し、内部に経巻を納めた。このような仏像形経筒は他に例がない。 |

|

九州独自の天台遺宝 |

|

|

国宝 銅板法華経(どうばんほけきょう)・銅筥(どうばこ) 修験道の聖地、求菩提山の岩窟で、五百年ほど前に発見。四角い銅筥には釈迦・多宝の二仏や阿弥陀三尊などが線彫りされ、銅板33枚の表裏には法華経と般若心経を刻む。銅板経埋納は、豊の国の独特な経塚文化だった。 |

|

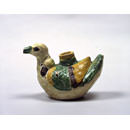

焼物の道を飛来した鳥 |

|

|

重要文化財 華南三彩鳥形水注(かなんさんさいとりがたすいちゅう) 鳥形水注は華南=中国南部で焼かれたもの。熊本県矢部町の阿蘇大宮司居館跡から緑釉も含めて4点が完形に近い形で出土した。この遺跡からは華南三彩瓶や中国南部産白磁などが出土。 |

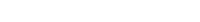

対外交流を背景として各地域で強い独自性を発揮した九州は、古墳時代になってヤマトというもう一つの極ができると、九州対ヤマトという対立軸を形成しつつ、五・六世紀に絶頂期を迎える。しかし、五世紀後半以降の朝鮮半島の動乱をきっかけとして九州はヤマトと鋭く対決する。ここでは、絶妙なバランスオブパワーを形成した九州とヤマトとを象徴する二本の銘文刀剣を中心として、歴史の中に消えた九州王国の姿を浮かび上がらせる。

|

玄界灘で出合う九州とヤマト |

|

|

佐賀県谷口(たにぐち)古墳出土品 唐津湾に臨む前方後円墳で、前方部と後円部に主体部が築かれており、後円部の2基の石室は長持形石棺を納めた竪穴系横口式石室である。これは、日本最初の横穴式の石室と見られ、大陸に近い九州の特徴を発揮しているが、副葬品の様相はすこぶる畿内的である。 |

|

武装する九州の豪族たち |

|

|

短甲(たんこう) 鉄板を鋲で綴じ合わせた短甲とよばれる鎧(よろい)。前胴の右側が開閉する構造で、残りもたいへん良い。元は月日貝(つきひがい)によって装飾されたもので、九州の古墳時代の武人の独自性をうかがわせる。 |

|

南の九州人との出会い |

|

|

盾持人(たてもちびと) 大隅半島に所在する九州南端部の前方後円墳。2007・8年に発掘調査が実施され、祭祀に用いられた多量の土器が検出された。この盾持人は冑(かぶと)をかぶった武人を示すと同時に、南九州の人物の顔を写実的に示した優品である。 |

|

シルクロードを渡ってきた黄金の馬具 |

|

|

国宝 金銅壺鐙(こんどうつぼあぶみ) 九州最大の横穴式石室を持つ古墳時代終末期の円墳。江戸時代に金銅冠や馬具・銅椀などの豊富な副葬品が出土し、玄界灘交通を担った豪族、宗像氏の活躍を示す。とくに、この鐙はパルメット文を表し、シルクロードとのつながりを示す。 |

巨大な古墳には、埴輪が並べられることが一般的だが、筑紫君磐井(つくしのきみいわい)の墓とされる福岡県岩戸山古墳をはじめ、北部九州を中心にして石人・石馬と呼ぶ石製品で飾る文化があった。また、彫刻や彩色を石室の内外に施す装飾古墳の半数以上も九州に集中している。筑紫・火・豊の王たちの勢力範囲にその分布の中心が認められ、ともに九州を代表する独特の古墳文化をつくり上げる。六世紀後半には古墳の威厳を示した石人石馬の文化は終わり、石室内を彩色で飾ることだけが、古墳内部でひっそりと息づいていた。

|

武装石人(ぶそうせきじん) 岩戸山古墳の後に築かれた前方後円墳である、鶴見山古墳から倒れた状態で発掘された。鎧や冑をつけて武装し、古墳に寄りつくものを制止するようなポーズの石人である。 |

|

海を渡ってきた王の物語 |

|

|

福岡県竹原(たけはら)古墳彩色壁画 1956年に発見され、その写実的な図柄と色彩は装飾古墳ブームを湧き起こし、一躍その火付け役となった。日岡古墳と並んで九州装飾古墳の双璧である。奥壁に描かれた馬や人物、波形の文様は大陸との密接な関連を示す。 |