過去の展示情報

茶の湯を楽しむⅤ - 芦屋釜と館蔵茶道具 -

展示期間:

平成24年9月12日(水)〜12月9日(日)

展示場所:

文化交流展示室 関連第9室

概要:

茶の湯をクローズアップした毎年秋のトピック展示「茶の湯を楽しむ」。国の重要文化財に指定されている茶釜9口のうち、8口が芦屋釜です。今回は数々の名器を生み出した地元九州の芦屋釜にスポットを当てます。

筑前国芦屋津(現 福岡県遠賀郡芦屋町)は、商工業が盛んな港町としてかつて知られていました。しかも、釜の原料である豊富な砂鉄や、鋳型に用いるきめ細かい土、そして燃料となる豊富な森林資源を背景に、鎌倉時代末頃から鋳物の生産地として名を馳せました。芦屋の鋳物師たちがつくる釜は、京の貴族や武士たちがこぞって愛用し、室町時代には「釜は芦屋」とまでいわれたのです。一体、芦屋釜の何が中世の人々を捉えて離さなかったのでしょうか。その名品の数々だけでなく、この釜の特徴である「真形(しんなり)・鯰肌(なまずはだ)・挽中子(ひきなかご)」を紹介し、鋳型など製作過程の分かる資料も展示します。

茶の湯に使われた道具とあわせて、趣深い茶の湯の世界をお楽しみください。

展示作品:

| 文化財名称 | 員数 | 産地 | 時代 | 世紀 | 所蔵 |

|---|---|---|---|---|---|

| 重要文化財 浜松図真形釜 | 1口 | 芦屋 | 室町 | 15世紀 | 文化庁 |

| 霰地真形釜 | 1口 | 芦屋 | 室町 | 16世紀 | 個人 |

| 素文平釜 | 1口 | 芦屋 | 室町 | 16世紀 | 芦屋町歴史民俗資料館 |

| 累座広口釜 | 1口 | 芦屋 | 室町 | 天文3年(1534) | 東京国立博物館 |

| 重要文化財 楓流水鶏図真形釜 | 1口 | 芦屋 | 室町 | 15世紀 | 九州国立博物館 |

| 楓流水鶏図真形釜(模造) | 1口 | 芦屋 | 現代 | 21世紀 | 芦屋町立芦屋釜の里 |

| 芦鷺松鶴図真形釜 | 1口 | 芦屋 | 室町 | 16世紀 | 文化庁 |

| 霰地真形釜改変風炉 | 1口 | 芦屋 | 室町 | 15世紀 | 個人 |

| 遠山五匹馬図釜 | 1口 | 芦屋 | 室町 | 15世紀 | 東京国立博物館 |

| 金屋遺跡出土資料 | 5点 | 芦屋 | 室町 | 16世紀 | 芦屋町歴史民俗資料館 |

| 重要文化財 鼠志野草花文大鉢 | 1枚 | 美濃 | 安土桃山〜江戸 | 16〜17世紀 | 文化庁 |

| 耳付花入 | 1口 | 伊賀 | 安土桃山〜江戸 | 16〜17世紀 | 文化庁 |

| 茶入 銘 山桜 | 1口 | 瀬戸 | 江戸 | 17世紀 | 個人 |

| 文琳茶入 銘 薩摩文琳 | 1口 | 薩摩 | 江戸 | 17世紀 | 九州国立博物館 |

| 擂座双耳水指 | 1口 | 唐津 | 安土桃山〜江戸 | 16〜17世紀 | 九州国立博物館 |

| 耳付水指 | 1口 | 高取 | 江戸 | 17世紀 | 九州国立博物館 |

| 彫唐津茶碗 | 1口 | 唐津 | 安土桃山〜江戸 | 16〜17世紀 | 九州国立博物館 |

| 青花祥瑞文碗 | 1口 | 中国・景徳鎮窯 | 明 | 17世紀 | 東京国立博物館 |

| 三彩花鳥文皿 | 5枚 | 中国南部 | 明 | 17世紀 | 九州国立博物館 |

| 銹絵草花文向付 | 5客 | 唐津 | 安土桃山〜江戸 | 16〜17世紀 | 文化庁 |

| 粉青印花蓮珠文鉢 | 1口 | 朝鮮 | 朝鮮 | 15世紀 | 東京国立博物館 |

| 青花御所車六角皿 | 1枚 | 中国・景徳鎮窯 | 明 | 17世紀 | 東京国立博物館 |

| 青花捻文瓢形徳利 | 1口 | 中国・景徳鎮窯 | 明 | 17世紀 | 東京国立博物館 |

| 織部大徳利 | 1口 | 美濃 | 江戸 | 17世紀 | 文化庁 |

| 前田家伝来名物裂帖 | 1冊 | 中国 | 明 | 14〜17世紀 | 個人 |

| 惟堂守一墨蹟 与無夢一清偈 | 1幅 | 中国 | 元 | 至順4(1333)年 | 九州国立博物館 |

|

重要文化財 楓流水鶏図真形釜 高い繰口と獅子頭の鐶付をもつ大ぶりの釜。2羽の鶏とともに表された、流水や州浜に舞う楓の葉のさまは、百人一首の「ちはやぶる 神代も聞かず竜田川 唐紅の水くくるとは」を想起させる。 |

|

重要文化財 浜松図真形釜 繰りの強い繰口、滑らかで光沢のある鯰肌、繊細な箆押しなど、芦屋釜の特徴をよく備える。浜風にそよぐ松や波濤の表現から、古来「末の松山」として茶人に愛されてきた名品。 |

|

素文平釜 1958年に芦屋町合戦ヶ原の砂場から偶然発見され、実際にお湯を沸かしてみたというエピソードをもつ釜。全面錆に覆われてはいるものの、その引き締まった丁寧な造りはこの釜が芦屋鋳物師の作であることを伺わせる。 |

|

文琳茶入 銘 薩摩文琳 九州国立博物館 島津家に伝来した薩摩焼の茶入。唐物茶入の「文琳」をまねて作っており、茶色の釉に黄釉の流れが美しい作品である。 |

|

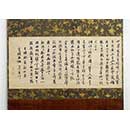

惟堂守一墨蹟 与無夢一清偈 中国の禅僧惟堂守一が日本からの修行僧無夢一清に贈った詩文。惟堂の遺墨は本作品のみで、かつ、表具は江戸時代の古いままを留めており、大変貴重である。伊達家伝来。当館初公開。 |

担当研究員のコメント

秋恒例の茶道具展。今年は地元九州の豊かな風土がはぐくんだ、芦屋釜の魅力に迫ります。茶釜は、派手さこそありませんが、その鋳肌の美しさや形の面白さは、茶席で確かな存在感を放つものと言えます。どうかご期待ください。

遠藤啓介(展示課研究員)・望月規史(文化財課)

ミュージアムトーク!!(*終了しました)

文化交流展示室 関連9室内において、担当研究員が展示作品の見どころをお話しします。

*ご希望の方は当日、時間までにお集まりください。

○ 日時:10月20日(土)13:00〜(30分程度)

○ 聴講料:無料(ただし文化交流展の観覧料は必要)

ミュージアム講座(*終了しました)

芦屋釜の魅力と歴史、茶道具の見どころについて語ります。

○ 日時:10月20日(土)14:00〜16:00

○ 場所:1階研修室

○ 定員:50名 当日受付(先着順)

○ 受講料:無料

○ 内容:

『茶の湯の名器 芦屋釜の名品とその歴史』

14:00〜15:00

講師/新郷英弘(芦屋釜の里学芸員)

『館蔵茶道具の見どころ 〜やきものを中心に〜』

15:00〜16:00

講師/遠藤啓介(九州国立博物館研究員)

イベント茶会(*終了しました)

当館の茶室にて茶会を行います。

○ 日程:10月6日(土)・7日(日)・13日(土)・14日(日)

○ 茶会時間:

〔1〕10:40〜〔2〕11:20〜

〔3〕12:00〜〔4〕12:40〜

〔5〕13:20〜〔6〕14:00〜

〔7〕14:40〜〔8〕15:20〜

(各回30分程度)

○ 会場:茶室(宝満亭)

○ 参加人数:各回20名 当日受付(各回30分前受付 先着順)

*受付は宝満亭および当館1階エントランスにございます。

○ 呈茶料:1名500円

○ 実施団体:表千家同門会

芦屋釜探訪バスツアー(*終了しました)

○ 開催日時:11月10日(土)9:30〜17:00頃

○ 集合場所:当日9時40分に、九州国立博物館1階総合案内前に集合

○ 定員:

45名(先着順。定員になり次第締切ります。ただし、応募状況によりキャンセル待ちとなる場合もあります。)

○ 応募期間:

平成24年10月3日(水)〜10月31日(水)*締め切りました

○ ツアー費用:一人4000円(入館料・昼食代・茶席代含む)

○ 応募方法:

往復はがきに、「芦屋釜探訪バスツアー参加希望」の文言と、住所、氏名(ふりがな)、電話番号、年齢を明記の上、芦屋町立芦屋釜の里(〒807‐0141福岡県遠賀郡芦屋町大字山鹿1558‐3)へ郵送してください。

○ ツアー費用の支払い方法:

応募締め切り後、ツアー参加決定者へ別途ご連絡いたします。

○ ツアーの行程:

09:40

九州国立博物館1階エントランス集合後、4階文化交流展示室(関連第9室)にて展示見学

↓(バス90分)

12:00〜13:00

マリンテラスあしや(昼食)

↓(徒歩移動)

13:10〜14:10

芦屋町歴史民俗資料館

↓(徒歩移動)

14:20〜15:40

芦屋町立芦屋釜の里(芦屋釜復興工房の見学および茶会体験)

↓(バス90分)

九州国立博物館(解散)

*途中下車はできません。(集合・解散の場所はともに九州国立博物館です。)