過去の展示情報

新収品’05 −’08 交流する文化のかたち

Recent Acquisitions ’05−’08 Exhibiting the Cultural Exchange

展示期間:

平成21年9月30日(水)〜11月8日(日)

展示場所:

文化交流展示室 関連第11室

概要:

アジアや西洋への窓口である九州に設立された国立博物館として、日本の歴史を海外との「文化交流」という観点から紹介することを活動の基本としています。そのため、文化財の収集・研究・保存・公開などの事業において、一貫して「文化交流」というコンセプトのもとに活動してきました。本トピック展示は、それらの事業の根幹をなす文化財の収集にスポットをあてるものです。

本トピック展では、平成17年度の開館から今春の平成20年度の末までに購入し、あるいは寄贈をうけた収集品から選りすぐった48件の優品を一堂に公開いたします。わが国の「文化交流」をしめす歴史の証人たちを通じて、開館から四年におよぶ当館の足跡にもご理解をいただければ幸いです。

|

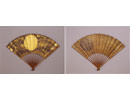

日月図軍扇(じつげつずぐんせん) 足利尊氏花押 金箔を用いた華やかな日本製の扇は、明との交易における主要な朝貢品の一つであった。国内でも扇は身近な贈答品として多く制作されていた。本作品は足利尊氏が臣下に下賜したものである。 |

|

福岡県指定文化財 一遍上人像(いっぺんしょうにんぞう) 南無阿弥陀佛と唱え念仏の札を配る一遍(1239−89)は、鎌倉新仏教・時宗の祖。東アジアに流布した浄土思想を学び、極楽往生のために念仏を広めた。この裸足のやせ細った肖像には、毛描きなどの微細な表現もある。 |

|

百万塔・自心印陀羅尼経(じしんいんだらにきょう) 百万塔は、国家平安を願って称徳天皇が造らせ、奈良の大寺に分置したといわれる。塔内には世界最古級の印刷物・陀羅尼が納められる。造塔は仏教思想と共にアジア各地で行われた。 |

|

重要文化財 銅鐘(どうしょう) 高麗鐘の特徴である頂部の竿、胴部の飛天像がよくあらわれている。こうした鐘は14世紀以降、朝鮮半島との交渉の中で日本にもたらされ、多く西日本に伝存する。旧飫肥藩(宮崎県)伊東家伝来。 |

|

三彩魚藻文盤(さんさいぎょそうもんばん) 華南三彩 華南三彩では緑を基調とし、黄色、褐色の彩りを加え、彫り文様で飾る。16ー17世紀に日本で流行し、日本の陶器にも影響を与えた。この種の盤をモデルとして作られたのが、黄瀬戸の銅羅鉢。 |

|

色絵将棋盤童子置物(いろえしょうぎばんどうじおきもの) 伊万里(有田)・柿右衛門様式 中国の陶磁器がオランダへ輸出されなくなると、新たに日本の伊万里(有田)の陶磁器が海を渡った。柿右衛門様式はヨーロッパ向けに生まれたもので、人や動物などの形を作った置物は代表的なもののひとつ。イギリスに類品が伝わっている。 |

|

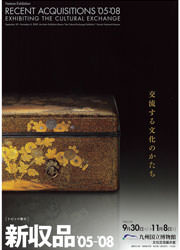

重要文化財 菊蒔絵手箱(きくまきえてばこ) 漆を使った工芸品はアジア各地でつくられるが、日本では、金銀の粉できらびやかに飾る蒔絵が好まれた。菊は、中国よりもたらされた花で、不老長寿を象徴する文様として人気が高い。 |

|

茶地猪頭円文刺繍矢筒袋(ちゃじちょとうえんもんししゅうやづつぶくろ) 中国製の綾布に西方の文様などを刺繍した矢筒袋で、東西の要素が融合している。ペルシャの戦勝神の化身としての猪は、再生・不死を象徴する。連珠円文は、6〜8世紀頃にシルクロード沿いの各地で好まれた。 |

|

埴輪 馬(はにわ うま) 伝茨城県土浦市真鍋古墳群出土 古墳を囲んで並べられ、人物や動物の埴輪とともに葬送儀礼に用いられた。馬は中国から半島を経て日本に渡来し、当時、大陸文化に憧れた豪族たちが重用した。数多くの馬具で飾られた姿はとくに好んで埴輪として作られた。 |

|

重要美術品 経筒(きょうづつ) 伝福岡県豊前市求菩提山出土 経筒は、仏の教えを伝える経巻を、経塚に埋納するための容器である。経塚は中国から日本へと伝わった末法思想を背景に平安末期に広まった。福岡県の求菩提山は経塚の集中する地域の一つである。 |

|

神人歌舞画像鏡(しんじんかぶがぞうきょう) 福岡県苅田町番塚古墳出土 青銅鏡は、弥生時代から古墳時代にかけて重んじられ、副葬品として豪族の墓などに埋葬された。仙人や神獣の文様は、製作された中国の神仙世界の表現である。このような新たな世界観も大陸から持ち込まれたと考えられる。 |