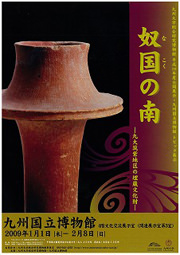

過去の展示情報

トピック展示 :九州大学総合研究博物館 平成20年度公開展示

奴国の南 -九大筑紫地区の埋蔵文化財-

展示期間:

平成21年1月1日(木・祝)〜2月8日(日)

展示場所:

文化交流展示室第3室

概要:

九州大学総合研究博物館は、教育・研究の成果を紹介し、地域社会への貢献に寄与するとともに、大学の活動への社会的理解を深めるよう努力しており、その目的を果たす一つとして公開展示会を開催しています。平成20年度は九州国立博物館のトピック展示の一環として共同で展示をすることとなりました。

九州大学筑紫地区(福岡県春日市・大野城市)では、昭和53年度から平成5年度まで、埋蔵文化財の発掘調査が行われ多大の成果をあげました。しかし、諸般の事情から、その調査成果や出土品がまとまって学外に紹介されることはありませんでした。今回の展示では筑紫地区からの主要出土品を網羅的に展示するとともに、関連した遺跡の調査成果を参照・比較しながら、九大筑紫地区遺跡群の有した歴史的位置付けを明らかにします。 弥生時代については、祭祀用土器・土製品、石剣・石戈、青銅器鋳型などを、奴国の中心部である須玖丘陵などの出土品と対比し、須玖丘陵に隣接する当該地遺跡群の評価を示します。古墳時代・古代については、須恵器製作用具・木簡などから、窯業の一大中心地である牛頸窯跡群の直近であり、大宰府から博多湾に向かう官道沿いでもあった当該地域の歴史的位置付けを考えます。

展示作品の紹介

*画像はクリックすると拡大します

|

弥生時代中期の土器群 弥生時代中期 紀元前1世紀頃 弥生時代中期の須玖式土器は、洗練されたシンプルな形態と赤く艶のある丹塗磨研土器が特徴である。大型土坑からは、集落で使われた煮炊き用の甕だけでなく、小型土器や穿孔した土器などの祭祀に使われた土器を含む大量の土器が出土した。弥生人の生活や考え方を想像することができる資料である。 |

|

巴形銅器鋳型 弥生時代後期 2世紀頃 全国で2例目の巴形銅器の鋳型である。石製で、黒変していることから実際に使用していることがうかがえる。なお、この鋳型で製作した製品が香川県さぬき市森広天神遺跡より出土していたことが判明した。鋳型と製品が合致するのは銅鐸を除いて初めてであり、弥生時代の九州と瀬戸内との交流を示す資料である。 |