展示情報

人類は古くから洋の東西を問わず、高くそびえる山を聖なるものとして信仰してきました。山の多い日本列島においても、人びとは古来、山の大きさやその秀麗な山容に尊崇の念を持ち、農耕に恵みをもたらす水分の神霊が宿る依代として、あるいは厳しく人を寄せ付けない異界、また祖霊の行くところとして、山に特別の敬意をささげてきました。

九州国立博物館が所在する九州には、宝満山、英彦山、求菩提山、背振山、阿蘇山など、古い歴史を持つ霊山が数多くあります。九州が海外との窓口であったことから、早くから仏教も受容され、山々の神霊は神のみならず、仏の姿としても信仰され、この神仏習合から生まれた修験道の文化も現代に息づいています。

太宰府市の北東にそびえる宝満山は、古来より信仰されてきた霊山です。宝満山の神(玉依姫命、神功皇后、応神天皇)を祀り、その山麓に鎮座する竈門神社は、天智天皇が大宰府を建設した際に、大宰府の鬼門(北東)にあたる宝満山で八百万神(やおよろずのかみ)を祭ったのをはじまりとすると伝えられています。

この展覧会では、平成25年(2013年)が、竈門神社のはじまりから1350年目にあたることを記念し、アジアと列島の山岳信仰の接点に位置する九州各地の霊山の信仰遺品を紹介します。

本展が、アジアとの交流も背景としつつ、神道、仏教、民間信仰などが複雑に結び付きながら発展してきた山岳信仰の歴史を振り返り、現代と未来における山と人との関係のあり方を考える機会となれば幸いです。

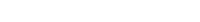

展示目録:

*展示目録の第一章が九州国立博物館会場展示作品、第二・三章が太宰府天満宮宝物殿会場展示作品です。

|

熊本県指定重要文化財 十一面観音立像

火をふく雄峰阿蘇山の神は、健磐龍命である。そしてこの神の正体は、十一面観音だと信じられていた。それゆえか、阿蘇山の周辺には、十一面観音像の古作が目につく。本作はその中の代表作である。円い顔や柔らかい体つき、浅く丸く平行線上の衣の襞は、平安時代後期の特色をよく示している。当初の光背がのこっているのも貴重。 |

|

諫早市指定文化財 不動三尊像

正面観は12世紀の仏像らしく静穏。しかし背面には荒々しく鑿痕をのこす。これは、霊木からの出現途中であることを示しており、神祇信仰の影響を窺わせる。 |

|

重要文化財 彦山三所権現御正体(天忍穂耳命像)

彦山三所権現のうちの天忍穂耳命を僧形であらわす。所々に鍍金の痕跡を確認することが出来る。肉づきがよく張りのある体つきは、鎌倉時代の作例によくみられる特徴。 |

|

福岡県指定文化財 狛犬像

向って右で口を開けるのが阿形で、左で口を結ぶのは吽形。吽形の頭部には角形の穴があり、元々は角を有していた。九州の造像で多用されるクスノキから彫り出している。 |

|

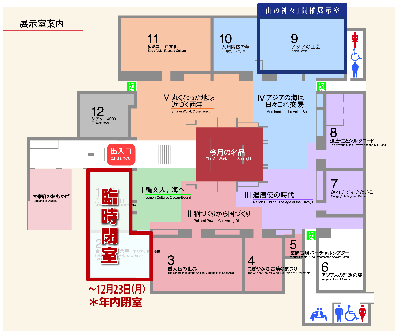

福岡県指定文化財 高良大社画縁起(第二幅 社頭図)

高良神の縁起と繁栄を絵解きするのに用いられた絵図。第一幅は神功皇后の伝説における高良神の活躍を描き、第二幅は高良大社の社寺や門前のにぎわいを大観する。 |

第34回日本山岳修験学会 太宰府・宝満山学術大会

公開シンポジウム「大宰府をめぐる山々と海彼(かいひ)」

日時:平成25年10月26日(土)12:30〜17:00(開場11:30)

会場:九州国立博物館1階ミュージアムホール

主催:日本山岳修験学会、同第34回太宰府・宝満山学術大会実行委員会、九州国立博物館

定員:100名(先着順)

参加費:1,000円

(締め切り:10月10日(木))

〒818‐0195 福岡県太宰府市宰府4-7-1 太宰府天満宮文化研究所内

電話 092-922-8225(太宰府天満宮代表)

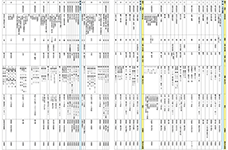

ミュージアムトーク

日時:11月6日(水)15時〜 15時30分

会場:文化交流展示室 関連第9室

聴講料:無料(ただし、文化交流展示室の観覧料は必要)

山の神々 - 九州の霊峰と神祇信仰 -

あわせてご覧ください。