|

|

令和7年10月1日号

|

7日(火)からいよいよ開幕!

九州国立博物館開館20周年記念

「法然と極楽浄土」

平安時代末期、「南無阿弥陀仏」と称(とな)えれば誰もが極楽浄土に往生できると説いた法然。その教えは困難な時代を生きる人々に希望を与えました。本展は、連綿と受け継がれる浄土宗850年の美術と歴史を数々の名品によって通覧する記念碑的な展覧会です。

|

|

特別展

「法然と極楽浄土」

会期:令和7年10月7日(火)~11月30日(日)

場所:九州国立博物館3階特別展示室

|

|

|

|

|

|

|

阿弥陀如来立像(見返り阿弥陀)

あみだにょらいりゅうぞう(みかえりあみだ)

鎌倉時代・13世紀

山形・善光寺

通期

|

|

|

|

|

国宝 阿弥陀二十五菩薩来迎図(早来迎)

あみだにじゅうごぼさつらいごうず

鎌倉時代・14世紀

京都・知恩院

展示期間(10月7日~11月3日)

|

|

|

|

|

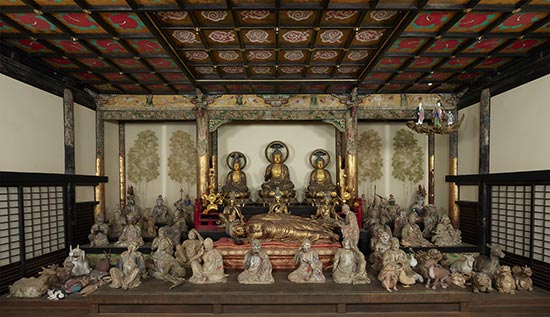

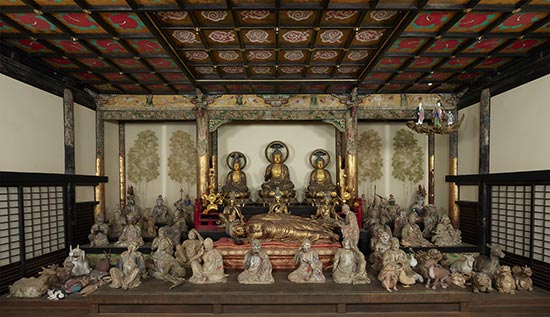

仏涅槃群像

ぶつねはんぐんぞう

江戸時代・17世紀

香川・法然寺

通期

|

|

|

関連イベントも盛りだくさん!詳しくはHPでご確認ください。

|

|

|

|

|

|

- 4階文化交流展示室のご紹介 -

対馬のお殿様の宝物

皆さん、何かコレクションしているものがあるだろうか?大切なコレクションは持ち主を表す鏡であるように、江戸時代の大名家に伝わった道具類は、その家の歴史を反映している。対馬藩主の宗家(そうけ)には、先祖ゆかりの武具や書画が「家宝」として伝わった。家宝の帳簿「道具帳」をもとに宗家に伝わった「家宝」を紹介する。

|

|

日時:展示中~10月13日(月・祝)

展示場所:4階文化交流展示室 第11室

|

|

|

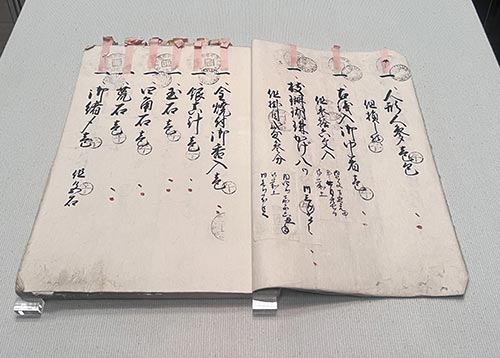

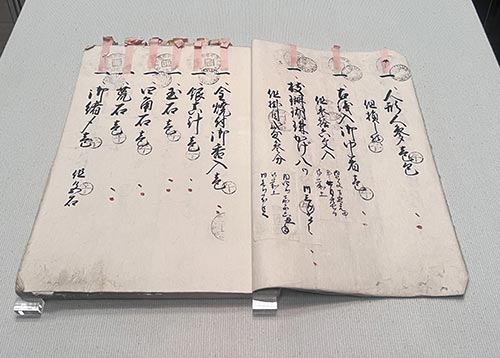

重要文化財(対馬宗家関係資料のうち)対馬藩主の御道具改帳

(つしまはんしゅのおどうぐあらためちょう)

江戸時代・文化11年(1814)

九州国立博物館

13代藩主・宗義質(そうよしたか)の時に作成した家宝の点検帳簿。3種類の印が捺(お)されることから、棚卸しが3回された。この展示室に展示されているものも記載されており、江戸後期には家宝として認識されていたことがわかる。

|

|

|

挟箱(はさみばこ)

江戸時代・17世紀

九州国立博物館(高森祐子氏寄贈)

3代藩主・義真(よしざね)が使用したと伝わる挟箱。挟箱とは外出時に着替用の衣類や道具を入れる箱である。箱の側面に付いている輪に棒を通して、お付きの者が担いで運ぶ。

|

|

|

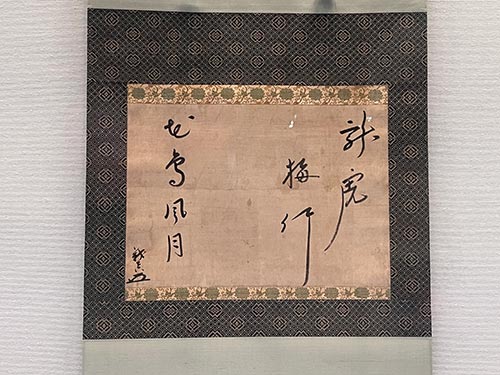

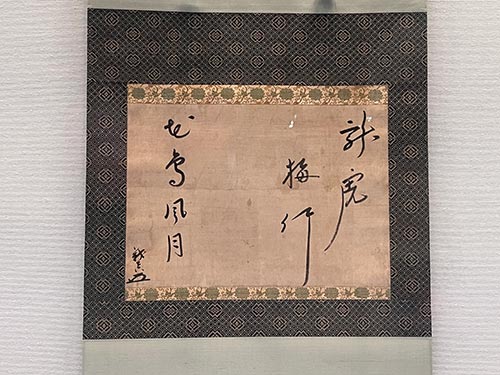

重要文化財(対馬宗家関係資料のうち)

書「龍虎梅竹 花鳥風月」(しょ りゅうこばいちく かちょうふうげつ)

江戸時代・慶安4年(1651)

九州国立博物館

3代藩主・義真(よしざね)が13歳のときに揮毫(きごう)した書。「龍虎梅竹」は伸びやかに、「花鳥風月」は整然と書く。特に江戸時代初期の藩主の手習いや書画は、重要な先祖の遺物として、後世に家宝扱いされる。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

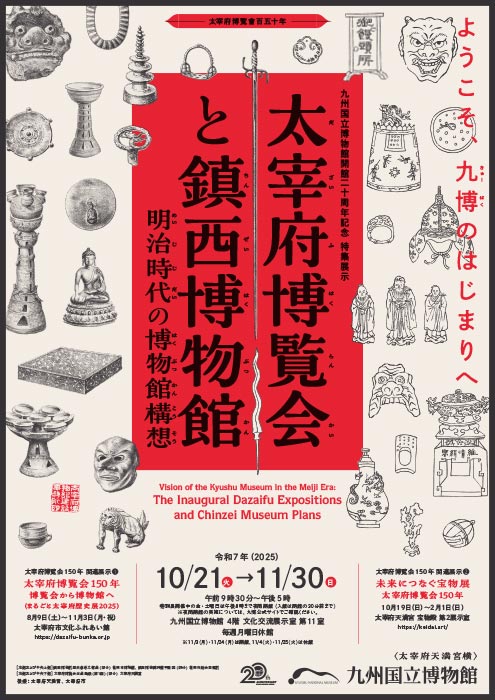

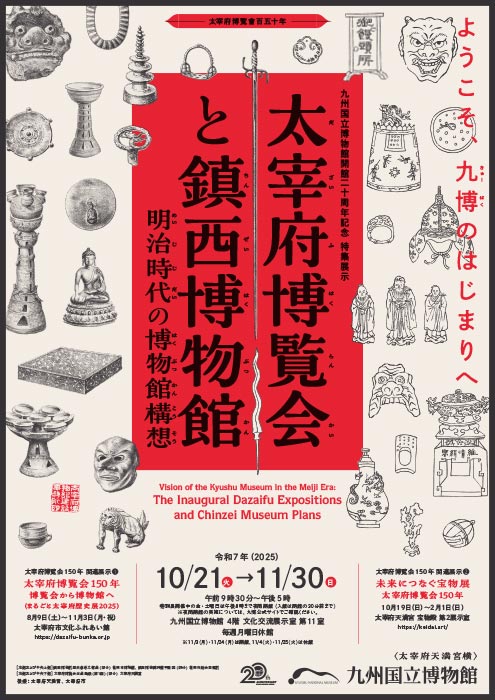

九州国立博物館開館20周年記念 特集展示

太宰府博覧会と鎮西博物館 ―明治時代の博物館構想

|

|

九博の創設にとってとりわけ重要な意味を持つ太宰府博覧会と鎮西博物館構想についてご紹介するものです。博覧会出品作をはじめ貴重な関係資料を一堂に会し、太宰府で展開された博物館設立運動の歴史をたどります。

会期:10月21日(火)~11月30日(日)

開催場所:第11室

|

|

|

|

|

|

|

イベント情報

|

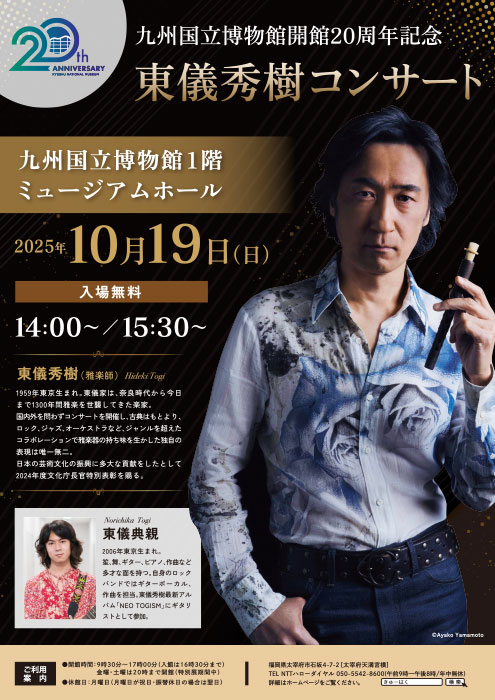

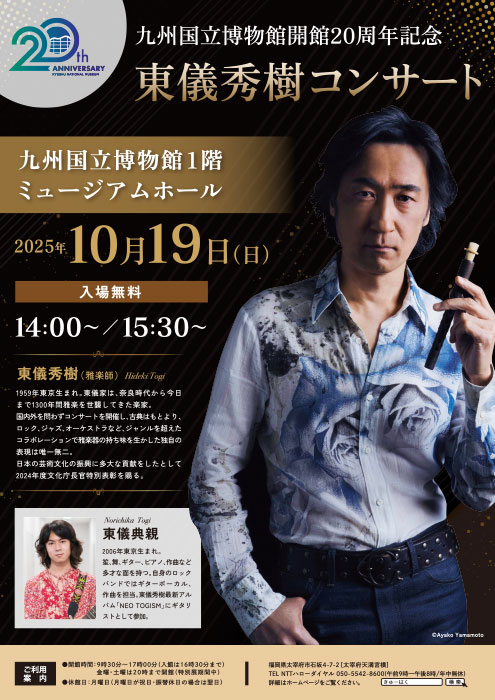

九州国立博物館開館20周年記念

「平戸のジャンガラ」

日時:10月11日(土)(各回20分程度)

①午後0時30分~

②午後2時~

会場:九州国立博物館 屋外イベント広場 *雨天時はエントランス

観覧料:無料

*立ち見になります。

パネル・映像資料展示

日時:10月7日(火)~10月13日(月)

会場:1階エントランス

内容:平戸市の観光紹介等のパネル展示、映像の上映など

*11日(土)には平戸市の物産販売を行う予定です。

|

|

|

|

|

|

~九州国立博物館開館20周年記念~

東儀秀樹コンサート

日時:10月19日(日)

①午後2時(開場:午後1時30分)

②午後3時30分~(開場:午後3時)

会場1階ミュージアムホール

入場料:無料 各回先着280名(事前申込不要・自由席)

出演:東儀秀樹、東儀典親

|

|

|

|

|

|

|

九州国立博物館メールマガジン「メルマガ」配信停止のお知らせ

|

|

|

|

|

|